|

|

オーディオと映像の記録 パート9

SACDマルチの再生はなかなか楽しい。スタジオK'sでは2004年の春からマルチチャンネル再生の実験を始め、その一部始終はオーディオベーシック誌第31号〜第34号に連載された。雑誌の記事にした関係で、このHPではマルチチャンネル再生のノウハウには一切ふれて来なかった。もし、あなたがすでに2chのオーディオをやっていて、「スピーカーやプリアンプはそのままに、センタースピーカレスでマルチチャンネル再生をやりたい」と考えるのなら、この記事はバイブル的なものになるだろう。興味のある方は、バックナンバーを取り寄せて是非ご覧いただきたい。

|

|

今まで色々なところで、マルチチャンネル再生のデモを体験した方もあるだろう。でも、富田さんや僕がやっているマルチチャンネル再生と、オーディオショーやショップでのデモを一緒にされるのは困る。フロントスピーカーとリアスピーカーの音量は、ソフトや機器、部屋の状態に合わせて細心の注意をはらって調節しなければマルチの神髄は体験できない。また、マルチチャンネル再生と2chが大きくバッティングするなどということはなく、2chステレオでのセッティング良ければ良いほど、マルチもうまくいく可能性が高い。戯れる会の例会でもこの一年間、マルチチャンネル再生をみんなできいてきた。再生が未熟だったり、ソフトや音量、機器、坐っている位置などの問題もあるので、必ずしも初回から「素晴らしい!」と感じた人ばかりではないが、4月の戯れる会例会でかけたチック・コリアその他はかなりの人たちが驚いたようだった。 2005.5.2

リアスピーカー右側のもう一つは、机の下に置いた。Soundsticsのウーハーの上に置いたので、密閉状態になってしまった。何かスペーサーをはさんで隙間をつくろかと思っている

改造Cubeの下に透けて見えるのは、低速で回転する直径11cmの大きなファン。先日プロジェクターが故障した頃から、Radeon9000の(ADC)からは映像信号が出なくなった。理由はわからないが、どうもRadeonが故障したみたい。CubeのCPU交換もやりたいけど、これ以上改造するよりMac miniでも買った方が良さそうな気もする。もしやるなら、このちょっとと大きなケースとファンの力を借りて、1.3とか1.7GHzのデュアルかなあ 2005.5.3

エイドス36の試聴 富田 徹

5月3日エイドス36の試聴をしました。日本では一番最初の試聴です。接続は基本的にEMMでおこなっている方法と同じなので、それについてはオーディオベーシック誌に記載されているので割愛します。

それにしてもこの機器における最大の魅力は、なんといってもあのリファレンスと中身が同じという点でしょう。ゴールドムンド社が一切の妥協なしに製造した機器と同一ともなれば期待が膨らむのは当然ですね。

機器のセッティング後CDを何曲か鳴らし様子を見ました。立ち上がりから音は変化し続け、次第にフォーカスが合ってきたところでSACDマルチに変えました。最初は柔らかくしなやかでムンドらしい清々しさがとても印象的で、この方向性かとも思いましたが、時間とともに空間の透明度が増し、ある時点でこの機器の持つクオリティの高さを認識することができました。

そのクオリティとは「存在感の美」とでも言いましょうか、とにかくそこにイメージされる歌手や楽器がより美しくイメージされるのです。例えばある美しい女性がその照明のテクニックにより、より美しく見えるのと同じ感覚です。肌のディテイルは強調されないが、でもそこには強い存在感があるという、いわばこの感覚は一見相容れないようですが巧妙な演出により高い次元で両立をさせているように感じました。

この印象はその後数枚のSACDマルチ盤によってさらに強められました。かといってディテイルが失われているのではなく質も量も十分に感じられ、よく液晶テレビに見られるようなのっぺりとした肌、いわゆるきれいだけど何かが欠落した肌のような質ではないのです。そこには美しくライトアップされているとはいえ、血の通った肌であることが分かります。

このように「存在感の美」もさることながら、見つめればどこまでも見通せる澄み切った空気の中で呼吸しているような気持ちよさ。リスニングルームという閉鎖的で悪影響から逃れることの出来ない環境すらも、変化させてしまう力をエイドス36は合わせ持っているのだ、と思いました。

ではEMMはどうかというと、おそらく多くの面で対極にあると思われます。あまりにも出てくる音が違ったので大変興味深い試聴でした。続編

おそらくエイドス36は現在望みうる最高のクオリティを持つマルチ再生プレイヤーと言って良いと思います。それはマルチ再生に限らず、SACD2chを鳴らしても実感できました。音像は本当にしなやかで密度が高く空間再現性には独特の美しさがあります。CDにおいてもその印象は変わりません。おそらくこの音は以前試聴したことがあるミメイシス22と同一のベクトルを持っているのだと思います。聴いたときの印象が非常に近いからです。

そう考えれば、この非常に高価な製品もプライスとしてはお買い得かも知れません。しかもこのベクトルを持ちながらもSACD/DVDオーディオの両マルチまで鳴らせるのですから、この機器が持つ再現能力がいかに凄いかが想像できることと思います。

私自身この製品を長い間待っていました。エイドス38の素晴らしさに深い感銘を受けながらも、新しく展開したマルチ再生に適応していないもどかしさから、エイドス18に移行した経緯があったからです。

そういえばエイドス38のベクトルにも近い感じがしました。もしエイドス38でマルチが聴けたらどんなに素晴らしいことか、と夢見ていたのが現実になったわけです。それもさらにクオリティをましてともなれば何も言うことはありません。

最後にマルチ再生で一言。普段よく聴くSACDマルチのソフトHeaven to Earthの5曲目を大音量で鳴らした時のこと。ソロで入るボーイソプラノの歌声があまりにも美しくて「なんということだ」と私はうなだれてしまいました。

EMMの驚異的なリアル再生に惹かれながらも、この天国的に美しく響く音に気持ちが揺らいでしまったからで、どちらを選択すべきか、ようやく落ち着いたと思われたマルチ再生に新たな波が押し寄せて来たために混乱し困惑してしまったというわけです。スタジオK'sを設立した頃、僕はGOLDMUNDのmm10というDACを使っていた。この富田さんの感想文を読んで、あのDACを初めて自宅で試聴した夜のことを思い出した。誰も信じてくれないかも知れないが、僕の中でマランツ7とGOLDMUNDのサウンドは共通している。あの時、そして今も求めているヨーロッパ的な透明感のある美しい響きを、僕はマランツ7とGOLDMUNDの製品群から感じとっている。そして、1台で済むというのはとても大きな魅力だ。 (山本)

Macの新OS TigerはDVDで、CDドライブしかないマシンではインストール不能だ。僕は複数のMacを所有しているので、ファミリーパックを購入したのだが、DVDドライブのないマシンが1台あって、さてどうしようかと考えた。CD版に交換してもくれるが、2.000円ほどかかる上にDVDとの交換になってしまう。で、DVDドライブを持つMacと持たないMacをFireWireで接続し、持たない方のMacをキーボードのTを押しながら起動しする。するとそのMacは外付けHDDとして認識されるので、インストール先を「DVDドライブを持たないマシンのHDD」にすればOKだった。

Tigerの目玉である検索機能Spotlightは、索引を作るのに半日以上かかったが、一旦索引が完成すると驚くほどスピーディな検索が可能になった。OSに付属のメールソフト Mailの中で検索をかけてみてもその効果が実感できる。またダッシュボードも、辞書と計算機とアドレス帳、それにiTunesのコントローラーなどが一瞬で出てきて、一瞬で消えるのは快感ですらある。今後もっと色々な道具(ウィジェット)が揃ってくれば、さらに便利な文具になりそうだ。いまでも、ストップウオッチを見つけてきて追加した。

今日は、ハイファイ堂から届いたLPをきいている。エテルナ版のベートーヴェン ラズモフスキー ズスケ(ベルリン)Q 何と! 2650円で盤質Aと書いてあったので、(僕はこのLPを持っているのだがちょっとノイズが多いので)買ってみたのだ。届いたLPは、まあLPだからところどころノイズがあるものの、僕が持っていた物よりだいぶ良い。人気があるLPなので、ユニオンだったらかなり高価だと思うけどな。 2005.5.5

Deccaのカートリッジは去年の秋からけっこう沢山の個体をきいて、結局一番気に入ったMk2が一個だけある。Deccaの専用アームを使っていて、時々アームごと取り替えて「これぞ」と思うレコードをかける。昨夜から久しぶりにDeccaにして ムジカ・アンティクワ・ケルンのLPをかけてみると、思った通りなかなか良い。もうずいぶん前にSTUDIETTO+ZYXクライオ+コニサーでかけて、和田博巳さんが「下半身がとろけるようだ」と言ったLPだけど、あの時の音は約一ヶ月半ぐらいで消えて無くなった。Deccaだと凜とした演奏になり、今の僕はこっちの方が良いと感じていて、「こいつは一生ものだ」と思っている。

18-55mmが浮いてしまうので、EOS KissDNを買おうかなと思っている。でも僕はPowerShotPro1をまだまだ使いそう。

連休中に戯れる会の新年度名簿づくりとメーリングリストを作成した。やめる人入る人差し引いて、今はとりあえず、あと一人会員が増えたら四捨五入で50人というところでスタートした。関東近県の人ばかりということもなく、北海道の人や九州の人もいる。メーリングリストがちゃんと届いてるかどうかを確認するのにメーリングリストは使えないので、ここに書いてしまいますが、戯れる会に入会した方で、5月の例会のお知らせが届いていない場合は、山本まで連絡を下さいね。 2005.5.7

おかげさまで、戯れる会は四捨五入すると50人と言える数になった。事務作業みたいなものも伴うので、100人を越えるとえらいことになるとは思うのだが、もう少し会員が増え、その人たちが相互に交流したり情報交換をしたりということが実現すると良い。せまくなりがちなオーディオの世界にとって、Webによる情報交換は大きな影響があると思うが、僕は「戯れる会」をさらにすすんだシステムだと考えている。

モノクローム写真のプリント講習会を開くと、習いに来るのはほとんど女性だ。昔より写真を撮る女性が増えたこともあるが、多分女性は習うのが好きなのだろう。男は習わずに好き勝手にやりたがる事が多く、僕もそうだった。師弟関係において、男の師に対して、「女性の弟子は恋をして上達し、男性の弟子はライバル的に上達する」とよく言われるが、オーディオ愛好者はほとんど男だから、こっちから見てもあっちから見てもライバルだらけである。 2005.5.8

最近のデジタル一眼レフの画質は良くなったと思う。それに比べるとPowerShotPro1をISO400で撮るとノイズが多い(と言ってもまあまあ耐えられる質のものだ)。もしPro1の新型が出て、それに買い替えたりすると、ちょっとザラッとした写真は撮れなくなってしまうのかも知れない。ノイズを避けたい時は一眼レフで撮って、Pro1では時に応じてノイズの乗った作品をつくれば良いのではないか。このところ、そんなことを考えている。Photoshopでノイズを加えた写真はあまり好きじゃないから。

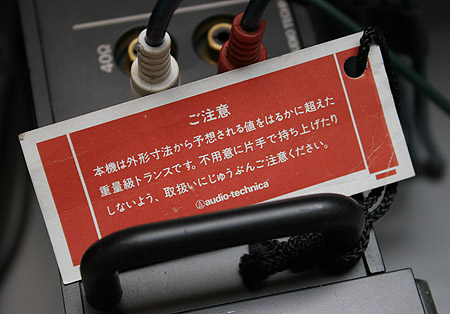

最近、ダイナベクターのDV505にはこのオーディオテクニカ製高級トランスを使っているのだが、確かに重い。 2005.5.10

そして、右側のTD124からDeccaのアームを外し、オーディオクラフトにして、左側のTD124についていたZYXのカートリッジを外し、トーレンスのMCH2にした。左はオールラウンドに、右はJAZZロックポップス用ということにして、しばらくこのままきくことにしよう。

上の写真はEOS 1Dsで撮ったのだが(たまたま近くにあった)、フルサイズはさすがに被写界深度が浅い。今はデジカメオンリーにしちゃったからフルサイズで大きいなんて言ってるけど、ちょっと前までは6×7とか6×8での撮影の方が多かったから、大きなストロボが必要だったわけだ。

Pro1で撮ると、絞りf5.6でもこのぐらいまでピントが合って見える。まあ、知っている人が見れば、多少ボケてはいても後ろに見えるCDがロンセクだとか、ヤング・マーブル・ジャイアンツだってことはわかると思うけど、下の写真みたいにピントをもってきたいならコンパクトカメラの方が有利であることは間違いない。だからWeb用の説明写真には2/3とか4/3って、けっこう良い路線だと思うけどな。まあ、一眼レフとは言ってもKissデジタルや20Dとかが採用しているAPSサイズなんて実はハーフより小さいわけで、どでかい受光体ってわけでもない。4/3は焦点距離の換算が二倍で、わかりやすくていいのだが、ちょっと苦戦かな。

久しぶりに、ホセ・カレラスのCDをきいた。カレラスのCDは一枚しか持っていなくて、これは1988年に行われたウイーンでの復帰リサイタルのライブだ。このCDは最初、近所の図書館にあったのを借りてきいたのだが、廃盤になっていて入手が難しく、オークションでやっと手に入れた。何というのか、カレラスは元々初々しいのだが、これは白血病から復帰したときのリサイタルなので、歌い手も観客もものすごい緊張感とそして安堵感で、CDからもその空気が伝わってくる。すごくいいジャケット写真でしょう。そしてヴィンチェンツォ・スカレーラのピアノが美しい。ただ、このCDの再生は意外に難しくて、ちょっと転ぶと高域がきつくなり、ゆるいと緊張感が失われてつまらない。今日は今までこのCDをきいてきた中で最も良い感じだったので、リクエストがあれば5/22の戯れる会でかけちゃおうかなと思っている。要望がなければ僕だけのもの。 2005.5.11

僕が知らないだけかもしれないが、現在、こうやってほぼ毎日、あるいは日に何度も更新を続けているオーディオ系サイトはほとんどないみたいだ。普通はどんなに頑張っても、一年か二年で書くことが尽きると思う。情熱も失せるし、そうそうネタもなくなる。掲示板による情報交換や会話もちょっと下火みたい。

僕は少し早くこのサイトを始めた。そして、夜も寝ないで更新に明け暮れた末、三年ちょっと前に「このままではやっていかれなくなる」という判断をした。オーディオ好きの自分がかつて一番欲しかったものは何か? オーディオ雑誌に期待したものはなにか? ショップには機器を買う以外に何を求めたのか?

僕は情報と体験が欲しかった。それは多分このサイトを読んでくれている人たちも同じだろう。

でも、情報を発信し続けるには、時間と労力と資金が必要だから、限界はかなり低いところにあって、コンスタントに続けることは大変難しい。結局ちゃんとやるには仕事にするしかない。それで、僕は三年前からオーディオのことは仕事の一部にした。だから、雑誌の仕事とバッティングしたら雑誌を優先するし、このページで書けること、戯れる会の会員で面識のある人には話せること、などに明確な線引きをすることになった。

カエターノはすでに来日しているらしい。関西にいるのかな。僕は原稿書きで頭を悩ましている。マッキントッシュのMC240はとてもコクのある音で、声や弦楽器はすごく説得力がある。重量感と深みのあるところが良い。ピアノの透明感みたいなものはアイワンが良い。 2005.5.13

マランツ7とマッキントッシュのMC240という組み合わせはなかなか良い。Leakのプリメインアンプの音をさらにさらに高級にしたみたいな傾向で、重心の下がった潤いのあるサウンドだ。マランツ7+SDサウンドだとキレが良すぎて映画の音には不向きだと感じていたが、MC240だと映画にも良い。SDサウンドのOTLアンプはGOLDMUND的傾向の音なのだが、上級バージョン(つまりアイワンのモノラル機とか)は、どっしりとしたピラミッドバランスの音(GOLDMUNDのmm9みたいな)にしましょうと、以前から製作者の石上さんに提案している。 2005.5.14

なんて思っていたら、昨日の午後、お土産のアップルパイを沢山持ったMC240のオーナーがスタジオに来た。カレラスのCDだのLPだのをおきかせした後、「スピーカーケーブルのプラスとマイナスを入れ替えてみてほしい」という提案があったので、試しにやってみるとあら不思議、大変キレの良い音になって、しかも音場感まで良くなった。僕は「まいったねこりゃ」と感謝して、その後カラオケで接待した。

僕は米米CLUBのレーザーディスクを三枚持っていて、家に置いてある。最後にリンダリンダとか、バービー・ボーイズのパロディをやっているやつだ。DVDが出ているのなら買い直してもいいと思ってamazon.comを見ると、どうもレーザーディスクしかないみたいで、VTRで出てた映像をDVD化して欲しいなんて書いてある。僕はあの映像が大好きで時々見たいと思うのだが、どうすれば良いのだろうか。一番良いのはレーザーディスクからDVDに焼き直すことで、そうすれば、Macでも再生が可能だ。その次は富田さんがSISの倉庫に置かせてもらっているレーザーディスクプレーヤーを借りてきて、それで見るなんだが、どうしたもんかなあ。

神田明神のお祭りだというのに、文京区湯島地域、15時半、雷が鳴り雨が降り始めた、そして地震だ、うー恐い。 2005.5.15

ずっとマッキントッシュのMC240できいているが、かなり良い。奪ってずっと使うことを計画中。でも、やっぱりここで考えるわけだ。どうしようもない圧倒的な差をつけられたのなら仕方がないとして、すぐさま乗り換えるだけが能じゃないだろう。あっちよりこっちが良い、こっちよりあれが良いという風に交換していっても、単に音が変化しただけ、あるいはその時の気分が変わるだけってなこともよくある。

僕としては、ここはもう一つアイワンに頑張ってもらえたらと思う。今、アイワンはTAOCのラックに乗っているのだが、これを棚板だけ取り替えたらどうなるのか? あるいは、ラックそのものを別の物にしたらどうなるのか? 当然ながら、アイワンの良さとMC240の良さを兼ね備えた状態を目指す。と、確かなもくろみもなく、書くだけ書いてみた、さて、さて、どういう展開になるのだろう。

1. Minha Voz,Minha Vida (Caetano)

Foreign SoundのshowはNoel Rosaの!"Nao Tem Traducao"から始まった。

しかし今日は『Caetano Sings』の1曲目だ!

2. Baby〜Diana

3. So in Love

4. Come As You Are

5. Manhattan

6. Manhata

7. Diferentemente(Foreign Soundのshow用に書き下ろした新曲)

8. Adeus Batucada (Sinval Silva)

9. Brasil pandeiro

10, O Leaozinho

11, Coracao Vagabundo

12. Trilhos Urbanos

13. Haiti !!!!!

14. Desde Que O Samba E samba(弾き語り)

15. Luz do Sol(弾き語り)

歌い始めてすぐコードを忘れ "Puxa!!"

16. Sampa(弾き語り)

17. Cucurucuru Paloma

18. Love for Sale (アカペラ)

19. Cry Me a river

20. Detached (おいおい、DNAだ!!!)

21. O Estrangeiro(detachedの次はこれだ!)

-------------biz-------

22. Love Me Tender

23. Manha de Carnaval

24. Queixa

25. Terra中原仁さんのBlogから無断転載しました。テーハぐらいは覚えて歌おう。楽しみだなあ。オーディオなんてどうでも良くなっちゃう、と書きつつ実は必死でオーディオ的生活を営むわたし。

大阪の御田さんとSkypeで話し、カエターノのコンサートの感想をきく。すごく良かったとのこと、中原仁さんも「最高だ」と書いているし、いやがおうでも期待は高まる。 2005.5.16

東京都庁が引っ越してきたみたい。

マッキントッシュMC240の良さは艶と重さだと思う。

都庁君は見た目に反してとても軽量で、しかも棚板?はバネつり下げ式のゆらゆら帝国だが、音もゆらゆらするのだろうか?

EOS KissDijital N ISO1600 深夜、疲れて三脚立てる気なし

音はまだよくわからないけど、多分良くなっていると思う。音のことを抜きにして、都庁君はケーブルが差しやすい。嬉しくなるぐらいケーブルの抜き差しがやりやすい。また、写真の印象と現実はかなり異なり、写真ほどの威圧感はない。そして、アイワンがMC240の音になるかどうかはともかく、予想通りなんだけど、音の傾向としては「やさしさ」が増しているようだ。でも、今のところ4本の支柱は空洞なので、ここに砂などを充填することにより音は変化してゆくと思う。

このところ、80年代90年代のマドンナをよく(誰かがうたったり)きいていた。デビュー以来のヒット曲はアメリカ女性の20年史的で、前向きな歌が多い。ビデオクリップも良い物ばかりだけど、一番好んでいるのはやっぱり「Take a bow」かな、白い布を取るところが最高にきれいで何度みても飽きない。余談だが、カヌーに乗っている人たちは、船首のことをバウって言う。 2005.5.17

都庁君の導入にともない、パワーアンプはSDサウンドのアイワンに戻した。で、なるほどなあと思う。僕は女声に関しては絶対にソプラノ派で、しかもG・ヤノヴィッツが大好きなぐらいだから、高い声でしかも透明感と気品のある表現を好んでいるから、そこをそういう風に伝えてくれる機器が好きらしい。男声はテノールでもバリトンでも、何でもいい、どちらも良い。多少もの足らない部分があっても、それはそれ、だから、つまり、僕はアイワンの音を好んでいる。

一日きいた感想

どうしてラックだけでこんなに音が変わるのだろう

めちゃめちゃ敏感なラックで、ちょっとネジをしめたり、物を置いたりするだけで、けっこう音が変化するので、楽しめると言うか、不思議というか、システム全体があるレベルに達していて、なおかつセンスと根気のある人向きのラックだ

今日の夜7時過ぎからは、CDプレーヤーがEMMになったのかと思うような鳴り方をしている

機器を大きく動かしたりすると、落ち着くのには最低一日二日かかるようだ。このラックによる現状の音に8割程度魅力を感じ、残り二割に不満を感じていて、これをどうするか、落ち着くまでは何もせずとも音が変化しているところもあるので、二割の不満はそのあたりと考え合わせて試してゆくしかない。右側のTAOCも都庁君(つまり二セット)にしたらどうなるのだろう? やってみたくもあり、ちょっと不安もあり。

マッキントッシュのMC240をフローティングしたらどうなるのか? SACDプレーヤーやマランツ7をフローティングにしたらどうなるのか? 確かにそういう興味は尽きない

まあ、そのうちね

2005.5.19

もう、いい加減疲れたから、もう1台のマランツ7を出してきてMC240に接続し、深夜の定番リー・ワイリーをきいてみると、大変心地よくてホッとするのだった。やれやれである

マランツ7は二台あるのだが、ある日ある時片方が故障して、予備を出してきたら、予備も不調なんてことになると困るので、両方を使う体制にしようかと考えている

都庁君の支柱は空洞なので、ここに何かを充填すれば当然音は変化する。空洞での音の良さ悪さを簡単に書くと「良く広がるが、音に芯がない by ぷーくま」という感じだ。だから、多分支柱の空洞を何かで埋めてしまえば音は良い方向に向かう筈だ。鉛や砂は使いたくないので、猫のトイレ用の砂(と言っても材料は木のオガクズを固めたもの)を買ってきた。8リットルで900円ぐらいだったので、オーディオ用としては格安だろう。

これを5/22の戯れる会で入れてみようかと思ったのだが、別にそれをやると約束したわけじゃないし、これをやってみなければ先には進めないところまできていたので、さっさと充填してみると、素晴らしい音になった。これですよこれ。力が入るべきところでグッと押し出してくれなくちゃいけません。きれいに広がるものの、どことなく虚ろな感じがしていたところがなくなって良かった、これで9割ぐらいはOKだ。 2005.5.20

来週は夢にまで見たカエターノの東京公演だ。僕は二回行く。「テハ」を歌う練習もしておかなくちゃね。この曲はMUITOというCDに入っている。また、ブレンダ・ミーニャというライブ盤でも歌っている。エストランジェイロも歌うみたいだし、体調を整えておこう。

都庁支柱空洞部分猫砂全面充填 過ぎたるは及ばざるがごとし 電気掃除機を用い三割減予定

「ロックン・ロールはもうメトロノームみたいな気がするわ」 ジョニ・ミッチェル

このジョニ・ミッチェルの言葉はJAZZを知るとっていう意味なんだけど、僕に言わせると、「ブラジル音楽を知ると、その他の音楽がメトロノームっぽくきこえる」になるんだよな。 2005.5.21

@狛江氏が、TAOCのラックを持っていってくれたのでこんな風になってしまった。本当は三段の方だけを取りにきてくれたのだが、二段の方もいっちゃいましょうかということになった。

こうなると、都庁第二庁舎を組み立てなければならない

戯れる会開始まで、あと一時間ちょっとしかないってのに、どうすんだよ、こんな状態になってしまって

ああ、疲れた。でも音は良いから満足。

この一週間の行為は、普通の会社員だったら一ヶ月ぐらいかかりそうな仕事量だった。真ん中に設置したので、本庁舎的たたずまいの木目SolidTechの空洞分には、読者E氏が送って下さったポリプロピレンの粒を入れた。音は大体OKだが、とりあえず様子見状態。もう少し響きを多くしたいと思えば、また掃除機で吸い取る。とりあえず今は、やさしく繊細で力持ちみたいな音かな。しかし、ある程度予想はしていたが、ラックでここまで音が変化するというのは、やってみないとわからない。

戯れる会終了後、みんなで食事をして、その後やり始めたので、アナログも全部ちゃんと音が出たのは夜中だった。いや、ホントに仕事だよこれは。プリアンプ、SACDプレーヤー、DD+DAC、パワーアンプ、すべて吊り下げ式のフローティング状態。写真と実際にはかなりギャップがあって、正面から見た図が一番威圧的で、現実には空間が多く、意外にスッキリしている。 2005.5.23

昨夜はカエターノの東京公演初日だった。夜9時すぎにぷーくま氏より「良かったぞー、山本さんの好きそうな曲が多い(つまり、エストランジェイロ的な、ロックっぽいものが多いという意味かな)」という連絡がきた。池袋の芸術劇場はクラシックのコンサートをやるような会場だから、僕は池袋へは行かず、東京国際フォーラムのチケットのみを買った。

昨日からは微調整、今日と明日はカエターノのコンサートだから、自分の音がちゃんとしていないと気分良くでかけられない

試した結果、SACDプレーヤーはフローティングしないことに決定。猫砂同様、ポリプロピレンの粒も全面充填は良くないので(音に生気がなくなる)、掃除機で1/4程度吸い取った。金属や砂を充填してしまうと、こう簡単にはいかない

昨日と今日じゃ随分違う音になっているので、なんとも、実に、とても楽しく遊べるラックだった。セッティングのテクニックを試してくるかのような、初心者向けとは言えない代物だが、設置スペースと適切な判断力がある人にはおすすめのラックです

2005.5.24

カエターノすごく良かった。ノイチス・ド・ノルチの時よりちょっと痩せたみたい。英語の歌もCDはちょっとぬめぬめしてたけど、生だとはるかにコントラストがあって良かった。タンバリンうまい。ライオン君のイントロはアレンジがチャーミングだった。レゲエ調エストランジェイロ笑った。ブラジルだったら、最初の「ベイビー」で大合唱なんだろうなあ、、、、、、、 最終日の「テハ」はもっと大きな声で歌おう。今日は前から三列目、でもカエターノの真っ正面、明日はこの席をぷーくまさんと殺しや店長に進呈して、僕はもうちょっとだけ右側の席、だけど二列目さ。 2005.5.24の夜

僕は長い間CECのベルトドライブ式CDトランスポートを愛用していた。TL-2は何度も何度も色々なトランスポートと比較して、その都度勝ち抜いた思い出深いトランスポートだ。何度も書いているけれど、CDは手軽さが良い、トランスポートとDACに分かれているぐらいが限度で、何筺体にもなるのは面倒、あまり面倒になるとLPと同じになってしまう。

そういうわけで、SACDやSACDマルチのためのソニーSCD-XA777ESでCDもOKなら、それに越したことはないと思っていた。機器もソフトも少ない方が良い。こうやって毎日オーディオ機器をあれこれ試聴しているのは、自分に必要な最低限の物を選ぶためで、僕はコレクターではないから、集めて楽しむ趣味はない。物が集まってくると、とても豊かに気分になってしばらく喜んでいるのだが、使っていない物があることに耐えられなくなり、必要とする人の所にあった方が良い(それが仮にコレクションとしてでも)と思う。

今はソニーのSCD-XA777ES+Perpetual一家でCDをきいている。これも以前書いたが、どうしてもCECが必要だった原因はTAOCのラックにあったようで、TAOCのSSラックからクワドラスパイアの穴あきラックにしたら、ソニー1台でOKになった。それは良いとして、ここでちょっと心残りなのは去年の夏に借りてきいてみたLINNのCD12だ。ラックがSolidTechになった状態でCD12をきいてみたら、どう感じるのか? これは是非一度確かめておきたい。 2005.5.25

カエターノ・ヴェローゾ日本公演の最終日、今夜も最高だった。もちろんカエターノは世界有数の歌手なのだが、それに加えて、年齢を重ねれば重ねるほど上昇し、幅を広げてゆくさまは見事だ。バックのバンドもすごく良くて、みんなそれぞれ良い仕事をしていた。明日から、君は君、僕は僕の仕事をやっていこう、写真もオーディオもホームページも、みんな精一杯やろうという気持になる。

実はものすごく睡眠不足だった。

演奏が終わったとき、あるタイミングで舞台に駆け寄ってカエターノと握手をしようと思っていたので、それを頭で思い描いていて眠れなかったのだ。そして本番、握手したカエターノの手はとてもあたたかく、そしてやわらかだった。 2005.5.25の夜のつづきの時刻

そういうわけで、昨日は夜までアンプのスイッチを入れなかった。

ラックがSolidTechになって、どうなったか。可能性のある、でもそれは今まできいたことのない、ちょっとアンバランスな音でもあって、あれやこれややって、まともなバランスになって、二台目を導入すると、またまた良いところもあるが、???なんでこうなるんだろうという音にもなって、それからまた、考えつくことをいろいろ試して、今はかなり落ち着いてきた。

ずっと長い間きいてきているディスクをかけると、「おー なるほどこれがこんな風にきこえるのか」と思うことも沢山あるので、今はそれらを一枚一枚楽しんでいる。戯れる会で、同じ状態できいて「どっちがお好みですか?」と、一斉にグーチョキで答えてもらうと、100:0になったことはほとんどない。一〜二回参加程度だとスタジオの音に慣れていないからということもあるが、最低でも5回とか10回参加してこれを繰り返すと自分の好みや傾向を知ることができる。やはり耳の特性というのは個人差が大きく、ある人にとっては快いものが、別のある人には不快、あるいは悪い意味で気になるというようなことがあるようだ。 2005.5.27

前からの威圧感とは裏腹に、上から見るとけっこうスカスカしている。手も入れやすいし、イザとなれば足も入るので、ケーブルの抜き差しは大変やりやすい

SolidTechは、ラックというより、「4本の支柱を使って、機器を空中に設置するための装置」と考えるのが正しいようだ

穴あきのクワドラは横方向にのみグラグラしているが、SolidTechは横方向もグラグラしているし、真ん中二段はスプリング吊り下げ式のフローティング(固定もできる)だ。今のところ、SACDプレーヤー以外は浮かせている

去年試した時よりはかなり歩み寄ったとは思うが、結論から書くと、僕はソニー+Perpetualが好き。CD12は力がありすぎて持て余してしまうと言うか、悪く言うと、「わがままで自分のことばかり話す声の大きい人」みたいな感じになることがある。で、CD5枚ぐらいでまたまたギブアップだ。これは、僕が(自分の物じゃないから)CD12を本気で使ってみないからなのかも知れない。とにかく、CD12の思想やスタイルには大いに共鳴するものがあるので、気になるのだが、いつもつまずいてしまう。他のお宅ではそのような事がないので、KEFや僕の部屋との相性の問題なのだろうか?

まあ、本気で使うっていうのは、イザとなれば金ノコで切ったりもするわけで、いつも僕はCD12を(借り物として)そっと置いて音を出しているだけだし、もしかすると、その先に未知の世界があるのかも知れない。とにかく、一筋縄ではいかないのは確かだ。6月12日まで借りる事が出来れば、戯れる会でもう一度みんなにきいてみてもらおうと思っている。 2005.5.26

「ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還」のエクステンディッド版をみる。僕はこれを映画館で見たのだが、疑問に思っていたことがあった。一番は、白い魔法使いの最期、あと、ファラミアはどうなったのかだったのだが、両方ともスッキリした。第一部は通常版しかみてなくて、指輪の誕生から、ゴラムの手に渡るまでの説明が不足していると思うのだが、これもエクステンディッド エディションならもう少しわかるのかも知れないと思った。

左側のトーレンスTD124には、このところずっとトーレンスのカートリッジMCH2がつけてあって、大変良い。大変良いことはわかっているので、久しぶりに、手持ちのカートリッジをあれこれつけてみようかと思い始めている

ラックも変わったし、左側のTD124はフローティングにしてみているので、多分音はかなり変化していると思うから。で、とりあえずは大本命のOrtofonから

このページにはまったく書いていないし、戯れる会の人たちにも話してないけど、実はこの数ヶ月フォノケーブルとトランスを沢山試聴していた。それぞれに良いところや困ることがあって、一長一短だった。音質以前の問題として、ハムが全く出ないケーブルとか、ハムが出まくる組み合わせとかいろいろあり、「これが絶対」という決定版はなく、けっこう悩んでいた。

カートリッジは沢山あるが、左側のTD124では、トーレンスのMCH2とZYXクライオ、それから写真のSPU 85周年モデル、このあたりのカートリッジがそれらしく鳴ってくれることが望ましい。もちろん僕は「より良く鳴らしたい」、そう考えてあれこれやっていた。ところが面白いことに、あれこれやった挙げ句、あれこれやる前の状態に戻してみると、これが一番良かった。

あれこれやる前の状態というのは、フォノケーブルがAETのSCRラインケーブルで、ZYXのヘッドアンプということを指す。

この状態に戻して、上の写真の通りOrtofonできいてみると、これが最高に良い。ラック変更の恩恵が感じられる、今まできいたことのない、とてもやさしくて、しかも透明で美しいサウンドになっていたので、久しぶりにLPをかけまくりの気分。

新しいMacを買ったらFireWireでつないで、「移行アシスタント」を使う

約一時間ほどで、Cubeに入っていたアプリケーションやIMや書類、そしてメールの設定、Safariのお気に入り、全部そっくりそのままと言っていいぐらいほとんど同じものが、PowerBookの中につくられた

AETの電源ケーブルSIN Powerケーブルを、戯れる会の巡回試聴で希望者にきいてもらった。定価10万円だから、気に入ったからと言ってすぐに何本も買うことが出来る人は少ないだろう。でも、巡回試聴の結果、納得して購入した人も何人かいる。ショップに借りをつくらずに機器を試聴できるのは良いことだ。

この電源ケーブルが巡回から戻ってきた。色々変化している時に、こういう強力な物を入れるべきではないと考えて、僕のところではまだ試していない。でも、システムもそろそろ落ち着いてきたので、試してみても良いかなと考えている。本命はSACDプレーヤーなんだが、今の状態でも毎日新鮮な気分できけるので、邪魔されたくない気もする。 2005.6.2

KissDijitalNはDPP+EOS CaptureでMacと接続して、データをHDDに転送して保存したり、Mac側からシャッターを切ることが出来なかった。「まあ、キスデジでそんなことやる人もいないよね」なんて話していたら、今日EOS Captureのアップデートがあり、今日からこれが可能になった。うーむ。普及タイプ一眼レフもここまできている。

デジカメは急激な発展の真っ最中なので、カメラが良いから良い写真が撮れるなんて誤解している人が存在しそうだけど、そろそろ足並みがそろってきたようだ。ワープロやパソコンのお陰で文章を書く仕事にたずさわれるようになった人は確実にいると思うけど、性能の良いワープロやパソコンを持っているから良い文章を書けるなんてことはない。

久々の物欲モード。昨日まで「特に欲しくはないな、と思っていたEPSONの新しいプリンタPX-5500」(AdobeRGBモードにグラッときた)、以前から欲しかった「マクベスのi-1」、それからそれから、オーディオ機器では、リアスピーカー用のセレクターなどである。音は全然不満がなくて、CDをきいてもLPをかけても大変楽しめる。今日は久しぶりにモーツアルトのピアノコンチェルトの気分だった。

今の音、つまりSolidTechにしてからの音を言葉で表現すると、やや暖色系で、でも、解像度はグッと上がっていて、イヤな音は出さず、しかも音場が広い。というところだろうか。なかなかのものである。

昨日、ある人と電話で話をしたのだが、その人が言うには「多くのオーディオ好きにとって、StudioK'sや戯れる会は敷居が高い」そうだ。僕は「ふーん、そんなこともないつもりだけどな」と思った。 2005.6.3

PowerBookの二本指スクロールをやってみたら、これは縦にも横にも動いて意外に便利なのだった。僕はCubeも大好きだけど、PowerBookのこともすごく気に入っていて、それは実際に使ってみるとさらに強く深いものになってきている。SuperDrive搭載だから、いつかはこれで米米CLUBのレーザーディスクをDVDに焼くことも可能かも。

PowerMacG5も機能は最高だけど、あんなに高性能じゃなくていいから、もう少し小型で、そしてファンレスならなあ。30インチのモニタはこのPowerBookでも使えるんだから、モニタが一台でよいのなら、もっと小型のG5のデスクトップ機が出てくれても良いはずだ。Mac miniとG5の中間の機種が欲しい。

友人の現代美術作家「岩井成昭」さんが読売新聞に出ていた。墨田区でおみくじプロジェクトというのをやるらしい。ちょっと前には別の企画で日経にも紹介されていたし、多少時間がかかっても、力量のある人は世に出る。岩井茂昭と村上隆は芸大の同期、「19番目の彼女の足」の曽根裕はちょっと下で彼は建築科、鶴田真由と結婚した中山ダイスケ君や、立川にあった「スタジオ食堂」の人たちはどうしているのだろう。

ブラジル本国で行われるカエターノのコンサートも舞台美術はなかなかすごい。マリーザ・モンチはさすがにアバンギャルドな面を持っているから、舞台も上に書いたような現代美術作家に依頼してたりする。とにかくブラジルはすごい。なんてったって、20世紀後半になってつくられた首都ブラジリアがすでに世界遺産だから、屋久島の縄文杉なみ。 2005.6.4

今年もまた、この季節

いろいろあって、スタジオの中が片づかないでいたため、どうも落ち着かない数週間だった。散らかっていると音楽をきく気が減退するのだが、そろそろ元に戻りつつある。具体的にはSolidTechの支柱に入れた猫砂やポリプロピレン疑似米粒の余り、切り取った支柱、これらを引き取ってくれた人がいたので、その分床が見えてきた。また、スピーカーと反対側の壁が下の写真のようになったので、ここに置いてあったベンチシートの送り出しに一週間以上かかったりして、片づかなかったのだ。

秋葉原で、EPSONの新しいプリンタの印字見本を見た。カラーはともかく、モノクロプリントはなかなかのものだった。長い間、つまりPM2000あたりからずっと、モノクロプリントには不満だったけど、あれならRCペーパー並みと言っても過言ではないだろう。そうなると、暗室の存在意義はバライタ紙のみになる。来期デジタルピクニックは、人がいっぱいになればプリンタ購入かなあ。

Apple、8月から日本でも音楽配信開始、約百万曲で、一曲150円程度。CDは無くならないと思うけど、CDが音楽の主役という時代は終わるのかも知れない。コンピュータからの音をよりよく再生するなんていう入力を持ったアンプが出来ても良いだろう。つまり、アンプにD/Aコンバーターが内蔵されていて、それはFireWire(IEEE1394)とかUSB端子で接続するというものだ。

本当にまったく2chの音には不満がなくて、何をきいても楽しめる。でもSACDマルチとDVDの音に関してはもうしばらくかかりそう。 2005.6.7

やることがなくなったので、CDプレーヤーの電源ケーブルを戯れる会の巡回から戻ってきたAETのSINにしてみた。結果は、まあ、良いみたい。SCR(こちらは定価5万円だったかな)電源ケーブルも届き、今度の戯れる会(6/12)終了後、SINと共に再び巡回試聴の旅に出る。

ZYXの中塚さんから、新しくフォノイコライザーが出来たという連絡があった。以前このことで話をしたとき、「とにかく、入力を二系統つけて欲しい、そして、MMとMCの切り替えも欲しい」と伝えた。そして、その通りのものになったらしい。今のプリアンプにはフォノイコが付いていないし、単体フォノイコのほとんどはMCカートリッジ専用で、プレーヤーやアームを増やすとその度にフォノイコも買い足さなければならず、MCとMMの切り替え可能でも、天板を開けてディップスイッチで切り替えるんじゃ面倒でしょうがない。音が良くて、二系統使えて、しかもMCとMMが簡単に切り替えられるなら、定価が30万を超えても欲しい人はいると思う。

僕自身はマランツ7のフォノイコでOKだけど、きいてみてすごく良ければ、これも試聴機を貸し出してもらい、巡回してみんなにきいてもらっても良いと思っている。遊び気分で買えるアクセサリーあたりならともかく、高価な機器やケーブルを、自宅試聴せずに購入するのは危険だ。

Photoshop日本版が7月にバージョンアップしてCS2になる。僕が長い間待ち望んでいたレンズの歪みを矯正する機能がついたみたい。これがどこまで実用になるのかはわからないけど、一眼レフ用(レトロフォーカスの)広角レンズで、大型カメラのようなビシッと直線の出る写真が撮れたらどんなに気持が良いことだろう。将来はカメラメーカーが自社のレンズを装着した際に自動的に歪みを補正するプログラム入りのボディなんてのを作ってくれればなあと思っている。

AETのSIN Powerケーブルを、JOBスイーターからSACDの間に入れて一日が経過した。巡回で戻ってきたケーブルだからエージングは充分だろう。でも、僕のシステムでは、すごく良いところと、そうでもないところが出る。それで、元々つけてあったGAIAに戻した。巡回試聴して購入してしまった人もいるぐらいで、割と評判は良いのだが、KEFとは合わないみたいだ。この電源ケーブルは、合うシステムではものすごく良いに違いない。 2005.6.8

SolidTech効果はかなり大きくて、久しぶりにジョアンの東京ライブをきいてみるとすごく良い。ギターの細かい音がきこえてくるのに、自然な肉声がたまらなく良い。夜になって、「三月の水」をきいてみると、これもまた良くなっている。三月の水は特別高音質というわけではないけど、ジョアンの声が耳元でささやくような声になった。

SDサウンドのOTLアンプはGOLDMUNDのアンプの音と共通しているような感じだから、マランツ7の透明感とはよく合うけど、下手をすると音が痩せてしまう。このラックは、上手く使うとそのあたりを緩和してくれるようだ。僕は良くなっていると思うが、悪く言えばより凡庸な方向(のぞむところなのだが)でもある。今度の日曜日は戯れる会の例会だから、そのあたりがどう受け止められるか楽しみだ。

シルバーの仕上げで、DVIの映像出力端子とiLinkの端子がついていて、画質が良くて音質が良くて、そうひどく高価ではないユニバーサルプレーヤーが欲しいんだけど、ないんだよねこれが。

映像はまだ当分DVDの時代が続きそうで、今のところ一番美しい映像はBSデジタルのハイビジョン放送みたい。これを受信するには、僕のところだと、大家さんに頼んで屋上にアンテナを立てさせてもらう(デジタルとは言え、厳密に比較するとパラボラ直の方がケーブルTVより画質は良さそう)か、ケーブルTVしかない。でも、東京ケーブルネットのデコーダーときたらiLinkがついていなくて、プロジェクターとはD端子で接続するのだが、僕のプロジェクターにはD端子の入力がなく、コンポーネント端子はDVDプレーヤーが接続されている。だからデジタル出力を持ったユニバーサルプレーヤーって事にもなる。ドイツのサッカーワールドカップぐらいはでかい画面で見たいんだが、どうすりゃいいんだ? まあ、そういうわけで、映像機器が増えたりすると、その切り替えも必要になるので、結論としてはAVアンプってのが欲しくなってきた。

そうだ!! 今気がついたけど、AETのSIN Powerケーブルの音はCD12なら合うんじゃないだろうか? CD12を返却する前に試してみよう。これはわりと簡単に出来るし、戯れる会例会の実験項目だな。 2005.6.10

今日の午後はピナ・バウシュの公演だから、雰囲気に合わせていつもよりはお洒落して出かける。来月10日は井出よし江さんのリサイタルで、これはベルクとベートーヴェンのOP:109と、ブラームスのOP:117とシューベルトの最後のソナタ。前回のリストはすごい演奏だった。一般受けをするタイプの演奏家ではないから、聴衆何千人なんてことはあり得ないが、井出さんの演奏を楽しみにしている人がたった250人ぐらいしかいないってあたりが、日本のクラシックファンもまだまだだと思う。 2005.6.11

ピナ・バウシュ、すごく良かった。ピナ・バウシュ自身がすごく痩せている人だからか、出てくるダンサーは男女ともみんなマッシブで、とにかく細すぎないところに好感が持てる。表現をする人間として、刺激を受けることの多い60分+70分の舞台だった。ジャンプしてキスする男、青い飲み物を飲み干した後、狂ったように踊る男、立っている男の頭上を泳いで行く女性、横一列の女性ががライトに合わせて回転するところ、天井から落ちてくる水、エンディングの尺取り虫みたいな動き、ああ、言葉ではまるでわかってもらえない。誰かの音のことを言葉で語っているぐらいもどかしい。

今日の午後は戯れる会の例会だから、言葉ではなく「ほらね、こんな感じ」「なるほど、なるほど」になる予定。そういうわけで、11時に来て、スタジオ内の片づけをして、アンプのスイッチを入れ、ターンテーブルを回しておく。

今年から、さいたま市はピナ・バウシュへの後援をおりたらしい。僕から見ると、ピナ・バウシュは「とてもキャッチーなところが良い」と思っているんだが、市長が「あんな、わけのわからないもの」と言ったという噂は本当だろうか? 2005.6.12

戯れる会の5時間はとても中身が濃い。参加者持参のソフトをかけ、CD12とソニー+Perpetualの比較試聴をして、自作アンプをきいて、Ortofonとベンツマイクロをきいて、大坂の御田さん制作のダウンミックス装置をつないで、SACDマルチをきいた。それから不要品売買もやってなかなか盛況だった。

そういうわけで、今日は久しぶりにSACDマルチをかけている。ソニーのSACDプレーヤーSCD-XA777ESはとても良いのだが、残念なことにセンターチャンネルをプレーヤー内部で左右に合成するとものすごく音質が劣化する。これは誰がきいてもわかるほどで、マルチをやるなら何としてもダイレクトで出力後、LRにダウンミックスしなければSACDの音ではなくなる。「まったく、なんでこんな面倒なことをやらければならないんだか」と、マルチの規格を呪いつつ、でも、うまく再生したときのマルチチャンネルの魅力を認めるので、僕は一年以上かかって徐々にSACDマルチ再生を進化させている。

4chで再生するために、プレーヤーの外部でダウンミックスをすると、一ペアで済むケーブルが三ペア必要になるわけで、これだけでも本当にえらいことなのだ

これは、v2.0で、今日「どうせ場所をとるんだから、v.3.0は、二倍程度の大きさにして、端子は全部裏につけましょうよ」と話し合った

マルチをやるんだったら、せめて僕のところで一度きいてみてからにしたほうがいいと思いますけどね 2005.6.13

倉橋由美子が亡くなり、M・ジャクソンは無罪。僕にとっての倉橋由美子は「夢の浮き橋」と「ポポイ」。

そして今日の僕はこんなアンプで音楽を楽しんでいる

RogersのCadet IIIという真空管のプリメインアンプなんだけど、すごく力感があって良い

声も弦楽器も良いのだが、とにかくピアノが独特の音で、このアンプでピアノ曲をきくと、不思議な気分になる瞬間がある

PHONOの音も確かめてみて、そこそこいければ、夏の間は、このアンプを使おうかなあ、、、

今日は半日がかりで、モニタの色合わせとプリンタの色合わせ

最近のプリンタは何もせずともけっこう良い色が出るようになってきているので、かなり差は微妙だけど、効果はある。確かに、この装置で作ったプロファイルを使用したプリントの方がきれいだけど、比較しなければ違いはわからないので、CDとSACDの差ぐらいかな?

2005.6.14

ソニーのSACDプレーヤーSCD-XA777ESには出力が沢山ある。プレーヤー内蔵のDACを通ったアナログの出力はSACDマルチ専用(フロントLRにセンター、リアLRとサブウーハー)で、2chのソフトを再生した場合、このLRからは出力されず、2ch用には専用出力がある。後継機の9000ESはマルチのフロントLRから2chの音も出るし、2ch専用出力もある。

僕は通常のCD再生には、PerpetualのDDとDACを使っているので、777ESはトランスポートとして使っている。そして、ソニーのDACを通した2chの信号をマランツ7には入れず、Leakや今使っているCadet IIIに入れて、マランツ7とSDサウンドに休息を与えつつ小型プリメインアンプで楽しんでいる。だから、SACDマルチじゃなくてSACD2chの音は小型プリメインアンプでのみ再生可能となる。

CD12の特徴もだいぶわかってきていて、先日の戯れる会で「このソフトは多分CD12にピッタリだな」と思う物をソニー+Perpetual一家の再生と比較試聴した後、せーのでグーチョキをやってもらうと、僕も含めて全員CD12が良いとの結果だった。続いて「これは好みが分かれるだろうと思うソフト」をかけてグーチョキをやると、ほぼ5:5に意見が割れた。グーを出した人とチョキを出した人はお互いに「なんでこの良さがわからないの?」という顔をしていたのが印象的だった。やはりCD12はこの音が好きな人には唯一無二のプレーヤーだと言える。殺し屋店長やぷーくまさんや、山口孝さんみたいに、キャリアも長く好みもハッキリしている人が最高のプレーヤーとしてCD12を選んだ事には何も言うことがないけれど、CD12しか使ったことがない人の場合は、ものすごく狭い世界しか体験していないのかも知れない。 2005.6.15

D.Cubeじゃなくて、D-cubic、月額525円でとりあえず山手線内全域無線LANか、いいなあ。都内ではエアエッジが不要になる。

今日は、シューマンの子供の情景の気分。曇りの日には子供の情景がよく合う。僕はマルタ・アルゲリッチのCDできいているのだが、このCDには子供の情景の後にクライスレリアーナが入っている。どうも、クライスレリアーナって曲が好きになれず(狂ったような曲だ)、子供の情景にひたっていると、いきなりクライスレリアーナが始まって、ひどい気分にさせられる。昔、ヤマハのCDプレーヤーについていた、「このCDのこの曲は再生しない」っていう装置が欲しいぐらいだ。

相変わらずRogersのCadet IIIできいているのだが、僕は本当にほとんどの場合これで満足できるようだ。普段着って感じかな。

オーディオと映像はいろいろ計画中だけど、金(6割)と力(3割)と時間(1割)がなくてななか進まないので、まだ秘密。 2005.6.16

今年になってから、プリアンプ(とフォノイコライザー)が新しくなり、最近はラックも二つ、今までとは全然違う発想の物になった。でも、部屋は同じだし、8年近く自分のところでも他人のところでもあれこれやってきているから、超スピードで私好みの音に寄せてきた。だから、外側から見れば全体的なサウンドは、変化しているけど変化していないというようなことになっている。

大筋ではそうだが、部分に着目すれば意外なことが起きているのも確かである。このところ左側のTD124にはOrtofonの85アニバーサリーをつけていたのだが、昨夜おそく、これをMC30Superにしてみた。すると、予想を超えてキリッとした音になっていて、つくづく「音ってのはつかみどころがない」と思った。すごくいい音で文句なしなんだけど、「オールラウンドに良く鳴りすぎる」という不満を感じているんだから、ワガママで贅沢だなあ。

朝、スタジオに来て一番にMC30Superで、きき慣れたLPをある程度の音量でかけてみると、それは確かにMC30Superの音だった。ただ、昔ほど外さなくなっているのは確実なようだ。今は、どんなコートでどんなラケットを使ってもバックハンドでもフォアハンドでもこなせるようになってきているらしい。ダブルフォルトを連発するが、入ればサービスエースってのも困るけど、そういう状態が懐かしい気もする。 2005.6.17

今週の金曜日から、スタジオK'sでカラー写真の作品展を行う。僕も含めて7人のグループ展だ。だから、昨日と今日は最後の追い込みでみんなが来て、プリンタは二台稼働し、時として三台欲しくなるほど、インクも大量に消費したが、銀塩プリントとは比較にならないほど安く、色コントラストもも自由になる。先日グレタグマクベス社のeye-oneを使って作成した、キヤノンのプリンタ用のプロファイルは、なかなか良い結果を出している。もし、EPSONのPX-5500を手に入れられたら、このプリンタのプロファイルも作ろう。出品作家の半分はオーディオに関係のある人たちだし、興味のある方は見に来て下さい。

そして、今夜からBSデジタル放送というのを見ることができるようになった。が、僕はTVをあまり好んではいないので、あまり見ないと思うけど、ハイビジョンの画質というのを体験してみたかったのだ。 2005.6.19

デジタルハイビジョンは、僕の予想をはるかに超えて美しい画質だった。すごい!

なんだかわからないけど、このところものすごい睡眠不足で、眠い。

先日の戯れる会で参加者が持ってきてきかせてくれた渡辺香津美のCDとその姉妹盤の二枚を買った

僕は彼の、こういう、普段とは違うあまりリキの入っていない演奏、アプローチの方を好んでいるみたい

それと、エレキギターじゃなくてアコースティックギターを弾いている渡辺香津美が好き

本当に大切にしている感情や物や状態のことを軽々しく言葉にするとと、とても安っぽく陳腐なものに感じられることがよくある。だから、こうして毎日いろいろ沢山のことを書いていても、(特に不特定多数や、よく分かり合えているという確信のない人に対しては)本当に本当の核心部分については触れることが出来ない。 2005.6.21

夜中にプロジェクターをつけて衛星放送を見てみると、高田渡が歌を歌っていた。これには驚いた。2004年に録画したものだったが、ハイビジョンなのでメチャクチャ高画質だった。僕は19才の時に高田渡と立ち話をしたのを思い出した。

MC30SuperでのLP再生はものすごく良い。以前良いと思っていた感じとは全然別の音になっているけれど、すごく魅力的な音で、僕はMC30Superに惚れ直した。スピーカーの近くできくと少々ハムっぽいノイズもあるのだが、音楽が始まればほとんどきこえない。

そうか、ラックその他の変更でMC30Superがこれほど変身しているということは、他のカートリッジもみんなきいてみなければわからないってことだな。LINNの古いカートリッジとかはどう鳴るんだろうと思うが、明日の夜はデジタルピクニックの搬入なので、色々なカートリッジを試すのは来週以降になる。それにしてもアナログは楽しいし、音も断然良い。

明後日からのデジタルカメラによるグループ展のため、僕のスタジオはプリントが散乱している。僕は自分の写真をA3ノビで展示予定だったが、出してみるとちょっと小さいなあと思って、せめて二枚つないでA2で展示しようかと考えを変えつつある。4年かかってやっと三枚だけ撮れた写真だ。今はA2のプリンタってのが無くて、僕はもし良いA2のプリンタが出たら欲しくなるかも。

そして今日は某美大の学生にデジカメの使い方を教えに行く。今日は二回目だから、説明的なことは少なくして、「こんな風に撮れるのか、なるほど」と実感してもらえるようなことをやって見せるつもり。でもそのためには予行演習が必要で、午前中にそれを確かめておかなくてはならない。 2005.6.22

SolidTechのラックを使い始めた頃「EMMのCDプレーヤーみたいな音になる」と書いたのだが、この傾向はアナログによく反映されているようだ。不思議なことに古いMC30Superからとても解像度の高い音が出てくる。解像度が高くなるものの、温度感が下がって味も素っ気もない表現になるという体験はさんざんしてきたのだが、今の状態は解像度も温度感も上がっているところが面白い。とにかく、何年か前に僕のシステムでMC30Superをきいた人が今の音をきいたら、とても同じカートリッジだとは思えないような鳴り方をしているのだ。

今夜からしばらく、音楽はG4CubeのiTunesとSoundSticksになるので、今日はスタジオを片づけながら、音楽を楽しむ。金土日と写真展で、明日の夜と明後日の夜は8時からパーティだ。

オーディオマニアとかコンピュータ好き、プリンタ好きなどが数人集まると、まわりにおかまいなしにマニアックな話をし始めるのは困ったものだ。僕はパーティに参加しているオーディオには興味のない人に、オーディオの楽しさを語って欲しいと思っているのだから、よろしくお願いしますね。

明日からのデジタルピクニック展では、プリントアウトした作品と一緒にPowerBookでスライドショーをやろうと思っているのだが、何と最新バージョンのiPhoto5はランダム再生が出来なくなっていた。旧バージョンでは可能だったし、ヘルプを見ると出来ると書いてあるので、サポートにまで電話して確認した結局、最新バージョンではスライドショーのシャッフル機能が省かれていることが判明した。新バージョンは色々な面で使いやすくなっているが、旧バージョンにあった機能を無くすのはやめて欲しい。しかし、土壇場になって展示もけっこう苦労する。

しかも、iPhotoは同一システムの中に新旧の両方のバージョンをインストールすることが出来ない。仕方がないので、外付けのHDDから起動して、そちらにのOSに旧バージョンとデータを読み込ませて、スライドショーのシャッフルを行うことにしたのだが、このことがわかるのに約1時間費やした。やれやれ。 2005.6.23

今日から第一回デジタルピクニック展、準備で疲れた。お時間のある方はどうぞ、見に来て下さい。

Webでの作品発表もありだとは思うけど、写真ってやっぱり「プリントにしてなんぼ」みたいな面はあると思うのだ。そして、額装したりマットに入れたり、ピンで止めたり、壁面に作者のイメージに合わせて展示して、それをながめるという行為は大切だと思う。今回の出品者の中に「4000枚撮った中から選んだ12枚」という人がいる。それだって、眺める立場からすれば「興味ない」でおしまいかも知れない。僕らが音を良くするために、必死でケーブルやらオリジナル盤やらセッティングと取り組んでいるのと同じだ。

第一回デジタルピクニック展初日は、割とオーディオ関係の人が多かった。

僕も含めてみんなが使っているカメラは、元の定価はともかく、今買うと、2万円以下とかせいぜい4万円みたいなデジカメで撮ったものが多い。僕が出しているA2相当の作品三点は、オリンパスC-3030、E-10、そしてEOS-1DSだが、その差はあまり気にならない。あまりコンパクトなタイプだとA3ノビは厳しいかも知れないが、大きな作品は離れて眺めるし、粒子の細かさよりはシャープネスの方が問題だと思う。まあ、画質のことなんかあまり気にしないで、その時持ってるカメラで興味ある被写体をガンガン写すしかない。 2005.6.25

StudioK'sでの写真展はいつも金土日の三日間なんだけど、これは丁度良いというか、限界だ。今朝あたりは、KEF105で音楽をききたくてたまらなくなっている。夜、スピーカーをほぼ元の位置に戻して、みんなが帰った後、何をかけようかななどと考えながら、今日はデジタルピクニック展の最終日となった。元に戻したら、LINNの古いカートリッジやダイナベクターのカートリッジをきいてみたい。 2005.6.26

KEF105を、ほぼ同じ位置に戻したが、まだカートリッジはまだ装着できず、CDをきいている。アンプの前に置いてあるソフトが全部片づけられているので、いつもよりさらにライブな状態になっているが、これはこれで悪くない。

そろそろマランツ7を予備のものと交換してみようかなと考えている。それからスピーカーケーブルをバイワイヤリングにもしてみたい。

暑い。まだ6月だというのにやる気が失せるぐらい暑いので、音楽をきく気も減退する。このままの7月8月なんだろうか。それならそれで覚悟が必要だ

その暑いさなか、ナナオのCG210という液晶モニタが届いた。21インチだが、左の写真の通り90度回転して使うことが出来るので、縦位置の写真を扱う場合など、30インチ並みに大きく表示することが可能だ

かなり割高な製品なので、とてもじゃないがすぐに購入など出来ず、お試しキャンペーンで10日間貸してもらった

Appleのモニタより落ち着いた色調で、目にやさしい。これは大いに納得のいくものだった

不謹慎とは思いつつ、縦位置でピンボールゲームを立ち上げるてみると、エラーになった。いやはや

スピーカーの位置が少々変わってしまったので、半日かけて調整をしつつ、プリアンプをもう1台(僕が最初に買った方)のマランツ7にしてみた。SolidTechのラックになってから、こちらのマランツ7にしたのは初めてだ。それから、右側のTD124にOrtofonのCG25Dをつけてみた。右側のTD124にはオーディオクラフトのアームが付いていて、このアームにCG25Dをつけてきくのも初めてだったが、プリもアームも音はOKみたい。

ナナオのモニタを半日使ってみてわかったことがある。モニタは=スピーカーなのだ。こまった事に、ナナオのモニタで見る白とApple製モニタで見る白には明らかな違いがあり、Appleモニタの白はちょっと若いのだ。小型スピーカーが頑張って目一杯鳴っているみたいな感じかな。シルバーのパネルだし、エラックの小型スピーカーを思い浮かべてしまった。ナナオの液晶モニタはスタンドのデザインもやや無骨で、あまり格好良くはないけど、落ち着きと上品さを感じる色味だった。 2005.6.27

朝、スタジオに来てアンプのスイッチを入れ、お湯をわかしてホットコーヒーを飲んでいると、まだ音楽は再生していないのに左チャンネルから「バンッバン、バツッバツ」という破裂音のような雑音が出る。ここで、「故障だ、やばい」なんてあわてる人は古い機器を使うことが出来ない。こういう時は「まあまあ、機嫌を直してくれや」という気持で、何カ所か真空管の接触を確かめる。それで大体は直るようで、今日も暑いが音は最高だ。

僕にとって、マランツ7を越えるプリアンプというものは存在するのだろうか? わからない。

マランツ7の1号と2号は、単純に書くと1号の方が透明感が高くやや鋭角な音で、2号はもう少し大人っぽいというか丸い音がする。3月の戯れる会で1号と2号を比較試聴して以来、ずっと2号を使っていた。でも、この度1号に戻してみると、SolidTechのラックになったこともあってか、1号の音が以前ほど鋭角的ではなくなった。それで、熱さ暑さにもめげず音楽をきいている。 2005.6.28

僕がナナオのモニタを試してみたかった一番の理由は、Appleモニタの色むらに不満を感じたからだ。20インチを越える大きなサイズの液晶はよほど歩留まりが悪いのだろう。対角線がたった2インチか3インチ大きくなっただけで値段が倍になる。大きくて色や明るさが均一、そして視野角の広い(色々な角度から見ても色や濃度が変わらずにちゃんと見える)モニタは高価だ。

残念ながら、21.3インチで多分30数万もするこのナナオのモニタにも色むらはあって、その点では期待を裏切られたのだが、せっかく10日間貸してもらえるのだから、目一杯つかってみようと思って今日で二日目になった。昨日も書いたが、ナナオのCG210の画質は独特のものだ。例えば今皆さんが読んでいるこのK'sHPのページを開くと、地の色は白で、Macで見るとウインドウにうっすらと影がついているのだが、それが何とも立体的に見える。そして、見れば見るほど地の白に質感を感じる。単なる白ではなく、紙に書いてあるものを読んでいるのかと錯覚するような、不思議な気分になる。

これは、まともなオーディオ装置を初めて体験した人が「そこで演奏しているようだ」と感じるのと似ていて、皆さん、音だけじゃなくて、モニタの色にも気を遣いましょうねと言いたくなった。

次回、7月の戯れる会例会は、特別ゲストをお招きして、とても貴重なJAZZのオリジナル盤をきかせていただく予定だ。僕もオリジナル盤なんて、日常的にきいてるわけじゃないから、とても楽しみにしている。そして、持ってきていただくレコードはモノラルLPも多いので、当日はモノラルカートリッジが良く鳴るように、あれこれ試し始めてている。

最初、CG25Dをオーディオクラフトのアームにつけてみたのだが、クラフトをマイクロのMA-505に取り替えてみると、マイクロの方が良かったのでマイクロでいくことにした。本当は程度の良いガラードがあれば最高なんだけど、今回はTD124でいく。今日から毎日、一日2枚程度は手持ちのモノラルLPをかけようかと思っている。

左側のTD124には、毎日カートリッジを取り替えてみているのだが、昨夜からはOrtofonのMC30をつけた。昔、トランクに入っていて定価10万円もした金色のカートリッジだ。

なにしろ久しぶりの出番だったから、初日のMC30はひどい音だった。ほこりっぽくて、歪みっぽい。そこをグッと我慢して、LPを片面づつ20枚ぐらいかけた後、スタイラスクリーナーで針先を丁寧に掃除してからきくと「あら不思議」けっこう良い音で嬉しくなっちゃう。

僕のG4Cubeはこの7月で満4年になる。本当に毎日使っているので、これはすごいと思う。ずっと快調だったが、この一週間ほどご機嫌ななめで、突然スリープしたり、ひどいときはいきなりシャットダウンすることがある。こんなことは一度もなかったのだが、何かの拍子にタッチセンサーが過敏になっているらしく、うまく使うには少しコツがいるかも知れない。Cubeといいマランツ7といい、つきあうのにコツや覚悟が必要な機器が多くなってきた。

ファンの音が耐えられる程度のものであれば、Mac本体はG5が良い。後面だけ開放したアクリルのケースでも作って、それをかぶせておけば良いのだろうか? 以前G3のMT300の時がそうだったけど、音がうるさいと僕は使う気がなくなるので、もしG5を導入しても、ファンが耳障りだと思ったら、日常的にはPowerBookを使うことになるだろうし、それもなんだかもったいない気がする。なにかうまい手はないかなと思案中だ。Mac miniでもいいんだけど、グラフィックカードがもう一歩かなあ。

ああ、今日で2005年も半分終わってしまった。 2005.6.30

マランツ7のフォノイコはキレが良い。あれこれ沢山のフォノイコを使ってきたが、こんなにシャープなフォノイコも珍しい。今日はLINNのASAKをつけてみると、これは良い、MC30とは違ってASAKはLP一枚目からずっと良い。と言うか、クラシックとカエターノをきいてみる限りでは「抜群!星五つ」と言ってしまおう。これは発見だった。今の状態だとMCH2やSPU85より良いかも知れない。

多分来週あたり、ZYXのフォノイコ(新製品)がやってくるはずなので、これも楽しみだ。

今日から2005年も後半戦、欲しいものリスト 1)ソニーのAVアンプ TA-DA7000ES 2)音の静かなHDDレコーダー、またはブルーレイディスクレコーダー、またはD-VHS機、3)程度の良いガラード 4)新しいプリンタ これぐらいしか思いつかない。 2005.7.1

このところ、EOS KissデジタルNでよく撮影をしている。20Dの時もあまり大きな期待をせずに買ったのだが、使ってみたらもう10Dには戻れなくなった。KissDNもさほど大きな期待はせずに「安い速い軽い」という理由で買ったわりにはよく使っている。同じjpgで撮っても、1Dsと20DとKissDNではかなり色調が違う。このあたりは、ある程度のクオリティを持ったモニタを正しく調整した状態で判断しないと、お話にならない(オーディオはこのあたりがすごくゆるい)。三機種とも画素数、ノイズ共に不満なし。純正広角単焦点レンズに対する補正プログラム付きのボディなんて物が出てこない限り、当分この三台でいけそうな気がする。

150インチ近い大画面で見るテニスの試合はすごい。曲がって入ってくるサーブや、オン・ザ・ラインで白い粉が舞う様子がものすごくリアルだ。久しぶりに見たウインブルドン女子決勝は良い試合だった。

ただ、テレビやDVDのために(サラウンドにもしたいし)マランツ7とSDサウンドで音を出すのも抵抗があるので、僕は映像鑑賞時の音声、そしてSACDマルチのリア用に、ソニーのAVアンプTA-DA7000ESを買う事にした。そして、今のデジタルプリメインアンプがどの程度の実力を有しているかを確かめたい。

DVDは確かに便利だと思うけど、画質で言うと放送の方が圧倒的にきれいなので、DVDはMacでみればいいやと思っている。だから、とりあえずDVDプレーヤーは無くして、デジタルハイビジョンチューナーとAVアンプ、そして2)音の静かなHDDレコーダー、またはブルーレイディスクレコーダー、またはD-VHS機 これのうちのどれかでいいかな。本当は適当なユニバーサルプレーヤーがあれば良いのだけれど、ないのだ。 2005.7.3

大画面でテニスの試合を見ていて面白いのは、ボールがTVカメラ付近のボードに飛び込んで来たときの音かな、あと風の音がものすごくリアルだ。あれは多分、音だけではダメで、ある程度大きな画像が必要だ。僕はピート・サンプラスが勝ち続けるようになってから、ウインブルドンを見ていなかった(と言うか、この8年間ほとんどTVをみていない)のだが、フェデラーは強いなあ。フォームやラケット面からコースが読みにくいのか、サーブなんてあまり速くないのにエースだし、リターンエースも多いし、かないませんね。自分のオーディオもああなりたいものです。

EPSONの新型A2プラスプリンタPX-6500は音と振動がかなり激しいとか、じゃあダメかも知れないね。もし将来、暗室をつぶすなんてことがあったら、うるさいG5だのプリンタは暗室に置けば良いのかも知れないけど、キーボードやマウスはBluetoothで何とかいけても、モニタ用のDVIケーブルが一番問題かな。 2005.7.4

長い間同じ部屋で同じスピーカーを使っていると、やや達観気味になる。機械を替えてこの不満が解消されてもあの不満が出るし、別の機械なら別の不満が解消してまた新たな不満が発生する。それをわかった上で総体的現状に僕は満足をしている。だが、昨日のように湿度が高いとさすがに、重く湿った音になる。要するに自分の装置や音やソフトに飽きているのだ。そういう時は無理をせず、他のことをやるか、よそのお宅へ遊びに行くのが良い。

上から、DVDプレーヤー代わりのPowerBook、デジタルハイビジョンチューナー、そしてTA-DA7000ES。銀色で適当な価格と大きさのユニバーサルプレーヤーが欲しい

やってきたばかりの新品アンプが半日やそこらで最大限の能力を発揮するとは思えないので、とにかく音を出し続けてみている

TA-DA7000ESはあまり発熱せず、アンプよりチューナーの方が熱く、PowerBookの左側はチューナーより熱いかも 2005.7.5

とりあえず、DVDの音やテレビの音に関しては不満がない。もちろんAVアンプだから、それで充分なんだけど、まあ、フォノイコライザーまで入っていたり、プリアウトもあるからサーロジックのサブウーハーだって接続できたりもして、もう少し期待もしてしまうのですね。

そして、僕の場合、このパート9の冒頭の写真のように、サラウンドスピーカーを二組使っているのだが、AVアンプは多機能だから、これらに対してどのような設定をするかを考えなくてはならない。いやほんとに、ちゃんと使いこなせるようになったら、本が一冊書けそうなぐらいなのだ。

ソニーのTA-DA7000ESの音だが、第一印象は「LINNのパワーアンプ、クライマックス(最初に出たモノラルのタイプ)の音に似ている」だった。それは、約24時間鳴らし続けた今も同じ印象だ。良く言えば「やさしく、やわらか、刺激的な音を出さず品の良い音」、もの足らない面はその反対で「激しさ、陰影」みたいなものだ。でも、AV用、SACDマルチのリア用としてのコントロール部とパワーアンプを1台でこなして欲しいという期待には充分で、なにしろ10数万円で買えるわけだから、オリジナルのマランツ7やSDサウンドと比較して陰影だの深みを要求するのは求めすぎだ。だから、徐々にそっち方向が引き出せれば大成功ってことだろう。マランツSDサウンド組に使っているSPケーブルと電源ケーブルと電源BOXとインターコネクトだけで、このAVアンプが二台買えそうなんだからさ。

色々書いているが、真面目な話、ソニービルのクオリアショップの中にあるプロジェクターの視聴室の音とは比べてもらっちゃ困るぐらいのレベルの音なのだ(あれは上位機種のTA-DA9000ESだったが、オーディオ好きからすると耐えられない音だった)。まあ、あと二〜三日音を出し続けていれば、もう少し音は変化しそうな気がするけど、とにかく、この明るく軽やかな音はなかなか新鮮で、いろいろ悩まされてきた、SACDマルチ再生時とDVD再生時の接続問題も解決したし、僕はこのAVアンプを買って良かったと思っている。 2005.7.6

そういうわけで、丸三日ぐらいは音を出し続けようと考えて、昨日はPowerBookのオーディオ出力もTA-DA7000ESにつなぎ、iTunesの中に入っている曲をきいて過ごした。iTunesのイコライザ機能を使ってお手軽に色々な音を出したり、まあ、僕がお店か何かの経営者ならこれをBGMにすることだろう。

iTunesを使ってスピーカーから音を出すと中高域が歪む

そんな場合は、イコライザを出してプリアンプのレベルを-3〜-6dbぐらいに落としてみよう。もちろん全体の音量は上がらなくなるが、同じ音量にしても歪まなくなる

これは、最初期のバージョンからずっとで、入力オーバーによる歪みに似ている

これを知らないと「なーんだ、結局コンピュータで音楽をきくのってダメだ」とか、オーディオマニアだと「どこか接触不良か?」などと考えてしまう。iTunes+SoundSticksや、今回のようにメインのスピーカーに接続して使う際、もっとも重要なポイントだ

それで、まあ、やっと、ここまできたってわけだが、けっこう大変だった

夜中もずっとPowerBookのiTunesで音を出し続けているので、TA-DA7000ESの実稼働時間はそろそろ50時間で、長いスピーカーケーブルもなじんできているだろうし、当然ながら音は良くなってきている

そういうわけで、オーディオと映像生活は大変充実している

メインのシステムで映画の音を出すと、もちろん悪かろう筈はないのだが、音楽と映画の音に対する思想の違いみたいなものがあって、違和感を感じていた。映像が入ると音は脇役であるべきなのに、妙にシャッキリと主張して脇役になりきれない感じがあった。

ソニーのTA-DA7000ESはやさしく甘い音だと思う。TVやDVDやBGMには良い。ゴリゴリした音や安っぽいチャリチャリした音ではないので、新しいタイプだと思う。クルマに例えると空気抵抗を少なくしたデザインのクルマのような印象がある。ただ、それは超高級な昔のジャガーだとか、国産ならトヨタの2000GTみたいな重量感のある流線型ではなくて、もっと大衆的な最近のクルマの滑らかな表面を思い起こすようなものだ。僕はそれでいいんじゃないかと思っている。これから暑くなるし、真空管アンプはピュアオーディオでがんばってもらいましょう。

Phono入力を備えているのは偉い。7000ESを買った人の中にはレコードプレーヤーをつないだ人もいることだろう。でも、TD124を、しかもモノラルレコードを専用カートリッジできいた人はいないだろう

どういう仕掛けかわからないけど、MCカートリッジをPhono入力(MM)へダイレクトに接続しても、十分な音量が得られた。コンパクトデジカメについているデジタルズームみたいな感じがした 2005.7.8

漫画家の永島慎二が亡くなった。「漫画家残酷物語」「フーテン」「ククルクパロマ」、呉智英が「永島慎二の漫画は、若者がかかる一種の病気のようなものだ」と書いていた。確かにその通りで、僕は病気のまま年をとってきているようだ。音楽で言うとキース・ジャレットの「ケルンコンサート」あたりが、永島慎二の漫画に相当するかなあ。

ZYXから新しいフォノイコライザーが届いた。これは素晴らしい。音質もいいし、それに加えて使い勝手がすこぶる良い。もう半年以上前、ZYXの中塚さんから「新しいフォノイコライザーを設計している」ときいた時に、「それなら、是非、入力を二系統にしてMCとMMの両方を使えるようにして下さい」と伝えた。「なるほど、それは良いアイデアだ、すでに出しているヘッドアンプを買ってくれた人はMM入力+ヘッドアンプという使い方も出来るし、トランスを持っている人もいるだろうし」と言って、僕の意見を採用してくれたのだった。それにシュアーやDeccaのカートリッジをききたくても、MC専用じゃどうしようもない。

フォノイコライザーは、かつてプリアンプに必須のもので、MCカートリッジが大量に発売された1980年代のプリアンプにはMM・MC合わせて3系統のフォノ入力を持つ機種も珍しくなかった。そしてCDの時代になり、ライン入力専用のプリアンプが主流になると、フォノイコライザーは単体で売られるようになった。

この数年で、何台ものフォノイコライザーを使ってきた。LINTOとベンツマイクロのPP1はMC専用、パスラボのAlephonoはMMMCの切り替えがあったけど、天板を外してディップスイッチをいじる必要があり、面倒だった。スナップスイッチでMMとMCが切り替えられるのはコニサーだったが、どうも僕はコニサーでMMカートリッジをきく気になれなかった。ブーメスタはMMにもなったが、これもワンタッチというわけではなかった。そして、これらはすべて、1系統の入力しかもたなかった。

何でも出来たのは、YAMAHAのHX-10000で、MMもMCも色々な設定もOK、入力も二系統OK、でもこれはとても巨大で、そしてブーメスタとは対極とも言えるほど、やさしくやわらかな美音だった。僕は甘美すぎる音や音楽を好んでいないのかも知れない。

そして今きいているZYXだ。今日は撮影で12時半には出かけなければならなくて、あと10分なんだが、その、あと10分間でもう一枚LPをかけようとしている僕がいる。

仕事から戻って、またLPをきくと、きき慣れたLPからものすごくふくよかでしなやかな音楽が再生された。 2005.7.11

マランツ7のフォノイコライザーは、超辛口だ。このHPには書いていないが、僕はこの半年間、とても沢山の昇圧トランスやフォノケーブルを試してきた。その目的は出来るだけしなやかでやさしい音を得ることだったが、残念なことにそのような組み合わせよりもフォノイコライザーの個性の方が強いらしく、MC30SuperやLINNのASAKが凛々しく(これはこれで魅力的ではあったが)鳴った。

LPの再生音が全体にシャープで超辛口方向にシフトしているらしいことが、半年かけてやっと理解できたところへZYXのフォノイコライザーがやってきた。僕は何度も中塚さんに「マランツがあるから単体フォノイコライザーが不要だ」と話していたのだが、出来上がったZYXはやってきた。一晩通電し、カートリッジはそのままに(LINNだった)LPを一枚きいただけで、「こりゃ、採用だな」と思った。しょうがないよこれは。

4月から、PowerBook、グレタグマクベス社の測色機、BSアンテナにデジタルハイビジョンチューナー、AVアンプと、珍しくものすごい散財状態で、今はPhotoshopCS2のバージョンアップも「一月二月後ででいいや」と思っているわけだから、今の僕はZYXを買う事が出来ない。そして、このフォノイコライザーを戯れる会の巡回試聴に送り出してしまうと、一人一週間として順調にまわっても18週間経たないと戻ってこない。「ああ、このまま時が止まっていてくれたらいいのに」などと、恋人との逢瀬に思うようなことを考えている。

一方で、使っていないAVアンプは電源をONにしてフルボリュームの状態で放置してある。この状態だと少し熱を持つ。 2005.7.12

オダーラ

踊らせて

この身体がもっと楽しくなるように

この顔が輝いて

このアタマが明晰になるように

唄わせて

この世界がもっと楽しくなるように

なにもかもが珍しい宝石みたいになるように

夢見たものすべて

唄って踊れば手に入る (國安真奈 訳)カエターノが東京公演の最終日のアンコールで、一回だけ歌った「オダーラ」、今年の僕の気持そのものなの

7/16の戯れる会はモアさんをお招きして、JAZZのオリジナル盤をきかせていただく予定だ

それで、参加者から「ガラード301を貸してあげますよ」という申し出があり、せっかくのオリジナル盤をきくなら、ベストな状態が望ましいと考え、有り難く好意に甘えることにした

最初は今ひとつの音だったが、いくつか組み合わせを考えて約30分、このガラード301+FR64sは、Jazzやロック、Popsの再生なら過去最高の状態だと思う

状態の良いガラードだし、FRのアームもなかなか良い状態に整備されていた。多分、前の前の持ち主が使っていた時より良い状態なんじゃないかな? ねえ、富田さん

TA-DA7000ESがきて約10日が経った。その間、スピーカーに接続していない時もずっと通電し、しかもボリュームは0db付近とか最大(+23db)にしていたので、エージングは進んだようだ。以前より音のピントが合ってきた。ただ、AVアンプはプロジェクターの近く、B&Oのラック上に置いてあるので、ソースはTVの音ぐらいしかない、それで、今日は暗室からディスクマンを持ってきてきいてみている。TA-DA7000ESの音は滑らかな音なので、一般的AVシステム多用されている小型スピーカーには丁度良いかも知れない。僕のKEFと組み合わせた場合は、癒し系と言えないこともなくて、僕は元々何かをやりながら音楽をきいていることが多いので、「これでもいいか」と思ってしまう。本当は何か適当なユニバーサルプレーヤーが欲しいところだ。

昨日、これを手に入れた。このサウンドトラックのSACDがあるなんて知らなかった。ずぶ濡れボーイズだっけ? ポマード命のジョージ・クルーニー。この映画は去年カゲトラさんが貸してくれた沢山のDVDの中にあった。

だけど、DVD/SACDプレーヤーの9000ESは知人のお宅へ嫁いでしまったので、今は手元にない。なんとか、TA-DA7000ESでこのソフトをきいてみたいと色々考えた末、13mのピンケーブルを使って、SCD-XA777ESからSACD2chの出力をTA-DA7000ESに入れることにした。なかなか良いし、これならディスクマンは不要だ。ソニーのSACDプレーヤーには、アナログ出力が二系統(マルチと2ch)、それにデジタル出力が一系統あるのでこんなこともできる。もしTA-DA7000ESの近くに適当なユニバーサルプレーヤーがあれば、この長いピンケーブルを逆方向に使って、TA-DA7000ESのプリアウトからサブウーハーを鳴らすことも可能だ。 2005.7.15

あれこれ、使えそうな新機能がついているのはわかっているので、遅ればせながらというほどでもないけどPhotoshopCS2を入れた。新機能を説明するCDを見たり、キーボードショートカットをカスタマイズしたりで半日かかってしまう。CSまでは「コマンド+’」でパスから選択範囲を作成だったのだが、これがなくなっていた。ヒマを見て、PowerBookに入れたCS2も同様にカスタマイズしておかなければならない。

さて、今日は戯れる会の例会だから、片づけて掃除をしなくてはならない。

「まいったなあ」 おそらくこれが、今日モアさんにきかせていただいたJazzのオリジナル盤を体験した全員の感想だろう。個人的にお願いして、僕一人で体験することも可能だったが、それではあまりに寂しい話だ。素晴らしいものは、出来る限り沢山の人にきいてもらいたい。モアさんには、あらためてお礼申し上げます。

僕はどうもオーディオの世界でいうオフ会というのが好きになれないでいる。いや、みんなで集まってオーディオやソフトを楽しむことが悪いなんてことはないから、正確に書くと、「誰もが参加できるわけではない、個人的集まりの報告を毎回掲示板ですること」を好んでいないのだと思う。個人的に集まるのはいいけど、そこに参加する機会が誰にでもあるわけじゃないのなら、公にするのはどうなのかなあといつも複雑な気分になる。戯れる会は有料だけど、会員には平等に例会のお知らせを出していて、参加は先着順なのだ。

コンサートと違って、家庭でやってるオーディオって何百人もは入れないから、オフ会って結局呼ばれる人と呼ばれない人が出てきてしまう。そんなのは当然だし、誰を招待しようと主催者の自由だと言われれば、それも正しいと思う。確かに僕も好きな人と集まって音楽をきくのは大好きだ。でも、どうにかして入口を確保してあげたいとも思う。それで「StudioK'sで音と戯れる会」をつくった。

若い人たちや、キャリアの浅い人たちがどう集まって、どう報告しようとそれはかまわないのだけれど、「僕と同年齢ぐらい、同程度のキャリアを持つ人たち」には、このあたりのことを考えてみてくれたらいいのになというお願いでしょうかね。 2005.7.16

モアさんがスタジオK'sに持ってきてくれたJazzのオリジナル盤は、ガラード301+FR64sで再生した。カートリッジはオルトフォンのCG25DとベンツマイクロのL0.4を使い、マランツ7のフォノイコライザーを使った。ZYXのフォノイコライザーも良いが、マランツ7のフォノイコライザーも良いのだ。事前に両方を試した結果、ガラード組にはマランツ7内蔵の方が良かったので、こちらを採用した。マランツ7とZYXのフォノイコライザーがあると、アナログは4系統から選ぶことが出来る。

昨日は、LPを片面づつ、二枚かけ終わったところで、あまりの濃密さと表現の強さに僕は思わず「ちょっとタイム」を申請したほどだった。凄すぎて身体がもたない。二時間はアッと言う間に過ぎ、これは美味しいエスプレッソを飲んでとても満足し、しばらくコーヒーを飲まずにいられるような感じで、連休中はアンプのスイッチを入れなくてもいいとさえ思っている。 2005.7.17

そして、やはりガラードが欲しい。

このサイトを始めて6年、アナログプレーヤーの結論を書こう。プレーヤーは三台欲しい。1)TD124 2)ガラード301か401 3)ベルトドライブの(DDでもいいけど)、SNの高いプレーヤー。

とても高価なCDシステムを買うことを思えば、この三台全部を手に入れたとしてもそう大した金額にはならない。いっぺんに三種類揃える必要などなく、どれからでもいいから1台づつ楽しみ、ソフトを充実させ、CDも含めたシステム全体を整えながらやっていけば良い。それだけで、普通は10年ぐらい楽しめるはずだ。そして何より大切なのは人間関係だろう。今回のことも今までのこともずっとそうだけど、一人じゃ何も出来ない。 2005.7.18

7/16の余韻が残っていて、あれからマランツ7のスイッチを入れずにいる。暑いし、今日一日程度、ソニーのAVアンプできこうかと思う。そうね、ジェイク・シマブクロでいこう。

戯れる会に特別ゲストをお招きする計画は他にもあって、今回のJazz、秋には現代音楽、来年にはバロックでいこうかと思っている。もし来年も戯れる会が存在すれば、この催しは来年も続けたいし、再来年もやれたら良いと考えている。 2005.7.19

この三日間きいていて感じたのだが、ソニーのAVアンプは徐々に音が良くなってきている。そして、いつもいる場所から手の届くところにボリュームがあるので、とても使いやすい。そういう利便性を越えて良い音を、音楽を楽しみたいと思うときはマランツのスイッチを入れることにしよう。

で、ソニーのAVアンプではSACDの2chもきいたりするのだが、こんな感じで、やはりもう少しソフトが増えて欲しい気がする

ガラード401がきた

世の中に色々なレコードプレーヤーが存在する中で、トーレンスのTD124とガラードの301&401は特別な音がする

ガラードやTD124は、どう完璧に整備しても、SNという点でベルトドライブやDDに劣る、だけどSNということを言えば、ベルトにしろDDにしろCDには劣るわけで、SNを求める人にはCDとベルトドライブまたはDDがおすすめだ

僕が今まで見たガラード401の中でもっともきれいなものかも知れない

TD124と違ってアームボード一体型ではないから、さあ、どうやってセットしようかなと考え中、

アームはオーディオクラフトを中心に使うつもり、もし二本つけるなら、相変わらずのマイクロMA505sということになる 2005.7.20

ガラード401から音を出すには、木の板に穴を空けなければならないので、どうしたもんかなと思う。僕のスタジオには沢山の工具があるけど、糸ノコ、ジグソー、まわしびき、このあたりはない。ルーターならあるが、音が大きいのとオガクズが舞うので、室内では使う気がしない。

モアさんのサイトを見ていたら、7/16の戯れる会に対するモアさんの感想が掲載されていた。参加者にも喜んでもらえたみたいだし、ゲストのモアさんにもこんな感想をいただけて、あの企画をやって良かったと思う。会員の中にはオリジナル盤が欲しくなった人も沢山いるようだ。僕もたしかに「このソフトがあったら恐い物なしだ」と思った。ただ、僕の場合はオリジナル盤を買いに走るということはないかな。オーディオにしろソフトにしろ、一朝一夕にはいかないことなのだ。 2005.7.21

ああ、たまにはバイクに乗りたいなあ。でもapriliaは遠慮しておきます。apriliaに一番近いオーディオ機器って何だろう? EMMかなあ

毎日迷惑メールが100通ぐらいきて、サーバーが満杯になり、メールが届かなくなってしまったらしい。それで、このサイトにあるメールアドレスのリンクをやめてすべて画像に置き換えた

本日の創作料理 KissデジタルNとTS-E90mm f5.6 ストロボ使用

豚肉 きゅうり 茗荷 余っていたオクラと焼き竹輪 そうめん 自家製めんつゆ ゴマ油 酢 塩

僕としても、やってきたガラード401の音がどの程度なものか、さっさと試してみたいのだが、板に穴を空けられないために、今のところひとりでひたすら回っている。音を出せるのは来週かな。

どうも、あれからマランツとSDサウンドのスイッチを入れる気がしなくて、今日はマニュアルを見ながらソニーのAVアンプの設定をやっている。

テストトーンを出してみるとどうもヘンだ。それで、よく調べてみると(25分かかった)、サラウンドバック右チャンネルの音が出ない。あ〜あ、もはや修理かよ、困ったね。重たいし、箱はないし、どうしたもんだか。出張修理ってのはあるんだろうか。7.1chのでリアの出力をパラって出せばいいんだろうけど、まあとにかく故障しているのは良くないから修理に出すしかなさそうだ。

と、思いつつ良く良く設定を一つづつ調べていったら、サラウンドバックの設定がシングルになっているのだった。もちろん設定した覚えはないので、何かの拍子にそんな設定にしてしまったらしい。失礼しました > ソニー様。 2005.7.22

こわい揺れ方の地震だった。フローティングのオーディオラックの中で、機器が揺れていた。

ガラード401が稼働したら、一番にかけるLPは決まっている。Tuck&PattiのTears of joyからTime after timeをききたいと思っている。シンディ・ローパーのヒット曲なので、カラオケにもあった。

琴欧州VS高見盛 大画面とリアルな音 10年ぶりぐらいで大相撲を楽しいと思った。朝青龍&琴欧州時代が来るのかな?

なんてことを考えながら、衛星放送でハイロウズを見ながらPhotoshopCS2を使う。レンズ補正とワープの組み合わせは大いに役立つ。ヒロト、足細いが相変わらずよく跳ねる。 2005.7.23

かなりきれいなガラード401だけど、一応スピンドルを外してみた。下に敷いてあるウエスがほとん汚れない状態で、僕の401は新品に近いのではないかと思っている

今日の午後は渋谷パルコでドイツのマウス君の展覧会を見る

いろんなことに興味があって、チーズやハムには興味がなく、自分で問題解決するところが気に入ってまうす。一番のおすすめはビーズ入りのぬいぐるみ(これをもらったので知った)

渋谷に行ったので、HANDSに寄ってガラードのスピンドル用オイルを購入した。スタジオに戻り、注油して組み立てると、元々スムーズだったが、さらにスムーズになったようで、回転が速くなっていた。あとは、板に穴を空けて401本体とアームを取り付ければ音をきく事が出来る。あの、力感に溢れたパリッとした感じがきけるのかと思うと、、、楽しみだなあ。 2005.7.24

さあ、再起動。

今日中にやりたいこと、1)ガラード401にアームを仮セットして音を出してみる。2)ZYXのフォノイコライザーを巡回に出す 以上二点だ。

見た目のバランスを確かめているところ

方針さえ決まれば1時間もかからず 用意してあったTime after time。これは川崎さんがアメリカで買ってくれたものだ

カートリッジはシュアーのV15 IIIだけど、音はいい感じで、熱くぶ厚い音がする

たたみかけるように展開する「あなたが迷ってしまってもきっと私のことを見つけられる。あなたが倒れたらわたしがつかまえていてあげる」というサビの部分は最高ですね

まあ、ガラードは紙のパネルを使った仮セットなので、音量を上げてゆくと、良い面とイマイチの面が出てくる。でも、この段階で細かいことを気にしてもしょうがない。あとは明日のお楽しみってやつだ。今日はZYXのフォノイコライザーを巡回に出すので、こちらを真剣に楽しむことにしてこんなソフトをかけ、どれも最高だった。

そしてZYXのフォノイコライザーは最短で18週間の旅に出た。北海道にも行くし、九州にも行く。定価35万の、まだほとんど誰もきいたことのない製品を、誰にも気兼ねなく(ショップから借りると、時々は義理で買ったりもするわけで)試聴できるのだから、我ながら良いシステムだと思う。 2005.7.25

ZYXのフォノイコライザーがなくなってしまったので、マランツ7できくとトーレンスの音はちょっと厳しい感じになる。それで、左側のトーレンスにはダイナベクターのカートリッジを装着した。ガラードはオーディオクラフトの3000MC固定で、カートリッジはベンツマイクロのL0.4中心でいこうと思っている。

僕はガラード401をキャビネットレスやフローティングで使うつもりはない。ガラードの強力なトルクとその反作用の影響を無いことにするために、どのような重さが必要かはわからないが、しっかりした支えと言うか「枠」を作ろうと思っている。もちろんそれは必要最低限の簡単なものだ。

せめてメモリが2GBほど積めて、もう少し高性能なグラフィックカードが入っているMac miniが出てくれれば、Cubeをやめてもいいんだけど、新しいMac miniはどうかな? と思ったけど、やっぱり少々もの足らない。Mac miniはiBookから液晶とキーボードを外してDVI端子をつけた物だと思うが、同様にPowerBookの液晶とキーボードを外したデスクトップ機が欲しい。Power miniですかね。

ガラード401の枠を製作して疲れた。音は紙の仮セットよりかなり良いので満足。でももう当分木工はやりたくない。 2005.7.26

これは、まだ未完成状態、見た目をもう少し良くして完成予定だけど、音は今とさほど変わらないと思う

アピトンは高密度で硬い、そして満足な工具がない中でやっているので、筋肉痛だ。あまりの大変さに途中アホらしくなり、「なんでこんなことをやっているのだろう」とも思うわけだが、満足できる音のためだから仕方がない

僕にとってオーディオは遊びなのか仕事なのか? そのどちらをも越えているような気がする 2005.7.27

TD124とガラード401でほとんど不満はない。この状態で、適当なベルトドライブプレーヤーを比較試聴したい気もするが、それは今の状態を楽しみ尽くした後の課題にしよう。

このところCDもけっこう買っているし、映画もみたいし、楽しいことだらけだ。

「映像用の機器は5年間買い換えたくない」そんな考えで、プロジェクター、BSチューナー、AVアンプ、などを選んだ。そして、今日I.ODATAのHDDレコーダーRec-POT HVR-HD250Mが届いた。250GBのハードディスクでハイビジョンを約20時間強録画可能なので、この範囲内で消しながら見る。何度も何度も繰り返し鑑賞したい映像がたまりすぎて250GBが満杯になるのか、ならないのか、それはわからない。たまりすぎて困ったなと思う頃に次世代ディスクが普及していてくれればと思う。

右側のアンプと比較してもらえばわかると思うが、やってきたHDDレコーダーは特に大きい物ではない。薄い弁当箱ぐらいだろうか。そういうわけで、またまたマニュアルを読む羽目になる。BSチューナーのソニーDST-TX1とはiLinkで連動していて、操作はTX-1のリモコンで行う。番組の予約や削除はとても簡単だった。ソニーのHDDレコーダーは色がグリーンで、「なんじゃらほい」という感じで対象外。TX-1とつないで使うことが前提なら統一した色とカタチにするべきだろう。

こうしてみると、映像を始めて一年四ヶ月、けっこうなところまできているような気がする。画質に関する不満はほとんどなく、DVDはそれほど画質が良くないので、高級ユニバーサルプレーヤーを欲しいとは思わない。試してはいないが、DVDにはPowerMacG5のDVI出力と、光デジタル端子を使えばOKかも知れない。

長い間、映画には興味がなかったが、この一年間で150本以上の映画(音楽ものも含む)をみているし、多分今後はこのペースで進んでゆくように思う。Dejavuはオーディオ&ヴィジュアルの掲示板だったそうだが、このところずっとオーディオの話題ばかりになっていて、僕のサイトはオーディオ専門で出発したのに、去年から映像が加わっていて、なんだか不思議な感じがする。 2005.7.28

昨日と今日はあれこれ忙しくて、ゆっくりオーディオのことがやれない。ガラードが動き始めたので、エミネントのモノラルカートリッジも試聴したいのだが、まだきけずにいる。二〜三日中にはやってみるつもり。 2005.7.30

暑いと、ストイックな音楽をきく気がなくなる。やはりこういう時はブラジル音楽で、中原仁さんのおすすめセウ・ジョルジのCDがやっと届いたのできいてみている。けっこう強力。

そろそろSACDマルチをききたいのだが、例のダウンミックス装置がないのでSACDマルチはやる気が起きない。8月の例会で改良版はやってくるのだろうか?

数年前までは、オーディオ機器に対してものすごい幻想をいだいていたと思うが、今は薄れた。カメラには最初からあまり幻想を持っていない方だと思うけど、あれこれ使って結局デジタルカメラだけを使うようになった。レンズに対しては昔からまるで興味がないと言っても過言ではなく、レンズに夢中になれる人がうらやましいぐらいだ。

今はキヤノンのEF-S60mmマクロを欲しいぐらいかな。ずっとEF100mmマクロ(最初期型のUSMじゃないやつ)を愛用していて、仕事は17-40mmズームと100mmマクロで出かける事が多い。最近オートフォーカスを多用するようになったので(APSサイズはファインダーが小さいから)、オートフォーカスのまま手動でピントを合わせ直したい場面があり、USMタイプのマクロがいいなと思っている。でも100mmはあるので、それなら60mmの方が小型軽量で良いかなと考えている。ま、そういう理由だから画質云々ではない。

今日は第二期のデジタルピクニック初日。会員募集中ですが、ある最低条件を満たしている、あるいは満たしてくれる人に限ります。

一昨日、だましだましG4Cubeを使うことが突然イヤになり、G5を買った。現行のG5 2GHzデュアル、HDDは160GB、メモリ2.5GB、Bluetooth内蔵でキーボードはワイヤレス、GPUはRadeon9650 VRAM256MBで30インチモニタに対応のもの。心配したファンノイズは予想より静かだった。HDDを流体軸受けのタイプに交換すればさらに静かになりそう。

今日でStudioK'sは満8年、9年目に入ったのだが、最初の4年間はPowerMac7600+G3カードとMT300だった。そしてこの4年間はG4Cubeを使ってきた。本当に4年間満足して毎日平均12時間以上も使えるコンピューターってなかなかなくて、Cubeは最高の相棒だった。反応が遅くて誤操作をまねくほどの低スペックは困るが、G4/800Mhzってイヤになるほど遅いってわけではない。例えばCubeでPhotoshopを立ち上げるのは約15秒で、G5だと5秒ぐらいなのだが、この程度は待てる範囲内だった。

MacからのDVDの画質がかなり良いのはCubeで確認済みだったが、5.1chの音声はG5の光デジタル出力をソニーのAVアンプに入れると簡単にサラウンドOK(もちろんDTSも)になった。デジタル音声入出力、アナログ音声入出力端子が付いているので、例えばLPの音源をMacに取り込んでaiffやMP3にすることも簡単に出来る。

WOWOWで「モロ・ノ・ブラジル」をやっていたので、録画して見た。シティ・オブ・ゴッドに出演していたセウ・ジョルジも出てくる。ブラジル音楽が好きで、より良く理解したい人にはおすすめの映画です。WOWOWではもう一回放映するが、DVDもあるので興味のある方は是非見て欲しい。今度、戯れる会で中原仁さんに講演をお願いしてみようか? 断られたとしてもダメ元ってやつです。 2005.7.31

StudioK'sは8年前の今日8/1にスタートした。だから今日はStudioK'sの誕生日だ。8/13の昼間は戯れる会の例会で、夜はパーティにしようと思っている。オーディオ関係の方々は示し合わせてつるんで来たいようなので、今年は8/13の夜に集まってもらうことにした。ベルギービール ヒューガルテン 白 生を注文した。

昨日のデジタルピクニックで一番興味深かったのは、キヤノンの純正紙「スーパーフォトペーパー シルキー」と「プロフェッショナルフォトペーパー光沢」による発色の違いだった。そして、測色機を使ってプロファイルを作ると見事に色が一致したことだ。

その結果「紙ごとにプロファイルが必要なのか?」などと不満そうに言われるのは僕にとって心外の極みだ。ちゃんとした色になって、それを喜べないとしたら不幸だ。カラーポジなんか同じフィルムでもエマルジョンが違えば色が違うのは当たり前で、良いフィルムを見つけたら何ヶ月分も買いだめしたものだ。それに比べれば純正紙のロットによる変化は微々たるものだろう。写真を始めてからこれまでずっと、ラボに出したカラープリントの上がりを見て何度ガッカリしたことだろう。望み通りの色調が得られること、そのためのノウハウと装置が確保されていることはすごいことで、オーディオでは不確定な要素が多すぎてはこうはいかない。 2005.8.1

暑くて音楽をきく気になれない。8月は一年でもっともオーディオ的じゃない月だ。今日はロケで一日いないので、また明日。 2005.8.2

まあ、そういうわけで、今日はMac&iTunesで音楽をかけている。僕は日頃スピーカーとの距離を多くとって、ややクールにきいているのだが、こう暑いとクールさも保てず、それならいっそのこととSoundSticksで近接聴取も良い。ボーカルもので、目の前に歌手が現れるのを楽しむ。

Appleから出た新しいマウス、Mighty Mouseはどうかな? もう少し待っているとBluetooth Mighty Mouseがでるのだろうか?

LC630の時代から僕はアスキー配列のキーボードを愛用してきたのだが、G5の導入と共に、僕は初めてAppleキーボード(US)を使うことになった。PowerBookはせいぜいUSキーボードしか選べないわけで、それならば統一してみようと思ったわけだ。Appleキーボードの良いところは、1)タッチは今ひとつだが、とにかく音が静か 2)両方向にdeleteできる 3)このページのように長い巻紙状態のページを見る際、endキーを押して一気に飛び、pageupで戻ると楽だ 4)キーボードでスピーカー音量の調整可能(ミュートキーもある)、そして、一番驚いたのは、shiftとかControlとかcaps lockとかの機能キーをカスタマイズして入れ替えることが出来ること。僕はControlキーとcaps lockキーを入れ替えて使っている。(Controlキーを押せば、ちゃんとcaps lockキーの大文字表示が点灯する)

アスキー配列の絶対的良さはreturnキーが大きいことだろう。僕はreturnキーの上にある¥がでてくるキーをカスタマイズして、リターンキーに変更することは出来ないのだろうかなどと考えている。キーボードやマウスは、直接手で触って操作するので好みは人それぞれで、しかも時に激しい。

暑くて、やる気が今ひとつなのだが、今日はこれから、ガラード401がやってきてアームを取り外してしまったTD124にDeccaのアームを取り付けて、久しぶりにDeccaのカートリッジを楽しもうかと思っている。 2005.8.3

今日にもiTunesで音楽配信開始とか、特定の曲だけ欲しいなんてこともよくあるし、物が増えないし、楽しみだ。アクセスしてみたが、日本のITMSはまだみたい。まあ、そのうち始まるだろう。

コンピュータやiPodで音楽を楽しむこととは別に、楽しく深いオーディオの世界があり、数日間はDeccaの世界を楽しむことにした。

LPの音はCDより断然×10倍ハイスピードだと思うが、Deccaのカートリッジは中でもさらにハイスピードで、ガラード401+ベンツマイクロL0.4できくTuck&PattyよりもDeccaの方がダイナミックだったりして「ドヒャー」っと驚く実に魅力的なサウンドだけど、ややソフトを選ぶ傾向があるし、少々ハムも出るので、決してオールマイティではないから、アナログ初心者とか1台ですべてをまかないたい人にはお勧めではない。だけど結局オーディオ機器に万能なものなどなく、これでしか得られない世界のために、僕はDeccaのカートリッジとアームを一組いつでもきけるようにしている。

今度の8周年パーティで深夜映写するのも良いかななんて思って、WOWOWでやっていたサーフィンの映画「「ステップ・イントゥ・リキッド」を録画した。 2005.8.4

ベルギービール ヒューガルテン 白 生 今年は40リットル注文した。これが無くなったらビールはおしまい。8/13の午後は戯れる会だけど、夜のパーティは会員制でも会費制でもありませんので、どうぞ遊びに来て飲んで下さい。

昨日の夜、iTMSから記念に何曲かダウンロードしてみた。

昨日の午後はスタジオで何点か撮影をした後、コーヒー好きのshuks氏を案内して、かねてから約束していた入谷の「北山珈琲店」へ行った。濃くて深くて、ピュアオーディオのそのまたエキスみたいなコーヒーだから、エスプレッソトリプルぐらい強力で、一杯飲むと、もうその日はコーヒーを飲まなくて済む。満足感が高いというか、体が受け付けないというか、、、。

僕はこの店を二十歳過ぎから知っていて、時々行っていた。もちろん凝り性のマスターではあったが、「ウエスタン北山珈琲店」も最初からあんな店だったわけではなく(今は30分限定だからね、気持は充分わかるけど)、30年の歳月を経て今のようになった。こちらはこちらで、最初に行った頃はHONDAのSL250Sというバイクに乗っていて、「お客の誰かが言ってたけど、一部にファンがいるバイクなんだって?」「そうですね」みたいなやりとりが初めての会話で、それからkawasakiのZ650になって、その後は自動車で行くようになり、今はクルマもバイクもなく、年に一回か二回、徒歩で行くようになった。乗り物だけ見てもこうだから、マスターも奥さんも僕も30年トシを取った。店のトーレンスTD125とマッキントッシュのアンプはまだ健在で、僕の方はもっと古いTD124やガラード、マランツ7で音楽を楽しむようになった。一方ではネットで音楽を購入し、一方では古いオーディオ機器を愛用しているわけで、若い頃は想像もしなかったことが起きるものだ。

今日、再びiTMSを見たら、何と昨日僕がダウンロードした曲がダウンロードベスト10に入っているではないか。「ゲゲゲ、私の好みもけっこうメジャーじゃん」と驚いた。 2005.8.5

先日、AB誌の取材で評論家の篠田寛一氏のお宅へ行った。トーレンスのプレーヤーがあり、オーディオクラフトのロングアームがついていたので「OILはお使いですか?」と質問すると「オイルダンプのアームなのだからOILを入れて調整するのが当然でしょう」という答えが返ってきた。言われてみれば確かにその通りだ。やってみもせずに「OILなしで使用」もないよなと考えて、僕は自分のAC3000シルバーにOILを入れてみることにした。あまりに音がひどい方向に変化したらそれはその時のこと、背中に桜吹雪や唐獅子を入れるわけじゃなし、どうしても気に入らなければOILを抜けば良いのだから。

テレビを見ていたら、Cocco+くるりが出ていた、くるりの岸田君はなかなかいい人みたいだったから今度一曲ぐらいくるりの歌も覚えようかな。

今日は猛暑の中、ロケで遠出した。結局三軒のお宅へ行き、それぞれの音をきいた。みんながんばっている。疲れてスタジオに戻り、もう冷たいものは飲む気が起きず、ホットコーヒーを淹れている。そろそろ次の日になってしまう時刻で、自転車に乗って家に帰らなければならないのだが、一曲だけ自分の装置で音楽をききたい。さて、それならば何をきこうか? 2005.8.6

MacをG5にしたので、色々な機器が余った。CD-RドライブやDVDの音をUSB接続で取り出す装置、キーボードが二つ、そしてもちろんCube本体も、そんな関係で、スタジオ内が片づかない日が続いていたが、それも何とか一段落という感じだ。でも、週末はパーティだから、もう一踏ん張りしなければならない。

8/13の戯れる会では、大坂の御田さん製作のダウンミックスアンプでSACDマルチをきく予定だ。リアのスピーカー二組はソニーのAVアンプでドライブするつもりだが、このアンプで(使うのはリアのみ)SACDマルチを再生するのは今回が初めなので、とても楽しみにしている。SACDマルチの再生という観点から言うと MULTI CH IN この入力経路がついているから、そしてシルバーパネルだったから、僕はリアスピーカー用のアンプをソニーのTA-DA7000ESにしたのだと思う。8/13にSACDマルチの再生が納得できるものになれば、SACD用及び映像用リアのスピーカーとアンプは当分固定になる。

今日から、写真の処理をやりながら原稿書きだ。頭の中では完成しているのだが、文字にする作業は写真撮影とは比較にならないぐらい効率が悪い。MacでJEDITを開きつつ、時々マランツ7の前へ行って、流しの前でコーヒーをいれて、を何十回か繰り返すことになる。オーディオクラフトのアームにOILをいれたので、その効果も確かめたい。粘度の高いOILだから、入れたばかりは落ち着かないと思うけど、もうOKだろう。 2005.8.8

昨日の夕方から、インターネットがつながらなくなって、その原因究明のために何時間もかかり、疲れている。色々な手段を使って接続はしているものの、まともな状態ではない。ライブドアの無線LANサービスが始まったら、月額500円だということだし、そちらに乗り換えようかなあ。

OILを入れたオーディオクラフトのアーム、確かに音は違うと思う。でも、OIL入りも悪くないので当分このまま使う予定だ。

オーディオクラフトのアームはダンプ量を変化させると、アームの高さがかなり変化するので、マジメにやると調整はけっこう面倒だ。まあ、その面倒さがアナログ再生の楽しみでもあるから仕方がない。左側のTD124はダイナベクターで、右側のプレーヤーのメインアームはオーディオクラフトのアームにすると決めたので、とにかくこのまま微調整をくりかえすつもりだ。プレーヤーの置き方も変えてみようかと思っている。

とりあえず、アームについていた標準的粘度のオイルを規定量入れて、一番緩めて試聴し、一番締めてきき、そして今はその中間で試してみている。 2005.8.9

誰か偉い人や、音のことをよくわかった人がききに来るとしよう。ある一定のセンスやバランス感覚を持っていれば、そしてソフトの力も借りてベストを尽くせば、何とかその場を切り抜けて、最低線の納得はしてもらえることだろう。でも、瞬間を演出するのとは別の問題として、やっぱりオーディオは持久戦だと思う。

小手先のテクニック、アクセサリーやイコライザー、音質改善装置やグッズ、考えつくことを試すのは良いことさ。何でもやってみればいい。効果が認められるのなら、その期間は使えばいい。だけど、結局のところオーディオは持久戦だ。音楽に対する興味、再生装置に対する幅広い興味とあくなき追求、そしてセンスを磨くこと、これしかない。他人の音をきかせてもらい、信頼できる人には自分の音をきいてもらおう。そしてその結果、限りなくシンプルでストレートな装置にたどりつくことが出来るのなら、僕はその状態を美しいと思う。 2005.8.10

クワドラの穴あきラックは、てっぺんにガラードを乗せるにはあまりにグラグラするので、最上部を外してガラード401をセットした。その際、ベランダに紙を敷いて、少しづつひっくり返したり向きを変え、12回ぐらいに分けてつや消しの黒を塗った。

ガラード401もここまで来るにはけっこう苦労した。この段階で、再び「Time aftaer time」をきいてみると、なかなか良い感じだった。SNはTD124より良いぐらいだし、力強くそして厚みが感じられるので、とりあえずOKかな。せめてこのぐらいのセッティングにしてあげないことには、OILのありなしやどの程度のダンプ量が適切かなどの(違いは出るだろうけど)判断はできない。

WOWOWでザ・バンドの「ラスト・ワルツ」をやっていたので録画して見た。この映画は友人が大好きで、昔僕も見たことがある。バンド名が[ザ・バンド]だから、すごい名前だと思うけど、確かに何でも来いの懐の深さを持つバンドで、そして、古典的な大らかさと言うか、牧歌的な雰囲気があるところに魅力を感じる。やはりこんなバンドは最初で最後なんだろう。

ニール・ヤングもジョニ・ミッチェルも若い、クラプトンもディランも若い。マディ・ウオーターズにDr.ジョンだからね。そして最後は「アイ・シャル・ビー・リリースト」。ボブ・ディランの「ライク・ア・ローリングストーン」が時代を変えた名曲の一位だそうで、まあ、それもわかるけど、僕は「アイ・シャル・ビー・リリースト」だな。邦題は「男らしいってわかるかい」 臆病者やピエロのことさ と確か「プカプカ」のディランII が歌っていたけど、今はやはり忌野清志郎によるカバーでしょうかね。 DVDがあまりに安い!ので思わずリンク

さて、原稿書きも行き詰まってきたので、家庭料理の準備だな。 2005.8.11

明日の午後は戯れる会だ。このところプリアンプのマランツ7はかなり安定している。安定しているとちょっと気になって、接点を掃除したり、置き方を変えたりもしたくなる。そして、それをやって今までさんざん墓穴を掘ってきた。コンピュータもそうで、安定して動作していることは有り難いことだから、「もっと便利になるのでは?」などとは考えず、なるべくいじらないでおくことが肝心だ。やるなら、戯れる会が終わってからにしよう。 2005.8.12

そして今日の午後は戯れる会、朝、スタジオに来て食べる物の準備をし終わると10時半だった。食料や食器の準備はあともう1時間ほどかかりそうだけど、とにかく先にやらなければならない準備が一段落したので、やっとコーヒーを飲むことができてこれを書いている。午後は11人で戯れる会の例会、そして夜は一体何人になるのだろう? オーディオ度がものすごく濃い数時間になりそう。 2005.8.13

朝起きると、筋肉痛だった。スポーツの筋肉痛とは違う、体験したことのないタイプの筋肉痛だ。よくわからないのだが、午前中から夜中までずっと、あれこれ自分の体をコントロールし続けたことによるものらしい。

全部で20人のオーディオマニアが集まって、音楽やオーディオ、そしてキャバクラの話をしている図は、体験した人しかわからないだろう。来年も同じことができるかどうかは、わからないというか、自信がない。

昨日の戯れる会での収穫は、BECK ベック・ハンセンのSACD「Sea Change」のマルチだった。ずっと2chできいていたけれど、御田さんのダウンミックスアンプv.3.0を使ってマルチをきいたら、もう2chできく気がしなくなった。このおもしろさはビヨークと同等だ。 2005.8.14

僕が買ったガラード401は、幸運なことにとても静かなので、左側にTD124、右側にガラード401の二台体制でいくことにした。それで、TD124は1台余った。この124を予備にとっておくかどうか、ガラード401が届いてからずっと考えていたが、結局手放すことにした。

昨日の戯れる会の例会に参加し、みんなの前でポイントを説明をしながら整備してくれたTD124のスペシャリストMayWind氏は、「こんなに良いTD124を売ってしまうのか、もったいない、こんなにきれいなスピンドルだけで今や5万円ですよ」と言う。それは僕も知っているけど、まあ、しょうがないんだ。使われる機会がない方がよほどもったいない。

さあ、きょうはスタジオ内を元に戻さなければならない。何から手をつけようか?

昨日の午前中、まだ誰もいない状態で、スタジオ内を真っ暗にし、一番良い場所に椅子を置き、BeckのSACDを最初から最後まで通してきいた。なるほど、すごい。フロントスピーカーからの音とリア(サイド)スピーカーの音がものすごくよくつながって。マルチの音作りをわかっているなあと思う。

既製品のケースなので少々大きくなってしまったが、マランツ7の上にあるのが、御田さん設計製作の管球ダウンミックスアンプだ。高音質なSACDマルチを、高音質のままセンタースピーカーレスの4chで楽しむにはこの装置が必要で、ケーブルも二組余分に必要になる。なんでこんなことになってしまうのかと、色々不満はあるが、現状ではこの方法しかない。

ここのところは微妙で、良いソフトが沢山ありさえすればケーブル二組も多少の大きさも「問題なし」となり、楽しめるソフトがあまりに少ないと、不満が沸いてくることになる。

そして、ちょっとヘンな現象だと思うのだが、このところ発売されるSACDプレーヤーはマルチを無視した2ch専用タイプが多く、新しく出るSACDソフトはマルチチャンネルありが多い。 2005.8.15

世の中はお盆休みなので、町が静かだ。今日は一日好きな音楽をききながら、遅れている原稿を書き、スタジオ内を整理する。

長く大きく揺れる地震がきたので、多分震源は遠いなと思いながら、スクリーンを下ろしプロジェクターのスイッチを入れて、地震情報を得た。MacはTVを見ることが出来ないので、FireWire接続のTVキャプチャを買って、TVチューナーをつなげておけば良いのかな。FireWire接続のTVキャプチャが地上デジタル対応チューナーになったら考えても良いのかも。

ちょっとした問題があって、僕はG5を別の個体に交換してもらった。中身は同じ2GHzのデュアル、HDDとグラフィックカードは今まで使っていたG5から取り外して付け替えてもらった。新しい個体を使い始めて一日半、どう考えても新しくきたG5の方が静かだし、ちょっと速い気がする(これは自信ない)。G5も最初期型はもっとうるさかったという話もあるから、同じタイプでも仕様変更がなされているのかも知れない。単に温度センサーが鈍感なだけかな。長い間G4Cubeを使ってきた僕が「この新しい方のG5なら耐えられる」と思うのだから、まあまあ静かかも知れない。理由はまったくわからないけど、とにかく耳障りなファンノイズが少ないのはよいことだ。そして、さすがに大きいだけあって、端子なんか余ってるぐらいで、 2005.8.16

TA-DA7000ESでリアのスピーカー、ウイーンアコースティックV1を二組駆動してのSACDマルチを初めて体験した。もちろんOKだけど、もし9000ESだとどうなるんだろう? なんてまたまた欲の深いことも考えてしまう。その中間のTA-DA8000ESは出ないのかなあ。出ないんでしょうね。

9月の第一金土日は裏磐梯 小野川湖でキャンプだ。もう、10数年毎年行っている。カヌーにも乗りたいし自転車にも乗りたいしモーターバイクにも最高の場所です。まずモーターバイクで檜原湖を一周し、戻ってきて次は自転車に乗り、逆回りで檜原湖を一周する。そして、夜はカヌーで流れ星を見ながら一時間ほど水上散歩をする。料理は焼き秋刀魚とか、手巻き寿司とか餃子で、カレーやバーベキューは絶対にやらず、帰りは須賀川のオーディオ好きな手打ち蕎麦屋さんに寄る。でも、これらを全て満たすにはハイエースのロングが必要かもしれない。

そういうわけで、今年は自転車も持ってはいけず(つまらないなあ)、天栄村に預かってもらっているPouchという名前の旧東ドイツ製のシーラカンスみたいなフォールディングカヤックをクルマの屋根に積み、食料の買い出しをして、キャンプ場についたらせっせと料理をやり、ちょろっとカヌーに乗り、あとはフリスビーとスロージョグ程度でおしまいだと思う。

あの、何年か前、一番よく自転車に乗っていた頃、誰かが僕の代わりに食料買い出しや荷物運びをしてくれたら、一度は白河-猪苗代湖-小野川湖を自転車で走りたかった。

そして今年は、小野川湖にオーディオの好きな人たちが集まりそうな予感だ。 2005.8.17

ずっと考えていたけど書けなかったMyAudioLifeの原稿書き、今日は必死でやりあと少しで完成。そういうわけでアンプのスイッチも入れず、ずっとMacのSoundSticksでカエターノをきいている。そんな中、午後、酒屋さんが来てベルギービールの樽や道具一式を持ち帰った。これでやっと、スタジオ内が元に戻った。ああスッキリ。

一日ずっとSoundSticksで音楽をきいていてわかったことがある。G5は音がよい。G5とSoundSticksとはUSB接続だけど、DACって本体に入っているのだろうか? それとも電源に余裕があるのかな。Macも昔と違ってそう高価でもなし、この大きさがOKならDVDプレーヤーの代わりにもなるしG5の最新版はおすすめだなあ。 2005.8.18

このところソフトによってSACDの読みとりエラーが目立つ(時々音が途切れる)ので、ソニーのSACDプレーヤーを点検&修理に出したいと思っている。秋はSACDマルチもちゃんときけそうだし、そのためにも万全にしておきたい。本当はソニーの高級SACDプレーヤーDR-1とペアになるDACが出て、そしてそこにアナログダウンミックスの回路が入っていてくれれば良いと思うのだが、やっぱりこういうのは一気にいかないとダメなんだろうな。そうなるとやはり、CDに関しては今のままが一番かも知れない。

SACDは相変わらずやや入手困難だが、先日の戯れる会で僕らが「こいつはビヨークと同じくらいすごい」と驚いたBeckのSACDとはこれのことです。注文するとアメリカから送ってくるみたい。フロントの音を邪魔せずに主張するリアの音、このレベルのマルチソフトが沢山そろってくれると将来に希望が持てる。

StudioK'sで音と戯れる会も三年目で、今後をどうしていこうかと考えているのだが、もしかすると今のような状態(つまり会員制で、毎月一回例会を開くということ)は、今年限りにするかも知れない。まあ、仮にそうなったとしてもいいでしょう、自らやるのはそろそろ限界だ。 2005.8.20

スピーカーケーブルをバイワイヤリングにすれば、音はさらに良くなるだろうと思う。それはわかっているのだが、やることがなくなった時のためにまだやらないでいる。とりあえず、AETのGAIAからMITにしてみると、やはりだいたい予想した通りの音に変化する。でも、こう暑くちゃやる気も起きないので、バイワイヤリングをやるにしても、秋の課題にしよう。

小型で液晶が大きくて、10Dとか20Dの操作系を持ったフルサイズデジタルカメラが発売になったら、やっぱり買うことになるのかなあ。まあ、成り行きにまかせるしかない。僕が思うに、キヤノンはすべてのデジタル一眼レフ(Kissも含めて)をフルサイズ化する計画だと思う。あと二年経って、今回発表になったタイプがそれぞれ半額か2/3ぐらになったら、みんなフルサイズを買うもんな。じゃあ、今あるAPSサイズはどうなるのか? それは一機種ぐらい超小型軽量一眼レフを作るんだろう。また、ゆくゆくはコンパクトデジカメをAPSサイズにしちゃうのかも知れない。だって、以前も書いたけど、APSより昔のハーフサイズの方が大きいのだ。銀塩時代のリコーのGR1みたいなデジカメが出てこそ熟成というものだろう。

今日は少し涼しいので、少しまともに音楽をきくことが出来るかな。でも、そろそろSACDプレーヤーを修理に出さなければならない。そうするとCDがきけなくなるので、ききたいCDをまとめぎきしておこうかと思っている。

EOS-5Dの内覧会は9/3-4 この日は裏磐梯でキャンプだから行けない。まあ、5Dに関しては、内覧会に行ったからどうってこともない。カメラも椅子も実際に何ヶ月か使ってみないと、本当の使い心地っていうのはわからない。

デジタルカメラやプリンタに比べると、オーディオは平和というか、行き着いていて、古いスピーカーもプレーヤーもアンプも良い物はいい音だ。写真の場合は、性能アップとか連写機能アップとか言っても、結局は上がりで勝負、写真そのものを評価してもらえる点が良い。オーディオはかなり行き着いているわけだから、カメラやパソコンよりずっと使い手のセンスやイメージが問われる度合いは大きいのだが、その先が曖昧になってしまのは何故だろう。

朝、スタジオに来て空気を入れ換えるために窓を開けてしばらくすると、室内は31度ぐらいまで上昇する。この状態だとG5のファンは回転が上がりちょっとうるさくなる。ところが、エアコンを入れて、室温が29度ぐらいになるとG5のセンサーは敏感に反応して、ほとんど気にならない程度のファンノイズになる。僕はLC630、7600、MT300、G4Cube、G5と使ってきて、うるささ不快さで並べるとMT300、LC630、7600、G5、G4Cubeとなるが、7600とG5では大きな差があり、G5はかなりCubeに近い静かさだと思う。それに使っていない時は、すぐにスリープさせてしまうので、コンピュータのファンノイズに関してはほぼ解決で、このまま5年ぐらい使いたいと思っている。

台風の影響でエアコンを入れなくてもOKぐらい涼しくなったので、バイワイヤリングを試してみた。シングルワイヤとはかなり音が変化し、今はMITのMH750が中高音で、AETのGAIAを低音側に接続してあるのだが、まあ良さそう。しばらくしたら逆にしてみるつもりだ。あっちが良いこっちが良いはその都度あるが、あまり単純に考えすぎない方が賢明だと思う。

それから、オーディオクラフトのアームはOILを入れたために、やや大人っぽいサウンドになったので、フォノケーブルを何種類か試すことにした。このところは、もっともダンプ量の少ない状態で固定している。ここを変えるとアームの高さが変化してリフターが引っかかったりと面倒なのだ。

ああ、秋葉原あたりで毎晩くそでかい音を出せる場所があったらなあ。。。。。もちろん店だ。そうすりゃ、戯れる会なんかやらなくたっていいんだ。でも、僕にはそういうものをやり始める能力や資金などないから、ダメなんだけど、半地下で歩いている人の脚が見える店があったらなと思う。もし僕がそういう店を持ったなら、クラシックの日とJazzの日とロックの日と、ポップスの日とブラジル音楽の日をつくることだろう。 2005.8.24

台風は困るけど、涼しいのでホッとする。これぐらいの気温だと、朝スタジオに来て、マランツ7とSDサウンドのスイッチを入れる気になる。まだいくつか試したいこともあるけれど、とりあえず今日は音楽をきく日にしよう。このところ暑かったせいか、マリーザ・モンチのCDをよくきいていて、やはり彼女は日本に来て欲しい歌手であります。数枚出ているCDはみんないいし、DVDも良い。カエターノの「ノイチス・ド・ノルチ」が愛聴盤の人だったら、マリーザ・モンチのこのCDの最後の曲ををきくと「あれ!カエターノが歌ってた曲だ」と思うことだろう。でも、オリジナルはマリーザ・モンチだ。

バイワイヤリングはやはり良かった。良くなるのは予想していながら何ヶ月もやらずにいた。他にやることが沢山あったし、わかってることやってもしょうがないというか、一本で済むのなら一本で済ませたかったし、とにかく、「もうやることがない」という段階で最後に試そうと思ってとっておいたのだと思う。オーディオベーシック誌に連載中、マルチフォーカスチューニングに出てくれている矢尾板さんがきいたら何て言うのだろうと思うような、とてもふくよかな美しい音なのだ。

だから今日は、ガラード401がきてからちょっとお見限りだったトーレンスTD124で、久しぶりに弦楽器のLPをかけてみた。ZYXのフォノイコが戯れる会の巡回で出ていってしまったから、今はダイナベクターのカートリッジできいている。マランツ7のフォノイコだと、この、極めて歪み感が少なくちょっと優しい音のカートリッジが丁度良い。それでもところどころキリッと引き締まった表情になり、その「ところどころ」以外の部分は、陰影とニュアンスに富んでいて、LPの肉感的とも言えるサウンドが楽しめる。

そして、今日はSACDプレーヤーを修理に出すので、最後にまたBeckのマルチをきいた。「Sea Change」のマルチもスピーカーケーブルをバイワイヤリングにしたので、ますます良くなっていた。もっとはやくバイワイヤリングにしてもよかったのだが、この世界を知らなければ知らないで満足しているのがオーディオなんだよな。 2005.8.25

デジカメの値段もすごい変化だけど、一年で200万が99万だから、プラズマディスプレーもすごいというかひどいというか。僕は暗くしてプロジェクターだからプラズマとは無関係だけど、パソコン用のディスプレーを何とかして欲しい。大きさは25インチぐらいでいいから、色むらのないものが適当な値段で出てくれたらなあ。これはあと数年かかるらしい。

僕がなかなかバイワイヤリングを試さなかったのには理由がある。映画をみるときは、ソニーのAVアンプでメインの音声を出すので、その度にスピーカーケーブルを二本つなぎかえるのが面倒だったからだ。だけど、音をきいてしまうと、少々の面倒より音楽表現向上をとることになった。まあこれもオーディオである。

今まで何度かバイワイヤリング、あるいはバイアンプを試してきて、僕が持っているスピーカーケーブル二本をどう使うかも試してきた。昨日、映画をみたのでAVアンプにして、それをマランツに戻すついでにスピーカーケーブルを逆にしてみた。つまり上がAETで下がMITだ。でも、これはやはり思わしくなくて、半日後には元にもどした。AET+AETとかMIT+MITはやってみたことがないのでわからない。

SACDプレーヤーを修理に出してしまったので、しばらくCDがきけない状態になった。それと同時に、さらなる改良のためダウンミックスアンプも大阪に発送した。そういうわけで、 今日は下の写真のような状態になり、アナログ以外きくソースがないから、否応なしにしばらくはアナログ三昧だ。そろそろガラードの向こう側につけてあるアームも稼働させたいし、そういう意味では丁度良いのかも知れない。 2005.8.27

昨日はデジタルピクニックだったので、スタジオには何人かの人が集まっていた。9月は第一金土日が裏磐梯小野川湖でキャンプ、このキャンプにはオーディオ愛好者がある程度集まりそう、でもそんなにオーディオの話ばかりにはならない予定。第二の土日、9/10と11はデジカメ講座です。両日とも内容は同じ、初心者向けのデジカメの楽しみ方や、ソフトとの連携などを説明する。参加したい方はメールを下さい。自分がある程度トシをとってきていて感じるのだが、写真のデジタル処理は高齢者向きだと思う。なにしろ拡大できるからね。 2005.8.29

いろいろな理由いろいろな都合で、特に望んではいない機器がスタジオに届き、それをきくことになる場合がある。あまりにひどい音だったりすると「こんなもんきいているのは時間がもったいない」と思ってしまう。ただ、カートリッジの場合、古い物はダンパーが硬化していてダメ、逆にまったくの新品もこれまたダメなことがあって、LPを20枚ぐらいかけてやっと本領を発揮するなんてこともよくあるから、難しいというか、そこまで耐えきれない場合も多くある。

まあそういうわけで、音が良いのか大したことないのか不明なカートリッジをきいて過ごしているので、今日は久しぶりに日本人の歌をきいていた。1970年代から80年代のLPだ。アン・ルイス、浅川マキ、長谷川きよし、井上陽水、荒井由美、EPO、、ザ・ナンバーワンバンド、六文銭メモリアル(このLPの拍手には僕の拍手も入っている)、矢野顕子、RCサクセションなどなど、まとめてきいたからしばらくきかなくてもOK。 2005.8.29

そして今日の音楽は武満徹の「ノヴェンバー・ステップス」、CDもあるけど、久しぶりにレコードできいて、25年ほど前この音楽を初めてきいたときの気持がよみがえった。涼しくなる音楽だと思う。

8月は冷房のせいか、ずっと喉がちょっとヘンだったのだが、一昨日あたりからやっと治ってコーヒーがおいしい。

打ち合わせで出かけたので、帰りに銀座のキヤノンに寄って5Dをいじってきた。中途半端だと感じる人も多いかも知れないが、僕はオーディオにしてもハイエンドを好まないようなところがあるので、5Dの印象はかなり良かった。 2005.8.30

写真にはオーディオと違って、コンテストというものがある。モノクロームのカーニバルとパラダイスや、デジタルピクニックに参加している人も、時々応募して、雑誌に名前が掲載されたり、多少は賞金をもらったりもしている。試しに出してみようかなんて言って、僕も一緒に出したりして楽しんでいる。

自分の作品を作るという意味ではアマもプロもない。カメラやフィルムメーカーのギャラリーで作品展をやる場合は審査があるから、コンテストに出しているのと同じだ。ただ、「××フォトギャラリー」とか「×××サロン」で個展となると、ある程度のスペース(20〜30坪ぐらい?)を埋めなければならないので、それがいくら素晴らしくとも単発の作品では写真展にならない。その代わり、審査に通ればギャラリーの使用料は不要だし、DMは作ってくれるし、写真雑誌にも題名と作者の名前ぐらいは掲載されるし、自分でお客を呼ばなくても相当数の人に見てもらうことが出来る。

こう考えると、写真は音楽の演奏に近い。「レコード演奏家」とは言うものの、オーディオは何百人何千人を集めてのリサイタルもやりにくいし、ガラコンサートもない。 カメラやレンズを設計する人と写真家(プロにせよアマにせよ、ハイアマでも)は明らかに違うし、写真家にはメカの知識など不要だけど、何故かオーディオはアンプの回路やオーディオの歴史に詳しい人、ネットワークの理論に詳しい人がはばをきかせていたりして、おやおやと思ってしまう。黒門町に住む人はハンドル名変更かしらん。

巡回中のZYXのフォノイコは製作者の中塚さんから「部品を二個取り除いた方が音が良くなる」という連絡が入り、一旦ZYXに送り返され、改良版が今日送られてきた。開けて試聴してみようか、それともこのまま次の人のところへ送ってしまおうか。

今まで色々なアームやフォノイコを愛用してきたけど、ダイナベクターのカートリッジとダイナベクターのアーム、そしてTD124ーマランツ7のフォノイコの組み合わせはかなり良い。ZYXのカートリッジだとZYXのフォノイコの方が良い。もちろん、今ここにパスラボのAlephonoとかLINTOがあればまた違う発見もあるのだろうが、マランツ7は内蔵フォノイコで二系統切り替えOKだし、ZYXも二系統で、しかもすごく小型だから、音が同じレベルであれば、見た目がスッキリする点だけでも採用の理由になる。

そういうわけで、今日からガラード401にはSAECのカートリッジ「C1」をつけた。「C1」は80年代国産カートリッジの中で最も評価されるべき音質を持っている。ベンツマイクロのL0.4にも似た音で、もしどこかにあったら手に入れてきいてみることをおすすめする。> shuks氏 九月の戯れる会、右のガラードはSAEC C1 左のTD124はダイナベクターでいこうかな。 2005.8.31

半日以上SAEC C1でLPをきき、すごく良いので当分このまま使い続けることにした。このカートリッジはSISにあったものをものすごく安価に(CD一枚分ぐらい)売ってもらった。とても良い音がすることは確かめてあって、いつか出番が来るだろうと隠し持っていたのだが、ついにその機会が訪れたようだ。とにかく今度の戯れる会例会まで、このまま鳴らし続けよう。

明日からキャンプなので、今日はZYXのフォノイコ改良版を試聴して、今日中に発送しよう。年に何回かだけど、オーディオのことやWeb関係のことで嫌気がさす時がある。今日はそういう日。

マランツ7でLPをきいていて満足しているから、ZYXのフォノイコライザー(改良版)がやってきても、そして、どうせすぐにまた巡回にまわさなければならないわけだし、わざわざ試聴するのは面倒だなあと思いながら、TD124の方を接続して音を出してみた。リュートのLP(SEON盤)を一枚きいてみて「やっぱり、これはすごい」と思った。やわらかな音だけど、深みがある。やはりマランツ7内蔵とZYXの二本立て合計4系統路線が理想だと確信した。 2005.9.1

今年は例年より秋が早い。涼しい裏磐梯へ行くが、ここでもオーディオ度は濃そうな感じだ。たまにはゆっくりと、カヌーにでも乗りながらオーディオのことを考えるのも良いだろう。もう9月なのでキャンプから帰ったらパート10に移行しよう。

数あるカエターノのCDの中で、夏に一番ピッタリのアルバムは何かな? 僕はジョイアだと思う。CDはオリジナルのジャケットを縮小したものだが、発売当時、このカエターノが描いた裸体画が問題になったらしく、LPはジャケットが二種類ある。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

僕のオーディオ装置 スケベ根性ありありの中庸 パート1 1997年〜2000年まで

僕のオーディオ生活 パート4 2003年

僕のオーディオ生活 パート5 2003年

オーディオと映像を中心にした日々の記録 パート7 2004年7月〜12月

オーディオと映像の記録パート8 2005年1月〜4月