一週間前の今夜、僕は「ほらね、機器をラックに入れないで床に直に置いて音を出すと、こんなにヘンな音になる」ということを戯れる会で試してみた。ところが、予想に反し、こっちの方が良いという意見が出るぐらい音はまともだった。そして、僕はラックから出した状態の音にかなり魅力を感じた。

参加者の意見をまとめると、

最後に行った、機器をラックに入れた状態vs床直置きの実験では、ラックに入れた方が良いという方に賛成しました。後者では、やや重心が下がった印象とともに余韻が(響きが)長くなった感じがして、曲全体がもやっと曖昧になったという印象でした。やや、甘口すぎるなという感じです。

途中参加の為、床直おきの実験のみの感想とさせていただきます。まさかこんな結果になるとは思ってもいませんでした。ひとつの音をこんなにも、違う聞き方をしていたとは。たとえみなさんがダメだと言われても自分はアンプをラックから出した音に手を上げます。その理由は今までスピーカーからひとつひとつ飛んできた音が混ざり合って自然な音として自分には聞こえたからです。また刺激的な音は、たとえその音が正しい音でも疲れて嫌なのです。

最後の床置きの実験ですが、僕はこのことを事前に知らなかったので、一体何を始めるんだろう、と準備の様子を見ていました。例によって、グーチョキによる投票で床置きがいいか、元の状態がいいかを皆に尋ね、僕は条件付ですが床置きが好ましいと判断しました。アタックがはっきりして、より鮮明に聞こえたからです。ですがこのままでは異常に低音がふくらむ、僕の好みでは通常状態でも低音が出過ぎと感じるのでなおさらです。しかしこの対策は比較的容易でしょう。床直置きを支持したのは僕を含めて二人程だったと記憶してますが、それ以外の方の感想が印象的でした。奥行き感が消える、響きが重なる等、こういう

ところを自分は(意識して)聴いていないのだな、と知ることができました。こういった複数の人間による実験に、戯れる会の真骨頂があるのですね。

床置きの時感じたのは、少し音にスピードがなくなり低音が引きづられたような感じ、音の見通しもややわるくなったように僕には感じました。

直置きについては、何らかの対策をする前提で◯という意見もありましたが、これは質問の設定そのものを変えてしまうので、現状で評価すべきかとおもいます。結果については、明らかに響きが非常に長くなって鮮明度が低下していたので、僕は×を付けています。

次の日の日曜日は一日中、機器を床に直置きのままCDをかけ続けた。静かな日曜日の午後から深夜にわたり、ここ数年好んできいてきたカエターノやジョアン、もっと以前からずっと好きだったCDを、一枚づつ丸ごと始めから終わりまで、音の比較などせずにゆっくり楽しんだ。長い間、欲していたのに手に入らなかった表現がそこにあった。うるさくならずに、でも弾む感じ、声の深み、表面的なものではなく内声部の表現にひかれた。

何故このような変化が起きたのか?

僕は、以下の三点だろうと考えた。

1) 当然ながらラックから出したこと

2) CD-DAC+プリ+パワーアンプ+スピーカーというシンプルこの上ない状態での再生だった。

今年の春あたりにもHPに、いっぱい機器を接続すると音が悪くなると書いている。

3) クレルのプリアンプはクレルのフォノイコ付きで、今までそれを外したことはなかった。

マーク・レビンソン NO.32Lのような強力電源付きならともかく、クレルのKRC2は電源内臓である。

フォノイコへの電源供給はプリに負担をかけているのではないか。

床に下ろすとケーブルの長さが足らず届かなかったため、あの時は1)に加え、2)と3)のことが同時に起きていた。

> 音の比較などせずにゆっくり楽しんだ。長い間、欲していたのに手に入らなかった表現がそこにあった。うるさくならずに、

> でも弾む感じ、声の深み、表面的なものではなく内声部の表現にひかれた。

誤解しないで欲しい。僕はこう書いているけれど、戯れる会の人たちも指摘してる通り、音の輪郭や奥行き感が減退しているのは事実だった。でも、それはラックに置けば戻る。だから、音の比較などせず、日曜日は丸一日その状態によって得られた良い部分を楽しみつつ体に覚えさせた。次は、ラックに乗せた良さを取り戻しながら、床に置いた時の良い感じも出せるかどうかがテーマとなる。

問題はイメージを持てるかどうかだ。

刺激的な音を出さず、しかし内に秘めた力がみなぎっていることを感じさせるような、そういう音になる筈だと考えた。

それで、ラックを移動したり、置き方を変えたり、電源の取り方を変えてみたりして、二日間費やした結果、納得のいくところを見つけることができた。

もちろん、クレルのフォノイコライザーは外したし、プリアンプには必要最低限の機器しか接続しないことにした。多少不便だが音のためなら仕方がない。

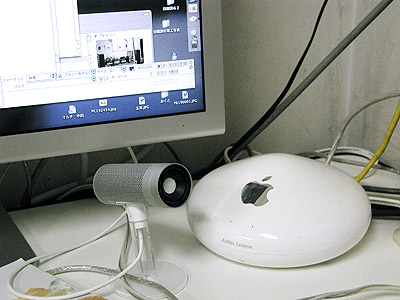

ああ、30インチモニタ発表されたけど約40万、しかも最新のグラフィックカードが必要なのでG5じゃないと使えない、ということは当分無理。新型モニタにはUSB2.0とFireWireのハブがついているので、長いDVIケーブルでG5和室の押入に設置計画でも立てようかいな。Cubeと違ってG5はファンの音がうるさいのだ。

しかし、30インチモニタでかいなあ、、、。今まで大きいと思っていた真ん中の23インチがすごく小さく見える。やっぱりこれだけ大きな画像を動かしたりするのって大変なんだなきっと。 2004.6.29

今の状態にしてから初めてダイナベクターのカートリッジXV-1をつけてみた。やはりTD124+ダイナベクターDV-507、そしてブーメスタのフォノイコとの組み合わせだと、カートリッジはXV-1が一番良い。セッティングをし直しての音は以前よりさらに魅力的で、昨日は暑いのにあれこれLPをかけてしまった。僕は本当に、アナログシステムはこの組み合わせさえあれば他は要らないのではないかと思い始めているほどだ。 2004.6.30

今年ももう半分が終わってしまったのかと思うと、何かやるせない気分になるが、7月はピナ・バウシュの公演もあるので、早く7月にならないかなと楽しみにしていた。

次期MacOS10.4Tigerの概要が発表された。僕は現行の10.3でかなり満足してるが、「なるほど、次はこうくるのか」と思った。いろいろな新機能があるけど、AutomatorというPhotoshopのアクションというかバッチ処理みたいな機能がOSに搭載されるらしい。Appleスクリプトだといちいちスクリプトを書かなければならないので、それをもっと手軽にして直感的にやってくれるようなものらしい。Tigerのページを見ていたら「なんじゃこりゃ?

OS自体がPhotoshopの機能を持ってしまうのか?」という感じだった。でも、これらを全て享受するには現行のPowerBook以上のグラフィックカードが必要らしく、30インチモニタの件も含めて、ドッと新型に乗り換えるか、静粛性を重んじてシコシコと今のままいくかのどちらかってことらしい。欲望には限りがない、さびしさには名前がない。

プロジェクターも、まあまあ楽しめるけどちょっと不満もあるというようなところで、「画質が良くて音も静か、最低5年ぐらいは使えそう」という機種を選ぶにはまだまだ時間+お金がかかりそうだ。 2004.7.1

|

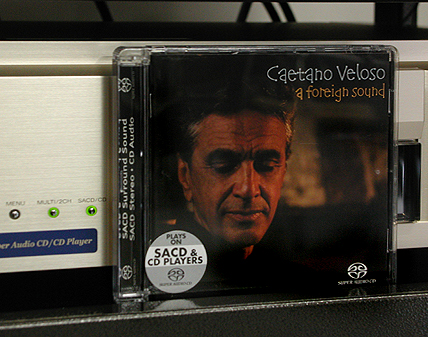

けっこう時間がかかったが、今日やっとカエターノのSACDが届いたので、プレーヤーの出力を2chにして再生してみると音が出ない。ヘンだなあと思ってよく見ると「何と!これはマルチのソフトではないか」 それで、設定をマルチに戻してきいた

羽二重餅でも食べたくなっちゃうような音だ

2004.7.2 |

きいてみたが、マルチの「ラブミーテンダー」音飛びする。初期のハイブリッド盤は時々こういうことが起きたが、最近はあまりお目にかからなかった現象だ。しばらく放っておくと直ったりもして、よくわからない、それともプレーヤー側の問題だろうか?でも、他のソフトでは音飛びしないので、やはりソフトの問題だろう。2chはマルチとは別の場所なのできいてみると、こちらはOKだった。このアルバムは2chで充分で、どうしてもマルチで再生しなければならない理由は感じられなかった。

それから、近頃とみに出番のなくなった(元々出番は少なかった)STUDIETTOをしっかりきいてみようと考えている。

|

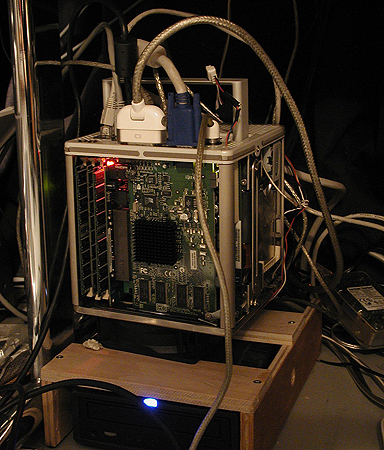

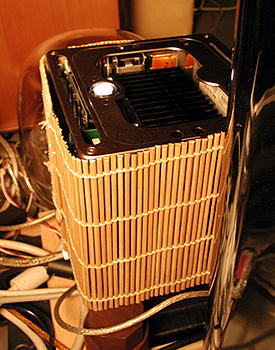

30インチモニタのためにはG5が必須か、などと考えていたら、G4 Cubeがすねている

DVDドライブが不調だったので、秋葉原でCube用を探して新品DVDドライブに交換してあげたのに、何故かアクリルのカバーを装着するとうまく起動しない

今までこんなことは一度もなかったのに、おかしい。交換したDVDドライブは正常に動作していて映画を二本観ることが出来たが、一体何が悪いんだろう?

何かを察知しているらしいのだが、値段と静粛性を考えると、やっぱり僕はG5に出来ない。まだまだ君のお世話になるつもりだから、機嫌なおしてくれよな

|

|

東京国立近代美術館で行われている「ブラジル:ボディ・ノスタルジア」展に行った。ブラジルの現代アートはレベルが高い。そして、中原仁氏の講演を一番前できいた。内容はトロピカリアについてで、カエターノ・ヴェローゾを軸にして、ブラジルの音楽と、美術や映画、詩などとのかかわりについてだった。僕が見たことのない映像などを見ることもできたし、一時間半の予定が2時間を超えるほどで、参加して良かった

講師の中原氏とプークマ氏は知り合いらしく「やあ、久しぶり。今日はブラジル音楽の初心者を連れてきたんだよ」なんて言っていた。このお二方との比較ではみんな初心者だけどさあ、この展覧会や講演会の情報は僕が知らせたんだから、連れてきたはないんだが、ここはプークマ氏の顔を立てて、連れてってもらったことにしておきましょう

来年はブラジルに連れてってもらわなければならないし

|

今日は珍しく鬱な気分。パワーアンプのスイッチを入れたが、レコード片面だけきいてスイッチを切った。そして、CubeにCDを入れて、SoundSticksで音楽をきいている。どうも、今日は間近で音楽をききたいらしい。

Tom.ZeのDVDを見つけたので買おうかな。中原氏の講演の最後はTom.Ze(トン・ゼ)の映像だった。僕は以前からこのHPにも書いているとおりTom.Zeはすごいなあと思っている。トーキング・ヘッズのデビッド・バーンのレーベルからアルバムを出してた人です。CD一枚買っただけで、このおっさんが何を考えているかがわかる。そういう親近感がある。カエターノは端正で万人に愛されるけど、Tom.Zeはもっともっと奇想天外なところが最高です。「5才の僕は杉浦茂が大好きだった」なんて書いてもわかってくれる人は少ないんだろうな。興味のある方は杉浦茂で検索してみて下さい。 2004.7.5

今日も暑くて、アンプのスイッチを入れずにずっとSoundSticksで音楽を楽しんでいる。オーディオの話題がないので、代わりと言ってはなんですが、この画像でどうでしょう。

EOS-1Ds+EF200mmf2.8

部屋を暗くしてスクリーンを下ろし、プロジェクターをセットするのが面倒なので、Macのモニタで映画を10本ほど鑑賞した。AVプリを使い、無理やりサラウンドをつくって試してもみたが、画像が小さいのに音だけ立派になるとバランスが悪い。17インチの液晶モニタ程度ならSoundSticksを使って普通に音を出した方が面倒が無くて良いようだ。

オーディオにおける「音と戯れる会」みたいな位置づけで、「デジタルピクニック」というお気楽な名称のグループを作ることにした。集まってデジタル写真の処理の仕方や、プリントをやってみるつもり。カメラやコンピュータを買うところまでは誰でも出来るが、オーディオと同じで、自分が欲しい画像を得られるかどうかは別問題だ。電塾に代表されるプロ向けの勉強会もあるし、個人でやっている集まりもあるのだが、僕はもっとアマチュア的な行為を好んでいるのだと思う。本当に良い物は意外にアマチュア的だったりもする。お気楽なグループ名であるが実はそうでもなく、一年とか二年とかの期間、きちんとデジタル画像と向きあうということをやってみようと考えている。

暑い。こんなに暑くちゃ何もやる気が出ない。暑い国では哲学が育たないというが、確かにこう暑いと細かいことはどうでも良くなってしまう。クロック?針圧?なにそれ?って感じだ。CDかけるのも面倒で、わしゃiTunesで音楽きいてます。SoundSticksはなかなか優れものだが、時々Joaoのギターがビビるので、これを何とかしたい。USBからデジタルの音声を取り出してDA変換して、まともなアンプを使って音を出してみたらどうか? いやいや、そんなことをやり始めてはいけないのだった。 2004.7.8

三日ぶりでKEFの音をきくと、やはりすごく良い。惚れ直しちゃうぐらい良いので、暑い時期は午後6時すぎから9時ぐらいを音楽の時間とすることに決めた。普段は一時間目音楽二時間目も音楽、三時間目作文、四時間目音楽と映像、五時間目音楽をききながら美術、6時間目音楽、放課後は料理で、それ以降はずっと音楽という時間割だった。

雑誌やネットでの評価というものがどこまで自分の感覚や価値観と一致するか、これはよくわからない。オーディオ機器にしろカメラにしろ、自分で使って試すのが一番だ。もちろん、所有してみたところで所有者の力量が至らなければ猫にアンプというやつだ。現段階で、デジタルカメラの画質はかなり悪いと思って差し支えなさそう。フィルムのカメラなら一眼レフの最高機種に28mmレンズを使って撮った画質と、リコーGR−1(ミノルタのTC−1でもいい)で撮った画質を比べて、小型軽量カメラの画質がまさることは大いにあり得る。1948年製のコンテッサについているテッサー45mmで撮って全紙に引き延ばすことも可能だ(フィルムと印画紙の性能は向上しているから)。でも、デジタルカメラの場合それはない。

例えば今このHPのトップページに掲載している「コーヒーカップの中に死んだ蛾が浮いている写真」は、二年ぐらい前にオリンパスのE-10で撮ったものだ。僕はこの画質や色に何も不満を感じない。すごくナチュラルな色調だ。オリンパスのE-10は、「遅い+感度が低い+広角レンズがない」という点を除けば文句なしのカメラだった。レンズ交換が出来ないので、CCDに付着するゴミにも悩まされなかった。E-1はけっこう高価なので買えないが、もう少しコンパクトなタイプが出たら欲しくなる。ピントの事なんかを考えると4/3インチという規格は悪くない。

デジタルピクニックで、色々なデジカメの画像を見るが、今売られている5〜7万円ぐらいのコンパクトデジカメの画質は、どうひいき目に見ても、オークションで4万円〜6万円で売買されているE-10の画質を越えない。TIFFで撮った画像を呼び出すのに30秒待てるぐらい心に余裕のある人なら、E-10とE-20はおすすめです。

C-3030にしろE-10にしろ、僕はオリンパスのデジカメとは相性が良いらしい。だから、ついこれを基準にしてしまい、他を使うと、あれこれ不満を感じたり裏切られたような気分になるらしい。たまたま最初に買ったハーベスのHLコンパクトがすごく良かったみたいな話だ。 2004.7.9

暑くて倒れそう。

昨日の午後は画像の合成(アートとしての合成じゃなくて)をやっていた。僕がPhotoshopをいじってきたすべての知識とマウス操作をもってしても3時間かかった。こういうのをやると17インチモニタでは狭い。画面が小さいと微妙なマウスの操作がやりにくいのだ。そして変形をかけた時の反応が鈍いとスムーズな作業が出来ないので、もう少しパワフルなMacが欲しくなる。OS

Xになってからフリーズはなくなったが、アプリケーションは時々落ちるので、最後の方になると30秒に一回ぐらいづつセーブしながらの作業となる。この感じはやったことのある人じゃないとわかってもらえないだろう。仕事で依頼される合成とかレタッチってのは、印刷物になった時に誰も違和感を感じなければOK、不自然さがあってはならない。0点が100点だから文章の校正みたいな感じかな。

それが終わってから、やってはいけないと思いつつSoundSticksの音質改善に着手した。結論から書いてしまうと(けっこうあれこれ試してみたのも確かだが)かなり良い線まできたと思う。

僕が使っているSoundSticksは端子がUSBのやつだ。ちょっと前にモデルチェンジして、USBではなくステレオミニプラグになり、新しいモデルは汎用性が増している。端子がステレオミニになったのなら、多くのコンピュータに使えるし、iPodなどと接続しても音が出るということだろう。そしてアンプの出力がアップしたとも書いてある。

コンピュータのHDDに取り込んだ音楽を出来るだけ良い音でききたい これがテーマだが、良い音でききたいからと言って、たいそうなスピーカー(LS3/5aとか)を使ったのでは意味がない。机の上にスピーカーを置いて本格的すぎる音を出すと、例えば文具その他がカタカタしだすので、ある一定の枠内での音質向上が求められる。

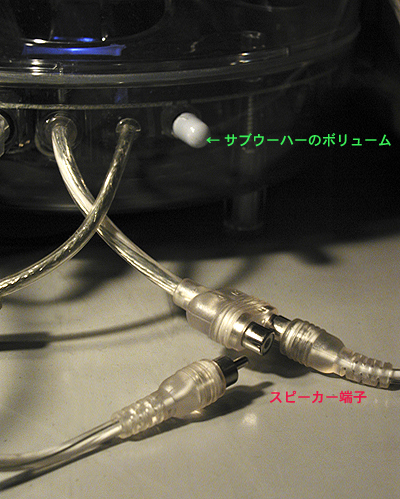

SoundSticksはサテライトスピーカーとサブウーハーのセットで、クラゲみたいな透明サブウーハーの中に、サテライトスピーカー用アンプとサブウーハー用のアンプが内蔵されている。サブウーハーにはボリュームがあり低音の音量調整が可能だ。多分普通の人はこのセットでかなり満足を得られると思う。コンピュータ用スピーカーにありがちな「キンキン、シャカシャカ」の音ではなく、DVDを映画を再生してもそれらしく鳴る。約2万円で買えること、スペースファクターなどを考えるとなかなかの優れもので愛用者は多い。

僕は今まで何度もSoundSticksのサテライトスピーカーをMacから外し、KEF105の代わりに鳴らしたことがある。戯れる会の例会でも二回やった記憶があるし、サーロジックの試聴会の時もやった。笑っちゃうような音場が展開され、驚いて顔を見合わせた参加者が沢山いた。音場はともかく、僕はクレルのプリとSDサウンドのOTLアンプでこのスピーカーがどう鳴るかを知っている。リクエストがあれば7月の戯れる会でまたデモしてもいいけど、とにかくJoaoのギターがビビるのはこのスピーカーのせいじゃない。

左はローランドのUA-1X、右はM-AudioのSonicaTheater

どちらもUSB接続だが、ローランドのUA-1Xはアナログの入出力端子(RCA)と光(TOS)のデジタル出力が取り出せる。だから、LPやカセットテープからCD-Rを作るなんてことも可能だ。右のSonicaTheaterはDVDのサラウンド信号(デジタル)を同軸で取り出すのに使っている。

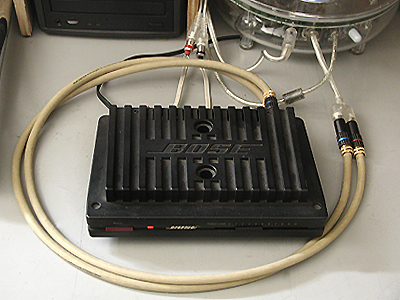

まず、ローランドのUA-1Xで音声出力を取り出し、BOSEの小型パワーアンプ1701を介してSoundSticksのサテライトスピーカーを鳴らしてみた。音はかなり良くなるが、サブウーハーを使っていないので明らかに低音不足だ。何とかサブウーハーも一緒に鳴らす方法はないものだろうか。僕はサーロジックを外して来ようかと思った(冗談)。

クラゲ風サブウーハーのアンプ部分を取り外し、ハイカットのネットワークを作り、もう1台あるBOSEの1705で鳴らすのが音質的には最上の路線だろう。これはなかなかに贅沢で音も良くなりそうだが、ちょっとやりすぎって感じもする。だって、コンピュータを起動する前にアンプのスイッチを二台分入れるなんて、ねえ。

僕の持っているSoundSticksはUSB接続だから、サブウーハーの中には低音用アンプ+サテライトスピーカー用アンプに加えて上の写真にあるUA-1XのD/Aコンバーターの部分が内蔵されている。サブウーハーをそのまま使えれば、DACとしてのUA-X1は必要ない。

|

サブウーハーに内蔵されたアンプとサテライトスピーカーはRCAのピンで接続されているので、ちょっと乱暴かも知れないが、この出力をもう一段BOSEに入れて増幅させてみた。これはSoundSticksを購入した頃、磁器瑠氏に相談した時に、「試しにこうやってみればどうか」と言われたのを思い出したのだった

アンプが二重に入るわけで、ラインアウトのないWalkmanのヘッドホン端子から信号を取り出すようなものでしょうか

音をきいてみるとこれは正解だった。ちょっとノイズが出るのはMITのピンケーブルのせいかも知れない。とにかくこの音なら文句なしだ

|

写真で見るよりも、もう少しKEF105の方が大きいかな 三菱のプロジェクター LVP-D2010 文句なしの性能、欲しくなった

超高級国宝的鰹節とLPと、あんまりきれいなので復刻版かと誤解されるプリアンプとデンマーク製の椅子、それに三菱のプロジェクター 借り物ともらい物ばかりだ

LVP-D2010はファンの音も静かだし、画質も良いのであれこれ鑑賞してしまい夜更かしをした。同じ価格帯のプロジェクター、例えばシャープのとか、マランツとか、YAMAHAのものと比較したわけではないから、三菱のLVP-D2010がその中でダントツに良いのかどうかはわからない。でも、僕はこの画質に満足がいった。そして、このプロジェクターはなかなか誠実な作りだと思った。考えられる限りのコネを使ってあちこちに頼み込めば、他の機種も貸してもらえるかも知れないけど、そんな気にもならないぐらいまともな絵で、やっぱり何年間かにわたって楽しむにはこのレベルじゃないと無理だと確信した。

僕のスタジオではノーチラス804がとても大人しく感じられる。どうも、ちょっと小さいみたいだ。このあたりは微妙で、やってみないとわからない。KEF105の大きさと能率というのは、僕のエアボリューム5.5m×8.1m×2.7mにおいて、空気をつかんで動かせる最低線らしい。 2004.7.17

PLUSのプロジェクターの場合、ソニーのDVP-S9000ESとMacのDVI 接続を比較するとMacの方がずっときれいなのだが、LVP-D2010だとDVP-S9000ESで十分シャープでクリアで濃い映像がえられる。そして、例えば「男と女」みたいな古い映画もデフォルトで良い感じだった。やはり、映像におけるプロジェクターというのはオーディオでのスピーカーに近い役割だということがわかってきた。

CubeとLVP-D2010をつないでみると、プロファイルが合っていないらしく、色や濃度がおかしい。これの調整は難しく、デジタル接続の鮮明さに魅力は感じつつも、デメリットの方が多い。

どんどんあちこちに発送しているのだがLPもいっぱいあるし、自転車のタイヤもはらなければならないし、武田百合子も読みたいしで、MacintoshじゃなくてMcIntoshのC22はまだ試聴できずにいる。そこへ、ユニバーサルプレーヤーが何台か届くし、暑いし、でもひたすらお片づけにはげんでいて、一日の大半はSoundSticksで音楽をきいている。

こういう暑い時におすすめのカエターノはやはり「ジョイア」

今日は午前中がAB誌の取材で、午後はピナ・バウシュの「バンドネオン」。ダンスはほとんどなく、どことなく男女がエロチックにからむシーンが多かったけど、何と言っても男性が女性のスカートの中にもぞもぞと手を入れて、片腕で女性をリフトするシーンが圧巻だった。僕でも出来るかどうか、今度誰かに頼んでやってみよう。体重制限46kg以下かなあ。 2004.7.19

昨日のピナ・バウシュは前から二列目の席だったので出演者の脚がよく見えたので大変満足した。男女とも全体的にたくましい体つきのダンサーたちで、クラシックバレエのあの細い体型とはほど遠く、僕はそこが好きだ。そうそう、チュチュを着て出てくるおじさんの足首がきれいで印象的だった。今回は前から二列目の席を楽しんだが、今回のようにあんまり前だと全体の構成がわからないので、次回からは前から15列目ぐらいにしようと思っている。

カルロス・クライバーが亡くなった。Joaoとクライバーはほぼ同い年だったのか。 2004.7.20

僕たちもあと20年がところだな。

暑いのでやる気が出ない。睡眠不足でどうしようもない。音楽?オーディオ?なにそれ?って感じで、昨日は針穴写真を撮っていた。そして、今日やったことは、あれもこれもほとんど失敗だった。情けない。こんな日もあるのか。 2004.7.21

明日はユニバーサルプレーヤーを何機種か試聴する予定なので、スタジオの中を片づけなくちゃいけない。どうも暑いとやる気が出ないのだが、気合いを入れてやろう。

ネタは沢山たまっているのだが、確かめる気力とそれを文章にする集中力がないので、なにも進まない。年齢と共に暑さには弱くなり、暑さは増しているのでどうしようもない。

音のエジソンから新しいカートリッジが届いた。モノラルではなくステレオのカートリッジだ。音のエジソン製モノラルカートリッジは愛用しているが、ステレオのタイプは何度か試聴したものの、音質に納得がいかず返却してきた。だが、今回のタイプは良さそうだ。

理由はわからないが、昨日は最悪の一日でやることなすことみんなうまくいかず失敗と落胆の連続だった。今日は少しまともになったようで、音楽をきいたり料理をしたり色々なプランを立てたり、今日の午後は良い循環が始まったようだ。

ショパンのノクターン、僕が一番好きなのは第17番だったかな。突然ききたくなった。すごく良い曲だけど、ピリスの弾くこの曲は体が受け付けない。 2004.7.22

今日からしばらくはオーディオベーシック誌の取材が続く。スタジオ内は相変わらずの散らかりようだが、とにかく午後3時半までに撮影が出来る程度は片づけなければならない。一日に二箱三箱何かを発送していているんだから、もう少し片づいても良さそうなものだが、同じぐらいの分量の物が届くので、まるで片づかない。

昨日はやっとのことで何かがまともに動き始め、自分の中のアクティブ、ポジティブな面が出てきた気がする。そこへ音のエジソンから新しいカートリッジが届き、試聴してみるとこれが何とも不思議な音で鳴り始めた。とにかく今まできいたことのない世界で、言葉で言うと「中高域の張り」が独特で、決して正確な音ではないと思うのだが妙に引き込まれてしまい、夕方にスイッチを入れたSDサウンドは夜中まで稼働していた。

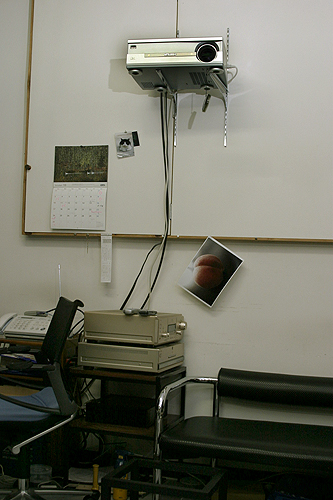

プロジェクターを床に置くと、いちじるしく導線を妨げられるようだ。だから、何とか天井なり壁なりに設置すべきなのだが、僕はまだ「何年間かはこれでいくぞ」というプロジェクターを持っていないので設置もままならず、宙ぶらりんな状態だ。複数の人たちでデジタルカメラの画像処理をやってみるのにもプロジェクターを利用したいと考えているし、まあ、色々わかってきたので、涼しくなる頃には何とかしたいと考えている。

疲れた。ユニバーサルプレーヤーの扱いって面倒くさくて大変だ。その上いくつも欲しい機器が出現して、「僕はこの先どうすりゃいいんだ」ああ、オーディオのことを仕事になんかするんじゃなかった「言葉なんかおぼえるんじゃなかった」の田村隆一。

成果だけ得られるんだから、戯れる会の会員はいいよなあ、僕も入りたい。 2004.7.23

SACDマルチや映像用機器も増えたので、何とかもう少し縮小したいと思う。

今日の戯れる会できいたサラサーテの曲をやっているデッカのオリジナル盤はいい音だった。ソフトの力はすごい。

戯れる会で、ユニバーサルプレーヤーの実力も徐々にわかってきた。 やはり音を最優先にすると縮小はしにくいようだ。でも出来る限り縮小方向で進めたいと考えている。

必死で片づけたので、室内もやっと元に戻りつつある。 2004.7.24

ユニバーサルプレーヤーって、CD+SACD+SACDマルチ+DVD+DVDオーディオが再生できるわけだ。

SACDマルチのハイブリッド盤を、通常のCDプレーヤーにかければCD層しか読みとらないが、マルチに対応したSACDプレーヤーや、ユニバーサルプレーヤーだと、一枚のソフトから 1)通常CD層、2)SACD2ch 3)SACDマルチ という三つのフォーマットで再生することが出来る。

だから、注意していないとSACD部分をきいているつもりが、実はCDだったり、SACDマルチのフロントスピーカー部分をきいていたりというようなことがよく起きる。これらは真剣に接すればきき分け可能で、SACD2chを再生したつもりでSACDマルチのフロント部分のみを再生していたりすると、「SACDなのに、なんでこんな音なんだろう?」ということになる。7/24の戯れる会でも実はこんなことが起きていたらしく、SACDよりCDの方が音が良いじゃないかという現象が起きた。

その点、SONYの777はよく出来ている。とても小さいが、2004.7.2の写真の通り、グリーンの表示が出てマルチと2ch、SACDとCDのどちらで読み込んだかが遠くからでもハッキリわかる。近くに行って表示パネルを見ないと確認出来ないなんてのはダメです。

LINNのユニディスクSCのSACD2chに関しては、近い将来もう一度貸してもらってリベンジですね。ほとんどの部分がリモコンでしか操作が出来ず、そのリモコンがまた、とてもわかりにくい表示と小さいボタンなので慣れが必要だ。非常に良い面を沢山もっているユニバーサルプレーヤーなので、操作系があと少し改良されたらかなり良い。ユニディスクSCはプリアンプ付きなんだから、本体に音量調整機能ぐらいはつけておいて欲しい。LINNの製品には大きな期待をしているのでついでに書くが、ユニディスク1.1の本体にダウンミックス機能がないと、クライマックスコントロールを使って、センタースピーカーなしのマルチ再生が出来ないので困る。

SACDマルチのディスクが挿入された場合に、2chとマルチのどちらを優先して再生するかの設定方法は機種によって違うので、大変ややこしい。 2004.7.26

先週と今週は取材の週で、仕事で写真を撮ったり音をきいたりしている。元々、仕事と遊びの区別がない方だが、それでも仕事の度合いが増した状態が続くと疲れる。

今日は、水泳における僕のささやかな目標が達成された。それは100mの個人メドレーを2分以内で泳ぐことで、読売新聞水泳部のキャプテンが計ってくれた結果は1分58秒だった。背泳で水を飲みのみ泳いでいたから、何回かやればもう2秒ぐらいは短縮出来るかも知れない。まあ、それは今後のお楽しみで、118秒のあと2秒ってのは体重80kgの人が2kgやせるようなもんですから、そう大した事ではないと思う。 2004.7.27

毎晩夢を見て、いつも音楽をきいている。夢の中で僕は「明日スタジオに行ったら、このCDをきこう」と思うのだが、実際は忘れてしまって全然別のものをかけている。

ヴィジュアルやSACDマルチ再生用の機器も増えたので、何とかオーディオ機器をスッキリさせたい。今日は次号マルチフォーカスチューニングの取材だし、原稿も書かなければならないし、これから二週間ほどはちょっと大変だ。それらを終えたら、お盆は恒例のパーティとなる。 2004.7.28

親切な人からLINNのCD12を貸してもらい、CD2〜3枚かけてみて「こいつはまずいものをきいてしまった」と思った。CD12は発売直後に一度借りたことがあって、TL-2+GOLDMUND

mm10の組み合わせと比較した。あの頃の僕は広い音場が最優先だったからmm10の方が良いと思った。あれから6年経ち、僕の音や嗜好や状況も変化した。空間感ならSACDマルチで得れば別世界だと思っているし、情報量なんていう(音楽の感動にはどうでもよい)ものよりは深みとか陰影を重視するようになっているのかも知れない。

頭が痛くなってきた。

CD12の凄さは、ちょっときいただけではよくわからない。適度な温度感、穏やかな緊張と抑揚、密度感というようなもので、きき慣れたソフトを普通にきいていて、時々「あれえ、こんな表現は今まで知らなかったぞ」なんて思う。僕は初めてGOLDMUNDのmm10をきいた夜のことを思い出した。あの夜とこの夜では8年以上のへだたりがあり、その間に僕もオーディオに関する経験値を高めてはきているわけだが、そこであらためて「なるほど」と思わせてくれるCD12は、やはりただものではない。

僕はLINNの製品を好ましく思っているが、残念ながらほとんど縁がない(実を言うと、ないのはyen?)。縁があって今も所有しているのはカートリッジ二個だけだ。しょうがないからこのカートリッジでLPでもきこう。そしてAirMacExpressでも買いに行こう。 2004.7.29

いつも書いてるけど、音だけに関して言えば、問題はイメージなのだ。「ここのところをこう鳴らしたい」「偶然でもいい、置き方を変えるでもいいから、あの機器で出たあの感じを自分の機器で出す」、それはイメージさえあれば、ある程度可能だ。それぐらい僕たちは機器の能力を出し切っていないところでやってるとも言えるのだが、とにかく、優れた表現をしばらく体験すれば音は何とかなる。考えてみれば、僕はずっとそういう風にしてやってきた。ただ、あの小ささと手軽さ、高級なトレーの動き、音+そのあたりを考慮したときCD12にはライバルが存在しない。

写真の処理が終わったので、あとは原稿書きだ。その間に別の撮影も入ったりするわけで、そういう時は別の撮影を気分転換にする。どう考えても撮影より原稿書きの方が大変というか鬱陶しい。

|

黒い箱だった頃のLINN製品に、デザインはあってないようなものだと思うが、銀色になってからのLINNにはデザインがある。CD12だけの時はわからなかったのだが、パワーアンプが出てきたところで僕は「意外にこわいデザインをする会社だ」と思った

「こわい」 というのは「きびしい」とか「えぐい」と受け止めてもらって良い。1台だけだとそうでもないが、このシリーズが勢揃いするとコンパクトな割に主張が強い

スピーカーのコムリが出て、その思いはさらに確実なものになった。僕はコムリを見るといつも「グラディエーターのヘルメット」を思い浮かべる、そういう戦闘的な何かを秘めていると感じさせるデザインだ |

思い出してみると、僕はかつて「黒田恭一さんのイゾルデ姫(CD12)よりSTUDIETTO姫」と書いているのだった。TD124がやってきてからSTUDIETTOもお見限りだったから、少し真面目にかわいがってやるかなと思い始めている。もう1台のSTUDIETTOも行く先が決まったので、そちらの調整もしなければならないし、久しぶりにマジでSTUDIETTOと遊んでみよう。先日の戯れる会でもみんなに確認してもらったが、クレルのプリからはフォノイコを外したままだし、セッティングも見直したので、全般的に音は良くなっている。だからSTUDIETTOも先月とは別の表情を示すはずだ。 2004.7.30

CD12も三日目となるとだんだんわかってくる。小さいのにズッシリ重い筺体同様、大人しそうに見えてこわいデザイン同様、穏やかな中にものすごく押しつけがましさを感じることがある。CD12が僕の所に定住することは無いが、もしそんなことが起きたら、そのあたりをどう対処するかがテーマになることだろう。全般的に濃くて強力な音にシフトするため、ヨーヨー・マのバッハ無伴奏チェロ組曲をかけると、途中で耐えられずCECできいてしまった。やはり完全無欠な機器はないようだ。(

)。ここにはどんなフレーズが入るか想像してみましょう

今日は記念すべきデジタルピクニック初顔合わせ。ピクニックで買ったキヤノンPIXAS9900iというA3ノビ プリンタはEPSONに比べるととてもスピーディだった。そして、プリンタをAirMacExpressにつないで、複数のコンピュータから無線でプリントが出来る。落ち着いて設定が出来なかったので最初は1台しか無線でプリント出来なかったが、みんなが帰った後やってみたらバッチリ、何台ものマシンから無線でデータを送ってのプリントが可能になった。 2004.7.31

二日間、ほとんど音楽をきかずに過ごした。めずらしい。

EOS10D+

AirLens

EOS10D+

AirLens

7月ほど暑くないので、このところ少し体が楽になった。だから今日は朝からアイワンのスイッチをONにして、音楽を楽しみつつ雑用を済ませながら原稿を書こう。

キヤノンPIXAS9900iで、自分の撮った写真を試しにプリントしてみた。久しぶりの染料系プリンタだ。ピカピカの光沢が美しく気に入った。でもCubeにはAirMacカードが入っていないのでFireWireケーブルをつながなければならない。僕はあの古いAirMacカードを何枚か持っていたんだよなあ、自分が使いたい時になくて、何故今頃になってオークションで探したりしてるんだろう?

「ちゃんときけ」と主張してくるので、CD12の再生音はBGMになりにくい。ききなれたソフト、例えばラムチョップをかけていて、背後で鳴るオルゴールみたいな音で、MyAudioLifeの原稿を書いている僕は意識をとられ、スピーカーの方を向かされてしまう。

8月の戯れる会例会は休みなんだけど、CD12を返却する前に平日の夜の例会をやってもいいのかなと考え始めている。ただ、平日の夜に戯れる会を入れると、仕事の依頼があったときに仕事を断らなければならず困ることがあり、どうしたものかと思ってしまう。

STUDIETTOでバルトークの弦楽四重奏をきいていたら、ちょっと頭が痛くなり、仕方なくCD12でホルショフスキーのピアノをきくと、やはり意識をそちらにもっていかれてしまうため、原稿書きははかどらない。と、機器やソフトのせいにしている。 2003.8.2

CECのTL-2とP-1A+P-3Aに戻しても、特に悲しくなるほどひどい音ということはないのだが、何かをすることによってCD12的な世界を出せないかなあと考えている。それが何かはわからない。P-1Aを16bitで使うことかも知れないし、DACを交換することかも知れない。

このところずっとLPはSTUDIETTOできいているので、調子が出てきたみたい。だからSTUDIETTOの音は良くなってきている。やっぱり、あまり多くの機器は使い切れない。アーム三本、カートリッジは5種類以上あってもそれから先は出番が少なくなる。だから、オーディオを一生懸命やって沢山の機器と接するというのは、自分にとってしっくりする機器さがしなのかも知れない。

僕はStudioK'sをつくってから多分20脚以上の椅子を買った。そして今残っている椅子が、もっとも現状に合っているものということになる。もちろん、すごく気に入って買うわけだけど、最低半年間使ってみないと、自分がその椅子を本当に好きかどうかがわからない。 2004.8.3

結局、僕はCD12の音を半分「すげえ」と驚嘆しつつ、半分「辟易」している。実際には驚嘆9:辟易1ぐらいの割合であるが、イヤなことってのは割合が大きいから感覚的には5:5になる。もしCD12を毎日使うことになったら、ちょっとした覚悟が必要だ。デジタルケーブルなんてないし、あの強固な筺体は置き方にもあまり影響を受けそうにない(だからポンと置いてどこでもあの音になる)。CD12のために全体のセッティングを見直さなければならないとしたら、ずいぶん偉い機器だ。

というわけで、今日もこいつの頑固者ぶりをきいてやろうなんて思って。このクソ暑い中、朝からパワーアンプのスイッチを入れさせるところが大したものである。おそらく、CD12というのは僕のようには受け止めない人のために存在するのだろう。

Dejavuを見ていたら、来月R・シュトラウスの「四つの最後の歌」ヤノヴィッツとカラヤンのSACDが出るそうで、やっぱりこれからはSACDだよなあと思う。安い機械でも音がいいもんなあ。 2004.8.4

予想通り、CD12はジョアン・ジルベルトの東京ライブなんかは最高に良い。ぐぐっと実体感が出る。ってなわけで、音の良さに感心したり、そこまでしなくてもいいじゃないと思ったり、おかげでこの一週間は随分楽しいオーディオ生活だった。やっぱり僕もオーディオが好きなんだなと再認識した。

さあ、今日はジェイク・シマブクロでもきいて、僕の頭を悩ますSACDマルチの原稿とMyAudioLifeの原稿をやっつけてしまおう。もう限界だ。来週末は「StudioK's設立後何とか潰れずにやってきて7周年パーティ」だ。去年は本当に偶然オーディオ関係の人が10数人集合して、ハンドル名は知ってるけど実物と会うのは初めてという人たちがいっぱいいたのだった。 2004.8.5

久しぶりにSTUDIETTOからのピンケーブルをTD124に差し替えてレコードをきいてみた。やはり僕のシステムで最も気に入っている状態はTD124+ダイナベクターDV507+ダイナベクターXV1+ブーメスター(フォノイコ)である。それで僕は今、何年かぶりでSTUDIETTOに装着してあるZYXクライオを外して、他のカートリッジをつけてみようかと思い始めている。まあ、フォノイコが沢山あったりすればSTUDIETTO+ZYXにベストマッチのフォノイコを選んで組ませることも可能だが、今は機器を少なくしようと思っている。いっそのことSTUDIETTOを処分せよとの声もあるのだが、さて、どうしたものか?

ご存じの通り、僕のところには大量のLPがあって、これを色々な人に出来るだけ安い値段で分けている。あまりに量が多いので、全部きいてみることなど出来ないが、ざっと見て自分の装置できいてみたいLPは試聴をする。その結果、あんなに沢山のLPの中から手元に残したのは今のところ50枚以下で、残す確率はかなり低い。僕はコレクターではないのだ。 2004.8.6

で、この一週間ほど、STUDIETTOで試聴して「けっこういいけど残さない」と判断したLPをTD124できいてみると「残しても良い」になってしまうのだ。今のTD124+ダイナベクターは過去最強の状態だから、STUDIETTOにもライラのTITANとかエミネントあたりの超強力なタイプを与えないと太刀打ち出来ないのかも知れない。ZYXクライオは繊細さとかさりげなさが身上だからなあ。さて、どうしたものか?

僕がずっと使っているTAOCのラックは5段で、棚板を1段増加して6台の機器を置くことが出来る。ずっと以前に買って自宅で使っていたものを持ってきた。その後機器が増えたので、ラックも増えて現在のようになったが、最近、真ん中の5段ラックが邪魔くさいなあと思っている。音がどうのという意味ではなくて、視覚的な問題で、4段ぐらいの物にしたらどうなるのだろうと考えているが、さて、どうしたものか。

今日でやっと原稿書きの目処がたった。こんなに苦労しているのだが、あまり格好をつけた文章でもなし、どこを苦労してるのかなんて、非常にわかってもらいにくいところがちょっと情けないが、そういうスタイルだからしょうがない。スタジオ内はなかなかの散乱ぶりだが、今週末はパーティだし、原稿を送ったら真面目に片づけなくちゃ、そろそろ陶器もやってくる。スクリーンもやってくる、プロジェクターもいいのが欲しい。 2004.8.8

今夜は久しぶりに平日の夜の戯れる会をやることになった。戯れる会にはLINN愛好者が割と多いので、彼らにとって今僕のスタジオできくことの出来る状態は大いに興味のあるところだろう。僕もLINNの製品には好意的な見方をしていると思う。国産でLINNのような製品を作ってくれそうなのは、SONYだけかなと思う。あの何年か前まであった美しいトップローディングのCDプレーヤーみたいな製品を、もう少し大きくもう少し高価でもいいから、比較的長いスパンで作って欲しい。ついでに音も少し濃く陰影のあるものにしてもらえるとなお良い。

今朝はひどい夢を見た。僕は6畳の和室と板の間が4部屋ぐらいつながっている部屋で戯れる会を開催していて、初めて参加という人が沢山いて、彼らは部屋の中で煙草を吸い、ラジオをかけるのだ。僕はCDプレーヤーから音を出そうと必死になるが、音は出ない。そんな夢だった。戯れる会は僕にとってけっこうなプレッシャーなんだろうか? まあ、色々な人に音をきいてもらうというのは大変だし、定期的に開催するというのは楽なことではないけれど、この二週間ほどはCD12効果で音楽を良く堪能していて、暑さの割に状態は良いのだが、何であのような夢を見たのだろう。わからない。 2004.8.9

昨夜の戯れる会もなかなか楽しかった。先日の戯れる会同様、CDの忘れ物があったので、もらちゃおうかななんて思っている。心当たりのある方は連絡して下さい。カエターノ ジョアン プレスリー。

|

幅3m×高さ2.4mのスクリーンが届いたので天井につけた。150インチの4:3ってところでしょうか

撮影用のバックにも使えそうだし、パソコンの画面を投影することなども考えに入れて、こんなサイズになった

電動なので、リモコンで昇降可能。10万円ぐらいだった

PLUSのプロジェクターがこのスクリーンに化けたので、今は何も映せない |

昨日でほとんどの原稿を送った。あーでもないこーでもないと考えていた時は「なんでこんなことをやっているんだろう」と思うが、こうなると「好きなことをやらせてもらっていて、色々な体験ができて、あれこれ理解できるわけだからまあいいか」と思う。登山をしている時にも同じような心理状態になる。写真撮影はもっと短時間の勝負だから、そういう事を思うヒマがない。

今日は久しぶりに、何もせず寝転がりながら音楽をきいて過ごした。

ベルギービールも届いた。今年の夏は体調が悪くてアルコールを口にするととても苦しい。ヒューガルテンはフルーティでおいしいビールなんだけど、金曜日は飲むことが出来るかなあ。 2004.8.10

TD124はとにかく過去最高の状態で、これで文句言われてもどうしようもないという感じだ。CDは自分好みの音という観点では確実にCECをとる。ただ、CD12をきいてしまったので現状のCECにはもの足りなさを感じる。CD12をCEC的に鳴らすのは無理みたいなので、今後もTL-2に頑張ってもらうしかなさそうだ。

そういうわけで、昨夜からTD124は久しぶりにOrtofonのMC30Superをつけてきいている。MC30Superの場合、やはり弦楽器には独特の魅力を感じる。

この暑さではオーディオどころじゃないのか、オーディオ関係の個人HPも、みんなやや低調? それとも裏では盛り上がっているのだろうか? 僕もまだまだやりたいこと試したいことはあるのだが、なかなかやれないし、やったとしても全部ここには書けない、書いていない、悪しからず。 20034.8.11

TVで女子サッカーを観戦してしまった。甲子園に出場している選手だって見たかったに違いない。StudioK'sにはTVがないのだが、プロジェクターとチューナーがあれば、大きな画面でオリンピックを楽しむ事が出来る。4年前も高橋尚子を見たいと思ってスタジオにTV導入を検討したのだった。僕は四年に一回ぐらいTVが欲しくなるらしい。サッカーワールドカップは石丸電気で見たが、あれは街頭TV風で楽しかった。東京ケーブルTVに申し込めば、衛星放送を見ることも出来るのだが、工事が間に合わなかったりしたらバカですね。明日と明後日の夜はStudioK's設立7周年パーティです。ビール飲みに来て下さい。

最近、新しいデジカメが欲しくなって、あれこれ調べている。そんなことするより、(30インチは買えないので)23インチのモニタでも買った方が良さそうな気もするのだが、どうしようかなあ。まあ、どちらも放っておけばどんどん安くなるのはわかっている、だけど、やっぱり物は欲しいときに買わなくちゃ楽しくない。トシとってから沢山の女性と付き合うのも楽しいけどさ、やっぱりあの、とにかく女の子と付き合いたくてしょうがなかった時代に付き合えなくて、何が人生だ。という気もする。 2004.8.12

昨日から7周年記念パーティの準備を始めている、とにかく和室を可能な限り片づけて、そこに作家から送られてきた陶器を並べるだけで一日かかる。今年も、お洒落なものバカバカしいタイプ、きれいなものなど、色々なタイプの陶磁器(主に食器)が届いた。僕はどれを買おうかなあ。でも僕は立場上、売れ残った物の中から選ぶ。

それから赤飯をつくる準備ををし、食べ物の準備をし、酒屋のおじさんにビールを100リットル持ってきてもらい、テーブルの脚を取り替えて低くする。今年はちょっと違うタイプのサーバーなので、氷を作っておかなくちゃいけないし、けっこう大変なんだけど、だんだん来てくれる人も多くなってきた。「人数が多すぎて入りきれない」なんてことは起きないと思うけど、さてどうなることやら。

パーティ中はアンプのスイッチを入れないので、今日の午後はききだめをしておくことにしよう。 2003.8.13

ああ、楽しかった。

古い友人や、日頃遊んでくれてる人、陶器ねらいの人、ひたすらビールとワインの人、いろんな人が集まってくれた。今夜はオーディオ関係の人が多そうな、そんな情報も入っている。理由はわからないが、昨夜は酒を飲むことが出来た。それでめずらしくビールを、およそ7時間で1.5リットルぐらい飲んだ。

このような立派な目録も頂戴した 中身も見たいかな?

このような立派な目録も頂戴した 中身も見たいかな?

AGCの会員は三人で、山口孝 厚木繁伸 ぷー・くま・お という強力なというか、他の組織には入りにくい人たちです。この目録はそのAGCからのもので、目録の中身を超意訳すると「やまもとくんともあそんであげるね」というものかなと思っている。

久しぶりに雨が降って、涼しいという感覚を思い出した。

昨夜はオーディオ愛好者が沢山スタジオに集まって、オーディオの話で盛り上がった。僕はもちろんオーディオ愛好者を愛しているけれど、写真愛好者も自転車愛好者も愛しているわけで、できれば年に一回か二回そういう人たちが男女いろいろ取り混ぜて存在する状況をつくって(これもまた僕の作品とも言えるのですが)、例えばオーディオに特別興味を持っていない人に「いい音で音楽をきくのは楽しいんだ」なんて語って欲しいと思っている。場が場ですから、「オーディオ好きの変人」扱いされる心配はない。

たまたま昨夜は他の分野の人がほとんどいなかったので、上に書いたような状態にはしたくても出来なかった。今度はもっと他の分野の人にも集まってもらえるような努力をしようかななどとと考えている。

ちょっと疲れたのでしばらく更新をやすむことにします。 2004.8.15

今週はものすごいくハードスケジュールが続いていて、それをこなすだけで精一杯だ。

ラックのこと、SACDのこと、二〜三日前から使い始めた23インチモニタ、そろそろ真面目に導入を検討しようかと思っているプロジェクターのこと、まだ、やってみたいことは沢山ある。

鹿野さんが富田宅のSACDマルチをきいたそうで、感想を寄せてくれたので、掲載しました。申し訳ない、余裕がなくて返事も書いていなかった。 2004.8.19

仕事と趣味と猛暑による睡眠不足で疲労困憊。EOS-1Dsと23インチモニタの組み合わせは作業効率が二倍ぐらいアップしたため、画像処理をやっていて大変気持が良い。だから、疲れていても夜遅くまで、前倒しにしてやってしまう。昨夜、スタジオの床はまたまたLPで埋まり、一枚づつチェックすると今回はけっこう自分できいてみたい物があるのだが、居間は音が出ないので、ラックを入れ替えてみてからのお楽しみだ。私は見た目の良さのためなら、汗をかくことをいとわない。

この手前にあるプリンタは一日中稼働していて、なおかつこんな調子だから疲労もするよ

一日がかりで画像の処理とプリントを行いつつ、こちらも必死で取り組み音が出るようにこぎ着けた。そしてまた疲労した。でも、音に関しては色々の良い変化を感じ、新しい発見があった。

そしてキヤノンからEOS-20Dが発表になった。800万画素ねえ。僕は、画素数はどうでも良くて、もう少し高級な造りのカメラが好きだ。

いろいろ必死で片づけているので、あと一時間ほどで、スタジオの中は元に戻ると思う。そしたら、一番にききたい曲は何かと言うと、ラヴェルのピアノコンチェルト(あ、当然第二楽章です)かな。今日は美しい旋律に飢えている。

クワドラのラックにしてみたら、TAOCよりも50Hz〜60Hzあたりがふくらむようで(TAOCがやせているのかも)、サーロジックの設定をちょっといじった。音はのびやかで開放的な方向に向かい、ホールの響きのようなものを良く表現するようになったので心地よい。

きく人によっては、クワドラのラックによって変化したCDの音を「アナログ的な音に近づいた」と言う人もいるかも知れない。なんで、こんなにグラグラでフラフラのラックに置くと、このように音にうるおいが生まれるのか、僕も理由はよくわからない。 2004.8.22

女子マラソンを全部観戦したので眠い。いい走りだった。そして、今日もスタジオ内の片づけに追われている。

|

23インチモニタにした

宙に浮いているようなスタンドなので、机が広く使える

FireWireのハブも付いていて、全般的に快適だが、DVDをみてみると、色調やコントラストに不満はないが、動きが時々ギクシャクする。試しに20インチの解像度にすると問題なしだ。23インチの1920×1200ではどうもおかしい。どういう場面で滑らかな動きが損なわれるのかを観察してみると、セリフが入るところ、そして字幕を表示するとギクシャクすることがわかった

やはりこの大きさになるとグラフィックカード(GeForce2 64MB)の能力的限界らしい。この問題を解決するため、またまたG4Cubeの改造に着手しなければならないようだ

ギクシャクしなくなったら、DVDはこのモニタで観てもいいかなと思っている |

|

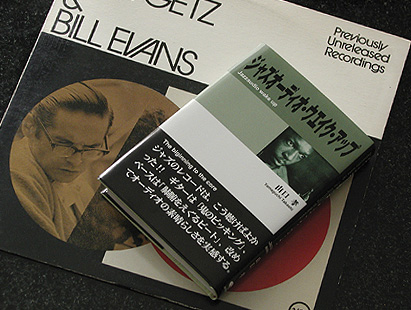

JAZZとオーディオの本って言うと、このところプロレスの場外乱闘的なものが多くて、正直読むに耐えないのだが、山口孝さんによる 「ジャズオーディオ・ウエイク・アップ」は、彼のジャズとオーディオに対する真摯な姿勢がよくあらわれている

このところ忙しくてまだ全部読んではいないが、この本は装丁も良いし、読み終わって本棚に入れたら、本棚にハクがつくと言うか、存在そのものに意味があるようなタイプの本だ。偉そうな本という意味じゃなくて、この一冊にかける入魂の度合い、渾身度の問題です

久しぶりにモノラルカートリッジを装着して、モノラルのLPでもきこうかという気になった

|

随分沢山LPを買ってもらっているが、どうも、またまたやってくるらしい。次はどんなものが来るのかという楽しみと、もはや過去のメディアとも言える(でも、僕たちにはまだまだ魅力的な)LPを愛好家のところへ分配するという楽しみを原動力にして、僕はLPの山の相手をしている。 2004.8.25

|

クワドラ効果は確かにあるのだが、なにしろLPでもって床が見えないような状況では、何がなんだかわからなくて、判断のしようもない

今日の午後、やっとここまできた。本当に大変で、1.5kgほど痩せたようで、目が落ちくぼんでしまった。まだもう少し片づけたいところだが、仕事をやりながらだから、なかなか進まない

|

昨日の午後は無線LANの設定に費やした。今、僕のスタジオにはプリンタが2台あって、1台は元からあるEPSONのPM4000PXで、これはFireWireでCubeにつながっている。デジタルピクニックというデジタル画像の勉強グループのために、僕は先日キヤノンPIXAS9900iというプリンタを買った。EPSONは顔料インクでキヤノンは染料インクだ。そして、これらをスタジオにきた人たちの(ほとんど無線LANカード装備の)ノートパソコンと共有しつつ、G4Cubeとキヤノンのプリンタを無線で接続したいと考えた。Cubeには無線LANのベースステーションがつなげてあり、EPSON 4000PXのUSBをベースステーションにつなぐと、他のパソコンから無線でEPSONを使うことが出来る。そして、新しく買ったキヤノンのプリンタは和室に置いたので、ここにはAirMacExpressというものをつけた。これでキヤノンも無線でプリント出来ればOKだ。

|

左 キヤノンのプリンタとAirMacExpress

右 AirMacベースステーション

この二つで、無線LANが組めるので、ベースステーションと接続しているG4 Cubeと和室にあるキヤノンのプリンタは、無線で印字ができる

Cubeに無線LANカードは不要 |

|

二日がかり、合計4時間ぐらいAppleのサポートから電話で指示をうけて、無線LANの設定をしたのだが、うまくいった時はすごく嬉しかった。そんなわけで、非常に快適な状態になった。次回のピクニックでは集まった人たち持参のパソコンを登録をしてもらって、うまく無線LANのネットワークに参加して、プリンタが動くかどうかを試すことになる。 2004.8.25

今日はとても久しぶりに時間が出来たので、音楽をききながら、外付けのハードディスクにデータのバックアップを取ったりしている。このところ写真のデータが肥大しつつあるので、これらの保存にはDVDの方が良いのかなと考え始めている。EOS-1Dsで撮影してA4にリサイズすると一枚約60MBで、20カットも撮るとすぐ1GBを越えてしまい、CD-R一枚では収まらなくなる。

クワドラスパイアのラックにしてから、TD124にはZYXクライオをつけていて、この状態はTAOCのラックでZYXをつけた時と比較してかなり良い。ZYXの繊細さにある種の響きが加味されて実に心地よい。久しぶりにZYXの良い面を堪能した。 2004.8.26

今夜はShuk'sルームに行くかも知れない。 2004.8.26

|

|

|

この部屋に入ったのは二度目だ。沢山の人が訪れて色々な感想を述べているようなので、ずっと自分の出る幕などないと思っていた。でも、昨夜はいくつかの条件が合って、久しぶりに音をきかせてもらうことになった。簡単に言うと「音について、ここをこうしろとか、ああしてほしい」という要求はない。それは約二年ほど前に行ったときも同じだった。その間、オーナーは僕の100倍くらいのパワーと熱心さで沢山の機器を試し沢山の人に会い、沢山の人を招いていたが、僕は最初にきいた時に感じたバランスの良さや円満さを知っていて、それは確保、維持されているだろうと思っていたし、昨夜もその印象が覆されることはなかった。だから、問題は満足できる部分を楽しむのか、それとも不満の方に目を向けるかでしかない

この夜は、上の二つのパワーアンプ使って、最初はLNP-2Lで鳴らしてくれたが、これはやや硬質な音だった。と言っても「耳が痛い」なんてことはなく、このあたりが心配無用の根拠で、方法を考えてちょっと低音を出してやれば解決って感じだった。CDトランスポートはP0だったので、当然柔らかな音にはならないが、プリをML-1Lにすると、よく広がり、そして中高音と低音のバランスも良くなった。いずれにしても、僕の音とはかなり異なるのでとても楽しめる。徒歩7分の場所にこの部屋があれば入りびたるかも知れない

沢山の機器を買ったり借りたりはそろそろお終いにしよう、という気もするが、盗んでるわけでもなし、誰が何をやろうと余計なお世話というものである。ただまあ、確かに「じゃあ最終的にどれを選ぶの?」と聞いてみたくもなるが、まだまだあれこれあれこれ試してみたいようだし、僕は「気の多さはマイナスでもあるが、彼の場合は熱心さが上回るよなあ」と思って、「やりたいだけやってくれ」とも思ってしまう

オリンピックと違って、オーディオには明確な「本番の舞台」がない。絵画や写真のように、サインやエンボスを入れたら完成品というものがないので、いつでも本番いつでも練習、作品と習作の境界は曖昧だ。若い頃、「今、こういうことをやっているんです」と言って作品を見せたら「習作は他人に見せない方がいいよ」と言われたことがある。なにしろ、あの時はそこで目一杯だったから作品なのか習作なのか自分で判断が出来なかった

オーディオって、死ぬまで一つの作品を創造し続けるような趣味で、もちろん良かれと思って、何かを取り込んだり失ったりしながらどんどん変化してゆく。その変化自体が楽しくもあり、習作を作り続けているだけなのかも知れないが、ほんの少し「こんなもんでいいや」と開き直って、「私の好きな音はこうです、嫌いならそれも結構、好きな人だけ遊びましょう。あれこれやってはいるけど、基本的に習作は見せない」路線にしてもいいんじゃないかな

だって、上の写真のような超弩級アンプを二組も同時に使って、それでもまだ満足できない風もあるわけだから、これはどこまでいってもどこまでやっても果てはない。これだと思うことさえできればそこが楽園になる 2004.8.28

|

クワドラスパイアの穴あきでグラグラのラックにしてみて、音質面で良かったことは何かというと、響きが優しく豊かになった点だろう。例えばいつもきいているR・シュトラウスの「ばらの騎士=カラヤン-シントウ盤」などで起きる、ちょっと刺激的な部分がとても良い感じになった。もうこれだけで感謝だ。それからSACDプレーヤーの音が潤いのある方向に変化した。これも嬉しい。久しぶりに「ケルン・コンサート」をきいみると、あのちょっとキンキンした感じが良い具合に変化している。マイナス面は、一部のソフトだが「ちょっと遠いなあ」と感じる物がでてきたことか。だからか、僕は最近椅子一つ半ぐらい前進した場所で音楽をきいてみている。

このページを愛読してくれている人たちの場合、アイワンという単語を耳にしたとき、SDサウンドのOTLアンプを思い浮かべる人がほとんどかも知れない。オーディオのアイワンは当然アンプだが、僕の場合は二つの物を想像する。もう一つのアイワンとは、パソコンのモニタの色合わせをする装置のことだ。SDサウンドの3パラOTLアンプが完成して、「TOPSTONE

i 1」という名称にしようというかと相談された時、僕が「いいですね」と答えたのは、もう一つのアイワンを知っていた事もあった。モニタキャリブレーションのi1(こちらはeye-oneなんだけど)はその時すでに存在していて、高嶺の花という存在だった。なにしろ、二つのアイワンは同じくらいの価格なのだ。

今日のデジタルピクニックは、アンプじゃないアイワンを使って参加者持参のノートパソコンでアイワンマッチをやってみる予定だ。 2004.8.29

|

オーディオマニアにわかるように書くと、これはテストトーンを再生してスピーカーから出た音をマイクで拾って解析し、イコライザーで補正する装置の画像版です

オーディオでは「フラットな音ってつまらない!」みたいな話もよくきくが、モニタの色調はこれを使うとだいたいOKかな

ただ、やはり左の写真のような普通の液晶の場合はアイワンを使っても色調には不満が残るかも知れない。それで僕の場合は大枚はたいて23インチモニタなんてことになる

同じメーカーから、プロジェクターでスクリーンに投影して反射してきた色を解析する装置もあって、これを使えばコンピュータからプロジェクターで投影する時のプロファイルを作ることが可能だ

かなり高価なものだが、一回色を決めてしまえば毎日使うことはないので、個人ではなかなか買うことの出来ない代物だ |

どうでも良いツッコミですが、キャリブレーションが必要な環境(プロユース)の場合は、毎日やるようです。もちろん使用頻度によりますが、印刷所や出力センターでは一日数回とか。使用頻度が少なければ回数減らして良い、というモノでもないところが難しいです。

なのだそうだ。僕は三ヶ月に一回ぐらいでいいかな。 2004.8.30

StudioK'sは二階なので、となりの建物が邪魔をしてパラボラアンテナによる衛星放送の受信は出来そうにない。それで、ケーブルTVの契約をしようと考えている。オリンピックが終わった段階でこんなことを考えてるのは、我ながら相当おバカだと思うのだが、オリンピック中はものすごく忙しかったし、もしスタジオで大画面のハイビジョンを鑑賞できたら、僕は睡眠不足で体調を崩していたに違いない。

ケーブルTVの契約をするついでにインターネットも24MBのコース(今は8MB)に変更して、IP電話にしようかと考えている。すでにIP電話にしていて、僕と無料通話が可能な人はいるんだろうか?

先日Shuk'sルームに行ったとき、借りてきたものがある。PerpetualTechnologiesP-3A(改)だ。ところが、通電しておこうと思ったものの、ACアダプターが見あたらない。以前、戯れる会でこの二つを比較試聴した時と同じ結果かどうか、ちょっと興味がある。

EOS-20Dと新しいレンズ三本の詳しい資料がキヤノンから送られてきた。資料をよく読むと、何と10Dより性能アップでしかも軽くなっているじゃないか。APS専用レンズも使えるし、困りますねこれは。オリンパスE-1に近い軽さだ。秋にはオリンパスも小型軽量の普及機を発表するみたいだし、困りますねこれは。

うひゃ、G5のiMacが出た。ここは早まらず、OSがTigerになってから買うのがいいかな。わしゃ、ディスプレー要らんから本体だけのを作って売って欲しい。好きこのんでG4Cubeの改造をやっているわけではない。 2004.8.31

ラックをクワドラスパイアのグラグラのにしてからカエターノのCDをきくと、これがすごく良くて驚く。カエターノのCDって35枚ぐらいあって、しかもしょっちゅうかけているからすごく嬉しい。ラックの効果は全てのソースに影響があるので、その辺を確かめつつ楽しんでいるため、AETのSCR

Lineケーブル2004年仕様とP-3A(改)はまだ接続すらされていない。それにしても極楽だ。オーディオ界には極悪人という人種が存在するらしいが、僕はいつも楽しんでいるから極楽人であります。

2004.9.1

PLUSのプロジェクターのことについて書こう。僕はホームシアターに興味や体験がなかったので、今年の三月の段階では自分の中にプロジェクターで映し出す映像に対しての明確な基準はなかった。スタジオの天井がヤワなので、三管は重たくて設置できないし、DLPを体験してみたいと思ったので試しにPLUSのデータプロジェクターを買ってみた。これを使って、AVにおける「調整」というものに接し、また、映像を見るときのポイントみたいなものを学んだのだと思う。

最初のうちは、小型DLP機の良いところだけを楽しんで過ごした。だが、しばらくすると色々な不満を感じるようになった。黒が黒くならないとか、白が白すぎるとか、ファンノイズがうるさいとかいうことだ。約150時間ほど使ってみて、ある時から「こりゃ、限界だな」と思った。それは、「めぐり逢う朝」を見た時で、ろうそくの光で撮影したような場面が続くと黒が浮いたようになって耐えられなかった。DLPの鮮明さを当たり前のこととしてやり始めたので、僕は三管の映像を見ると「なんとなくぼけてるなあ」と思ってしまう。マスタークロックジェネレーター付きCDの再生音に慣れると、普通の音がぼけたりずれたりしてきこえるのと似ているかも知れない。いや、もちろん三管には液晶とかDLPでは絶対に味わえない三管の良さと言うか深みがあって、これはデジカメと銀塩フィルムの違いみたいなものだろう。

僕のスタジオは、8m×5mほどで、物がなければまあ広い。友人と交換して使ってみたサンヨーの液晶プロジェクター(Z2)は、かなり広角レンズで、しかもシフトが可能だった。つまり、そう広くない部屋で目一杯大型スクリーンを使い、しかもシフトが出来るから、生活への邪魔も最小限にする、というタイプの機種らしい。画質に関しては一長一短で、PLUSを越えているとは感じなかった。

その後借りた三菱のプロジェクターも、120インチの16:9だとズームを一番望遠にしてもちょっと距離が余る感じだった。僕としては120インチ程度で良かった(DVDでそれ以上大きくするとアラも目立つ)のだが、プロジェクターの設置のことを考えに入れて横幅3mの電動スクリーンにした。天井が弱いので、後ろの壁面を利用してプロジェクターを設置したいのだ。PLUSのプロジェクターを売ってスクリーンを買ったため、スクリーンはあるがプロジェクターがないという、「一人で賢者の贈り物」?みたいなことになってしまった。 2004.9.2

9月3-5日は小野川湖でキャンプなので、更新休み。

ろうそくの明るさは驚異的、あ、LEDのヘッドランプもすごく小型軽量で驚異的、やっぱりとうもろこしは焼いて食べるのが一番おいしい。小野川湖は涼しかった、楽しかった、でも疲れた。キャンプから帰り一晩寝たものの、疲れがとれず、今日はアンプのスイッチを入れる気にならない。

昼食をとり、キャンプから持ち帰った乾燥イチジクを食べ、やっと「音楽をきいて元気を出そう」という気持になってきた。 2004.9.6

大学生の息子が、通っていてる大学の近くにアパートを借りると言って家を出た。大学は紫音さんちの近くなので、息子がオーディオに興味があれば遊びにも行けるのだが、残念なことにオーディオにも写真にも興味はないみたい。家族ってそんなもんだよな。

キャンプで作ってみたパンプキンプリンは、いい加減に作ったので、まるで配合が違っていた。近く、スタジオにてリベンジの予定。

LPが沢山あって良いなあと思うのは、普段なら絶対に出会わないであろうソフトをきくチャンスがあること。例えばベートーヴェンでも、いつもきいているのはとても限られたもので、ピアノ三重奏なんて言うとこんな機会でもなければ意外にきかない。

|

9/11(土)の午後は戯れる会の例会

クワドラ効果と、P-3A(改)の音を楽しむ予定

色々な条件が違っているので、以前この二台を比較試聴した時とは印象が異なり、ある面で、評価は逆転さえする。このあたりがオーディオの不思議だ

9/11は今のところ定員に満たないので、StudioK'sに一度も来たことがなくて、戯れる会例会に参加してみたい方の特別参加OKです。 参加費2500円 飲み物二杯つき

参加希望の方はメールで申し込んで下さい

|

このところ、LPをきくのに忙しくて、あまりCDをきけずにいた。しかし、今朝P-3A(改)をきいてみてから、当分CD三昧になりそうだ。しかし、なんでこんなに良くなっちゃうんだろう? 信じられない。これだからオーディオは楽しい。ただ、ちょっとだけ気になることがある。それは、音が少々真ん中に集まり気味で、しかも、やや左に寄ることだ。僕の耳がおかしいのだろうか。でも音は良い。CDからこんな再生が可能だったのかと認識をあらためるほど良い。

P-3A(改)への通電は二日目に入り、スタジオの床に広がっていたキャンプ用の食器や調理器具を片づけ、残ったLPを和室に運び込んだので、全体的に少しスッキリした音になり、だいたい真ん中からきこえるようになってきた。昨日も昼間は仕事で出かけていたし、今日はもうダメって感じで近所の鍼灸院へ行くつもり。キャンプから帰ってから、ずっと左右の側頭部がしびれたようになっていて、音楽をきくとすごく疲れる。疲れるのだが、LPもそしてCDも軽く当社比を更新する鳴りっぷりで、それはSACDマルチ再生を楽しむ余裕がないほどだ。 2004.9.8

オーディオベーシック誌第32号が出た。写真も記事の企画も文章も、毎号いろいろな事を試みているのだが、なにしろ三ヶ月に一回のペースなので、なかなかデータも蓄積されない。でも、やっとわかってきたこともあって、それなりに変化はしていると思う。

オーディオベーシック誌の「わがまま実験室」で、僕はSACDマルチの記事をつくっているのだが、今回の試聴をやったおかげでウイーンアコースティックのスピーカーをもう一組注文する事になり、多分明日届く。 2004.9.9

昨日は、午後スタジオにプークマさんが遊びに来て、その後一緒にプークマ宅へ行った。僕は写真みたいな音を出そうと思っているし、彼は油絵みたいな音を好んでいるので、全然違う世界なのだが、昨夜の音は今まできかせてもらったプークマさんの音のベストだった。以前よりスッキリ、ストレートなそれでいて含みのある音になっていた。でもやはり同じプークマサウンドであることに変わりはない。言葉ではうまく説明できないが、意識することによって少しづつでも自分の音にその要素を取り込めたらと思っている。

オーディオベーシック誌で黒田恭一さんが「無声映画版 ばらの騎士」の紹介をしていたが、僕はこのソフトのアナログ盤を持っている。1999年にこのスタジオでLPの再生を復活させ、LPをほとんど持っていなかった頃、SISで段ボールがに入ったレコードの箱をを見つけた。「これなに?」って聞くと「仕事で長期海外に行ってしまった人が不要のLPを処分しているのだ」と教えてくれ、その中から何枚か買ったうちの一枚だ。多分元の持ち主はイギリスで古いタンノイを買って帰った人なんじゃないかな。 2004.9.10

二組目のウイーンアコースティックV1は届いたが、とりあえず箱から出さず、午後の戯れる会で開梱し、リアにV1二台というのをやってみるつもりだ。AB誌にも書いたけど、リアスピーカーの質はかなり影響が大きいので、そのあたりを体験してもらえたらと思っているのだが、果たしてうまくいくだろうか。

チラッとSS誌を読むと、ネット関係の知人が数人登場していた。時代は確実に変化しつつある。

カメラが欲しい。持つと心がおどるようなカメラが欲しい。そんなもん、自分の中からしか生まれないとは思うけど、オーディオとカメラはちょっと似ていて、少しは機器に依存ができるので、新しいカメラや機材を手に入れると刺激になる。

昨日の戯れる会で、マルチ再生のリア用にウイーンアコースティックV1を二組設置した。ビヨークの新しいSACDもそろそろ届くのできいてみるのが楽しみだ。ああ、そうだヤノヴィッツのSACDも欲しい。

理由はわからないが、この一週間、首から頭がものすごく疲れている。

CDからは今まできくことがかなわなかったような再生がなされているので、ちょっとLPはお休みしてこの数日はCDをよくきいている。昨日、大家さんが栗ひろいに行って栗をくれた。ああ、栗ごはん食べたい。秋刀魚食べたい。 2004.9.13

|

これは、とてもとても高価な真空管なのだが、専門家に見せたところ、「うーん」と言って困っていた

ガラス部分やゲッターの形状、番号の書いてある場所からすると、多分英国製ではないだろう。だが中のパーツは本物っぽいし、測定表も付いてるので、どこかに作らせた本物かも知れないとのこと

何本かある中から一本だけ、専門家の言うような形状の物が出てきた。それは手前の物で、確かに頭が扁平でやや太い。でも、番号の場所は同じだ ??

どなたかこの真空管欲しい人いますか? |

同時に持っていったテレフンケンのEL34は、箱を見ただけで「これはテレフンケンって書いてあるけど本物じゃなくて、うちじゃ一本4.000円で売っています」なんて言われちゃうし、真空管の世界はお宝鑑定団的である。ドーピング検査みたいに数値で陽性とか陰性の判別はつかないから、音をきいてみて良ければそれでOKだとも言える。いっぱいあるからEL34を使ったパワーアンプ、例えばアブソールの中古かなんかを手に入れて、差し替えて遊んだら楽しそうだ。どっかにアブソール余ってないかな。

アテネパラリンピックのことが報道されている。僕が車いすレースの写真を撮っていたのは93年からの三年間で、選手たちは「メダルを取った時に、社会面にしか掲載されないのが残念だ」と言っていた。今はちゃんとスポーツ面で紹介されるようになったので良かった。ところで、車いすのレースは陸上競技の範疇に入れられているのだが、僕はこれに疑問を感じている。

車いすのレースは、陸上競技の種目に加えて自転車競技的種目を取り入れたほうがずっと面白いと思う。車いすマラソンの世界記録は42.195kmを1時間20分程度だから、自動車で言うとF1的で、ランのフルマラソンのような耐久レースではない。また、レース用車いすはあくまで足の代わりという陸連の規定により、カウリングや変速装置をつけることが出来ない。下りでは時速60km/hも出る、まさに空気抵抗と戦っているレースでカウリング不可とは!

「ねえねえ、車いすケイリンってあったらいいと思わない? 実現したら年収3.000万ぐらいはいくかもね」と僕が言うと、選手はみんな目を輝かせて「そんなのあったら絶対プロになる」と言った。でも、そういうことをやると「障害者を見せ物にしちゃいけない」とか言う人がいるんだろうなあ、でも、TVに出てるタレントなんかみんな見せ物じゃないか、障害者は見せ物になる権利もないのか?なんて考えていたのが10年前の僕だった。

僕が大富豪だったら、トラック競技には自転車の種目を採用した大会を開催する。カウリングどころかカーボンのモノコックボディレーサー(想像しただけでカッコいい)OKで、5.000mの個人追い抜き(ホームストレッチとバックストレッチからスタートして、もし追いついたらそこで終わり、一周ごとにどちらがリードしているわかる)、10.000mの団体追い抜きとか、スクラッチ(スプリント)レースも面白そう。ロードは年に一回ツール・ド・フランスのようなステージレースをやれれば最高だ。

ついでに書くと、これらのレースには健常者も差別せず参加を認める。

と、まあ長い間考えていることを書いてしまいました。ビヨークのSACDが届いたので、これから試聴します。 2004.9.14

大量にやってくるLPのことでは、色々な体験をさせてもらっている。商売でやっているわけではないので、少々高く売れたとしても、オークションに出して一枚一枚発送なんてのはやりきれない、とにかく、必要とする人の所へなるべくスムーズに安く、できるだけ効率よく(80枚〜100枚単位で)引き取ってもらえるのが最も望ましい。

クラシックやJAZZはある程度内容や価値もわかるが、Popsやロックはよくわからないものが多くて困っていた。それで、一枚100円でもいいやと思って、徒歩8分のディスクユニオンに持っていくと何と23枚7.000円なんてこともあって、僕はとても混乱する。LPはとにかく場所を取るので、大量に引き受けてくれる人には感謝です。

最近わかったのだが、イヤなことがあった時はSoundSticksで音楽をきくと実に良い。BOSEのパワーアンプを加えてからは、Mac+SoundSticksは音質向上が著しく、音楽に入り込むには具合がよい。「さびしがりやさんには近距離聴取」=

山本の新説 近接聴取=さびしがりや?

|

オリンパスのプロサポートから E-1のセットを貸してもらってきた

CCDが小さいので、EOS-10Dと比較しては無理があると思うけど、E-1はなかなか高級ですから、クルマで言うとバンデンプラ プリンセスみたいな感じかと思ったら、想像以上の画質だった

午後はEOS-20Dの説明会。銀座のキヤノンサロンに行って、まだ売ってない20Dをいじってくる。20Dは秒速5コマ連射で暗部のノイズも少なそうだから、これは乗り替えかなあ

2004.9.15 |

|

まあそういうわけで、パンプキンプリンv.3.0

OLYMPUS E-1 14mm-54mm

上の写真の専用ストロボ使用 f5.6 天井バウンスでオート

これをエサに釣れるのは誰か? |

ずいぶん涼しくなってきたけど、天気が良いとまだ暑い。クワドラスパイアのラックにしてから、音はやや響きが多く、しなやかな傾向を増した。大量LPの中からの試聴は終わりにして、昨日は久しぶりに演奏録音共に気に入って僕が何年間も楽しんでいる超厳選LPを何枚かきいてみた。やはりものすごく良くなっているので、僕はまだまだオーディオを新鮮なものとして接することが出来そうだ。

ほとんど同じ機器を使って、ほとんど同じ思想で接しているわけだから、何年間か熱心にやれば煮詰まる。煮詰まった状態のまま楽しみ続ける人もいるし、つまらなくなってやめてしまう人もいる。煮詰まったところから、さらに新しい未知の世界に踏み出していけるかどうか。ここが問題だ。僕はそこのところをやっているし、戯れる会もそうだ。

今の音はとても気に入っているから、今日もあれこれききたいけど、こんなに天気も良いんだし、昼間は借りてきたカメラを持って撮影に行こう。室内での試し撮りは雨の日にやればよい。 2004.9.16

ビヨークの新しいSACDのマルチバージョンは僕のところで、今のところちょっと持てあまし気味なので、まずCECのTL-2で2chをきいている。フロント2chはクワドラスパイアによって、リア2+2chはウイーンアコースティックV1をもう一組導入することによって、しなやか、高品位、響きが豊富という方向にシフトしたので、最初の頃「ちょっと音がきついなあ」と思っていたムターのバイオリン協奏曲なんかは問題解決って感じだが、その分ピンクフロイドなんかは上品すぎてつまらないと言う人もいる。まあ、しょうがないよ、僕は僕の年齢の能力や人間性を今持っているわけで、35才にも18才にも戻れないのだ。 2004.9.17

EOS-20Dを買うことにした。これは10Dと入れ替えて完全にお仕事用で、うれしさとかワクワク感はゼロに等しく、10Dで不満だった事が解決されてイライラしなくなるのが有り難い。なにしろ1年かそこらで大幅に性能アップするから、購入してはいるけどリースみたいなもので、買い替えた差額は「フィルムやポラ代、現像代だと思えばいいや」と割り切るしかない。できれば、EOS系と別に仕事と趣味の両方に使えるデジカメを欲しいと考えている。それが何になるかはまだわからない。フォトキナに期待かな。私は平和なカメラが欲しい。

やっとギリギリ、昼間でもエアコンを使わずにいられる程度の暑さになってきた。ファンの音ってどうしてこんなに耳障りなんだろう。だから、やっぱりコンピュータはG4Cube、PLUSのプロジェクターに比べると三菱のプロジェクターLVP-D2010はかなり静かだったから、それだけで好意を持つし、そういうことにも気をつかった機器は性能も良いことが多い。

見た目の機器はあまり変わっていないが、出てくる音はこの数ヶ月かなり変化している。去年よくきいていたCD、ダコタ・スィートとかラムチョップをきいてみるとよくわかる。戯れる会とか時々来るお客にはどうしても特徴的なソフトをかけることになるのだが、そういうんじゃなくて、日常生活の中でBGM的にきいているものが良くなってるので、こちらは大変平和だ。 2004.9.18

ダークさんに教えてもらった「作曲家占い」、僕はモーツアルトだった。ふーん って感じ。一番好きな作曲家ってわけじゃないんですけどね。僕が好んでよくきく作曲家は誰かな、有名どころでは、バッハ、ベートーヴェン、シューベルト、ロッシーニ、ブラームス、ドビュッシー、プッチーニ、そしてR・シュトラウスってなあたりで、フィルさんとは随分違いますね。でも、僕がフィルさんの年齢の頃は上の作曲家の曲なんてほとんどきいてもいなくて、30才前後の僕は古典と現代曲が好きで、ロマン派とか近代はまだきいていなかった。もちろんオペラなんて興味もなかった。 2004.9.19

秋葉原で、iMacG5の実物を見た。「塗り壁」って感じだったが、ディスプレーの画質は予想より良さそうだった。

スカイプという無料でインターネット電話ができる

ソフトをご存知でしょうか?

http://landship.sub.jp/stocktaking/archives/000461.html

http://www.skype.com/

MacOS X用にもβ版が出ており、僕もインストールしてみました。

ちょっと面白そうです、良かったら試してみませんか?

http://web.skype.com/home.ja.html

Pippinさんから突然こんなメールがきたので、早速ダウンロードしてインストールした。そして約一時間後、文京区-鎌倉間の無料会話に成功した。これからは電話代ってあまりかからなくなるんだな。 2004.9.21

僕はすでにiSightをやっているので、つながった時のインパクトはiSightにかなわない、iSightはTV電話でAVだが、Skypeはピュアオーディオだ。マイクとスピーカーが付いているコンピュータがあれば、Windows同士でもWindowsとMacでもOK、5人まで会話出来るそうだし、なにしろフリーウエアだからすごい。純IP電話というわけだ。iSightの場合は画像の転送を伴うため0.7秒ほどタイムラグがあるのだが、Skypeはほとんどタイムラグがない。ただ、相手のスピーカーから出ている自分の声が相手のマイクに拾われて自分スピーカーに入ってきてしまうので、自分の声が二重に聞こえてしまう。僕としてはBluetoothのヘッドセットだな。もう少し早ければ、ドイツに行ってた御田さんと国際Skypeを試みることが出来たのに、残念でした。

|

善は急げというわけで、プリンタのインクと紙を買いに行ったついでに、Bluetoothのヘッドセットを買ってきた

耳にかけて、音をきくことができて先端の部分はマイクになっているわけで、Bluetoothだから半径9mほどはとどく

SkypeやiSightにはこれを使うと良いと思う

こういう新しいことをやるのは楽しい 2004.9.22

残念ながら、これの音質は今ひとつだった |

今朝、東京ケーブルTVの人が来てケーブルモデムを交換した。今までの8MBから24MBのコースに契約更新したからだ。おかげでインターネットのスピードは少し速くなった。どのみち理論値通りのスピードは出ていないはずだが、確かに3倍ぐらいスピードアップしているようだ、実測値で10MBは越えているのだろうか。とにかく速いというのは気分が良い。

IP電話は、Skypeがあれば不要かも知れないので申し込まなかった。デジタルのケーブルTVへの加入はケーブルTVチューナーの出力端子が(音声=光、映像=D端子)と今ひとつなので見合わせた、デジタルならiリンクぐらい付いてなくちゃね。ケーブルネットは月額5.000円弱で、今となってはちょっと割高だが、将来ケーブルTVに加入するかも知れないし、メールアドレスの問題もあるのでケーブルネットを継続することにした。ま、昔、Niftyでチャットに狂って月額何万円もの課金を(僕じゃありませんよ)払っていた時代を思えば安いものです。Niftyって3分10円だったよな、で、これに加えて電話代もかかってたわけだから、今思うと随分巻き上げられてきた。

今日も暑いので、どうにも落ち着いて音楽をきく気になれない。もう9月も下旬なんだからさ、ちっとは涼しくなってくれよ。

EOS-1DsMkII 発表 1670万画素だと、おいおい、ひどいなあ。 2004.9.22

昨日は戯れる会の人たちとSkypeで話をしてとても面白かったが、定価90万以上するカメラが二年足らずで旧製品になることを思い浮かべると、ちょっと滅入った。

本当に偶然、99.9%見逃していたのだが幸運なことに、今朝、アンドラーシュ・シフ演奏の「シューマン フモレスケ」をLPの箱の中から発見した。子供の情景とクライスレリアーナあたりは別格として、僕はシューマンのピアノ曲ではフモレスケが好きで、自分がつくったCDの中でも弾いてもらっているほどだ。午後はこのLPをきいてみよう。

シューマンのフモレスケは約30分ほどのピアノ曲で、最初、何の予備知識もなくきいた時の印象は「バカにされたような」感じがした。終わるのかと思えば終わらないし、なんだかヘンな曲だなあと思ったのだが、CDを買って(これがまた少ない)何回かきいて、すごく好きになった。ある時期繰り返し繰り返しきいたので、ケルンコンサート同様、曲をきいていれば次がどう展開して、どのようなフレーズが奏でられるかを覚えてしまった。喜んだり悲しんだり、ちょっと夢見がちだったり、という日常の自分自身を見るような曲だと思う。

P-3Aとプリの間にFIDELIXをつけてみた。僕は今までに何度かFIDELIXを試したことがあるものの、どうも効果が確認できなかったのだが、今回は少し効果があるような気がする。

今週の初めに買った、三島由紀夫の「春の雪」オリジナル版?と言っても第38刷を読んでいる。去年の正月に文庫本で読んだのだが、ずっと単行本で読んでみたいと思っていた。第38刷とはいってもオリジナル版は旧仮名づかいだから、文庫本で読むのとはまた趣が異なる。僕にとって春の雪と同じぐらいロマンチックな音楽は何だろう? ブラームスのピアノソナタ第三番の第二楽章かな。 2004.9.23

今日は朝からインターナショナルオーディオショウの取材だった。色々な製品に出会い、色々な人と会った。夕方、交通会館へも行き、ここで一番興味深かったのはCECの新製品だった。小型のフォノイコとDACがあり、特にDACは安いが機能満載なのだ。一例をあげると、USBの端子(入出力双方向OK)があり、マイク入力やヘッドフォン端子もあり、パソコンと組み合わせると色々遊べそうだった。CECの新しい機器はすべてシルバーパネルになっていたので、僕は石渡社長に「お願いですから、LEDをもっと暗くして欲しい」と伝えた。

当然何人かの業界関係者とも顔を合わせ、「こんどこんなことをやりたいね」とか「近いうちに、このようなことをするから協力をよろしく」みたいな企みを打ち合わせた。うまく運ぶと良いのだが、どうなるかな。

FIDELIX ハーモネーターを丸一日通電後、CDの音をきくとやけにリアルにきこえる。CDからこんな音はきいたことがなかったから不思議、と言うかキツネにつままれたような気分。よくわからない。 2004.9.24

今夜はぷーくまご夫妻に連れて行ってもらい、カティア・ゲレイロのコンサートに行った。今年に入ってから、コンサートは初めてだったけど、今は(若い頃と違って)上質な演奏会しか行きたくない。今年は今夜のカティア・ゲレイロと、あとは10月のジョアン・ジルベルトで充分かも知れない。 2004.9.25

「FIDELIXなんて書いても何のことだか理解できる人は少ないんじゃないか?」とぷーくまさんが僕に言う。確かにそうだ。このページの読者で「そう言えばFIDELIXハーモネーターなんてもんがあったなあ」と思ってくれる人は半分もいないかも知れない。というわけで、FIDELIXハーモネーターの画像です。

CDプレーヤーとアンプの間に入れ、CDの音にほんの少し超高域の雑音のようなものを加えることによって、CDの音をアナログっぽくする装置という風に認識しているのだが、違ったかな。 2004.9.26

デジタルピクニックで、オリンパスのE-10とE-1の重さを標準ズーム付きで比べてみたら、ほとんど同じぐらいだった。これはちゃんと計りではかったから間違いない。そして、同じ条件で撮った画像を見比べるとかなりの差があり、そこに居合わせた人は全員驚いた。まあこの二機種は三年ほどの隔たりがあり、撮像素子の面積が二倍違うし、レンズも違うのではあるが、そういうことを差し引いても、デジタルカメラの進歩はおそろしいと再確認した。E-1の標準ズームについてよくわかっていないことがあったので、明日、再度E-1での試し撮りをしてみようと思う。

僕は、35mm型一眼レフの画素数って多分フルサイズ2.000万画素ぐらいをピークに、そこからは小型軽量化と低価格化に進むのではないかと考えている。あと10年後にはフルサイズのデジカメが20万円ぐらいになっているのだろうか。

実はビヨークの新作をちゃんときけてなくて、デジタルピクニックの勉強会が終わった後マルチできいた(三度目ぐらいかな)。で、どうきいてもコーラスの中からロバート・ワイアットの声がきこえてくる。えーと7曲目ねって感じで調べてみると、ロンドン聖歌隊の中に やっぱりワイアットの名前があった。

車いすマラソンで金メダルの畑中和さんは、かつて何度も写真を撮った。大阪での写真展を見てくれて、電話で話をしたこともある。このHPのどこかにも昔の写真を載せているはずだ。数年前まで国内ではライバルがいなかったから、土田和歌子さんの出現は大きかったのかも知れない。800mで銅メダル広道純選手の腕の写真ってのもどっかにあったなあ。でももうみんな10年近く前のことで、StudioK'sをつくってからは、興味の中心はオーディオだろうか?。

僕が96年8月に銀座キヤノンサロンで行った写真展「鉄腕たち」は、アトランタパラリンピックと重なっていた。会期中、日本人選手が銀メダルとかはわかっても、じゃあ、優勝は誰で、タイムは?ということになるとまるでわからない。僕はインターネットで結果を調べていたのだが、あの頃はまだインターネットも使い物にならなくて(情報を発信してくれない)、結局アマンダスポーツに数日遅れで届いたスイスのスポーツ新聞で詳しい結果を知った。日本のスポーツ新聞と違って、ちゃんとスポーツの結果が載っているのだった。

やっと気温が20度以下になり、エアコンが不要になった。マルチのリア用にメリディアンのパワーアンプを貸してもらったし、また色々きいてみよう。 2004.9.27

雑誌「NIKITA」は笑ってしまいますね。どこまで続くか見せてもらいましょう。僕はちょっと生意気な男の若い奴、つまりワカゾーはけっこう好きなんですが(自分がいつも若造気分だからか?)、元々コムスメは大嫌いだからなあ。

今日からフォトキナ。各カメラメーカーさん新製品いっぱい出してくれ。キヤノンもなにやら、怪しげな広告を打ってきて、これはプリンタらしい。どんどん出して、僕の趣味や仕事を充実させて欲しい。あとはAppleが1kg程度のノート型を出してくれたら言うことなしだ。一番軽い12インチのPowerBookでも2キロ+だから、これはちょっと辛くて、それならいっそのこと15インチの方が良いってことになる。

ふーん、オリンパスの普及版一眼レフは噂通り、本当にE-300って名前だったのか。ダストリダクションもついているし、新しい普及型ズームレンズのテレ側とワイド側でのピント移動がなければ、これもいいな。ズイコー14mm-54mmは、f2.8-3.5とズームとしては明るいし、良いレンズだと思うけど、テレ側とワイド側でピントが移動するものをズームレンズと呼んではいけない。昔、コニカはそういうタイプをバリフォーカスレンズと名付けていたと思う。

標準ズーム+電池込みで1kg以下、RAWデータでの撮影は当然出来るとして、それに加えてjpgのカラーモードを、1)渋目で濃いめのコダクロームモード 2)ニナガワ・ミカが好みそうな赤の強いアグファモード 3)ど派手のベルビアモード、4)上品でクセのないモードの四種類から選んでRAWと同時撮影できると最高です。

クワドラスパイアのラックにプリアンプとフォノイコライザを置いただけで、TD124の音はものすごく質感の良いものになった。それなら、STUDIETTOにも同様の影響がある筈だと考えている。そいつを確かめなくちゃと思いつつ、音楽をきくのに忙しくてまだやっていない。次の戯れる会例会よりは前に試しておきたいと考えている。 2004.9.28

この一週間ほどで、戯れる会のメンバーのうち10人ぐらいの人は、延べで何十時間か無料電話を楽しんだみたいだ。例会で一〜二度顔を合わせたことはあっても、メールじゃちょっとかしこまるし、かと言ってわざわざ電話をかけるほどの用事もないという人たちが、一気に会話をしはじめたので、親密度は上がり、色々な情報交換をした。BBSとも違うし、どちらかというとアマチュア無線に近いノリだろう。無線で東京-北海道の交信をするにはかなり大きなアンテナを立てるか、遮蔽物のない高い場所で通信する必要がある(だから、ちゃんと届いた証拠にカードを交換する)、Skypeは基本的に有線通信だから通信できて当然だし、端末部分はホットスポットからでもOKだからすごいことです。

まあ、そういう状況なので、僕としてはiSightをもう1台買い求め、自分でAVチャットをあれこれ試している。

キヤノンの新しいプリンタは、プリンタっぽくないデザインなのだった。今後プリンタ全体があのようなものになっていくのか、それともあだ花的機種で終わるのか、NIKITA同様(同程度)注目したい。

EOS-1Dsって本当にクセのある独特の操作性で、すごく調子が狂う、と言うか腹が立つ。僕の場合、画素数はどうでも良くて、愛用の24mmシフトレンズが31.2mmだの38.4mmになるのは困る。だから、800万画素でも良いからフルサイズであることが問題だ。次に出てくるフルサイズ機が、10Dとか20D的(OKボタンを押して確定する)普通の操作性であることを望んでいる。

もうフィルムは使わない事に決めたので、去年あたりからから4×5とかブロニーのアオリのきくカメラを全部売ってしまった。それで、TS-E90mmを使うことにした。10Dとか20Dで使うと約150mmでシフト(と言っても一方向だけど)とティルトが使えるので。細長い物を撮影する場合など、動かない物なら複数枚撮って合成すれば画素はそれなりに増えるし、料理の写真なんかでよくやられている逆アオリなんかもできる。 2004.9.29

.mac(ドットマック)の容量が増量され、トータルで250MBになった。このHPを始めた時は246.netに5MB、東京ケーブルネットに5MBで、合計10MBだったから夢のようだ、6.000円で1GBに増量可能とか(だから、ShuksさんにもiBook買ってあげたのになあ、、)。写真のデータはモノクロなどの軽いものならメールに添付も可能だが、350dpiでA4程度のカラーだと30MBを越えるので、そうもいかずCD-Rになる。急ぐときなど、僕が.Macに上げればそれをダウンロードも可能だが、まだ相手先の会社やデザイナーがそういう方法に慣れていない。

雨の日の翌日は空がきれいだ。今朝、空はこんなに青かったのかと見とれた。

来週の月曜日10/4に三菱のプロジェクターが届く予定だ。半分は映画やTVに使い、半分はみんなで集まってPhotoshopの使い方を考えるときに使う予定。

音は快調なので言うことなし。10/16の戯れる会例会は今のところ8人参加予定で、二人分空きがある。今回は出来るだけ実験モードを避け、沢山のソフトをかけたいと思っている。クラシック、JAZZ、ブルース、新旧和物、ブラジル音楽などなど、LP、CD、SACD、SACDマルチ、今からの二週間で、何をかけるかを選ぶつもり。 2004.9.30

今日から10月、やっと涼しくなったので、音楽をきく気になり食欲も出てきた。

ここ数日よく料理をし、僕としては珍しくいくつか失敗をした。鍋を焦がしたり、物を壊したりした。僕の場合、料理だけやっているわけじゃなくて、何かを煮ながら音楽をきいたり、HPを更新したりだから、ある程度仕方がないが、色々な防止策をたてたり訓練したり、失敗をしないための習慣をつけているので普段あまり失敗はしない。カートリッジのカンチレバーを折ったりツィーターを飛ばしたり、良かれと思ってヘンな音を出していたり、まあしょうがないよ。何もやらなければ失敗もない。

そろそろ入荷しても良さそうだけど、僕のEOS-20Dはまだ来ない。一番悩まずに買うことになったカメラだが、意外にこういうタイプは長く使うことになるケースが多い。

CCCDを廃止する理由が、iPodなどにコピーが出来ないという苦情殺到のため、というのは何とも複雑な印象をもった。交通法規同様、著作権は守るべきだから、どうしてもコピーされたくないならSACDで出せば良い。 2004.10.1

やっとEOS-20Dを手に入れた。10Dと比較して「軽い、小さい、速い」これが第一印象。操作性と値段の両方で、やっと実用的なデジタルカメラが出たというところか。レンズはどうしようかな。僕の使い方だと、妥当なのEF-S17-85mmのIS(手ぶれ補正付き)なんだけど、どうもお仕事用って感じがする。

月曜日に三菱のプロジェクターLVP-D2010が届く予定だ。で、何とかアイワンを使ってMacのプロファイルを作ることは出来ないかと考えている。それと、邪魔にならない場所に設置しなければならない。

我が名は まゆみ 800万画素 EOS-20D TS-E90mm f8 ISO200 蛍光灯モード

今日は、よしこちゃん 同じくEOS-20D TS-E90mm f8 オート ISO200 カスタム現像パラメータ 二人とも独身 2004.10.3

ラックまわりの現状 20Dをコンピュータからシャッターを切ると、色の設定も調整可能でなかなか具合が良い。これは蛍光灯モードだがやや濃いめにしてみました。 同じくTS-E90mm f4.5 オート ISO200で撮影

午前中に三菱のプロジェクターが届いた。早速箱を開けて適当に設置して、見慣れたDVDを観てみた。横幅3mだから、4:3の150インチぐらいだけど、ど画質に対する不満はない。取説も読まず、デフォルトのままでこうだから、ちょっと時間をかけて調整すればさらに良くなるはずだ。

DVDプレーヤーはカゲトラさんからもらったソニーのDVP-S9000ESで、これはDejavuのフィルさんとおそろいだったのだが、彼は最近新しいDVDプレーヤーにしたらしい。実は僕も何台かDVDプレーヤーとかユニバーサルプレーヤーを試してみたのだが、どうも三菱のDLP LVP-D2010の場合はもはや旧世代とも言えるソニーのDVP-S9000ESで全然問題ないみたいだ。僕はあまり要求水準が高くないのだろうか? LVP-D2010との組み合わせでは、LINNのユニディスクSCも品の良い発色で良かった。でもこれはほんの少しシャープネスを上げた方が良い結果だった。最初から100点満点という事はあり得ないので、ちょっとだけいじってピッタリというのはとても良い感じだと思う。物でも人でも花でも、元がきれいだと短時間で絵になり、元がダメだと徹夜してもロクなものにならない。

LVP-D2010をCubeにもつないでみたが、以前視聴したデモ機と違い、Macからの画像もバッチリだった。だから、PowerBookがあればそれなりに良い画像が得られそうだけど、Photoshopでの画像を投影するのならちょっと解像度が低いけどiBookからでも何とかなりそう。将来ははハイビジョンを試したいと思っている。 2004.10.4

自分のアイディアでプロジェクターを壁に取り付けるには、何度か東急ハンズに通う必要がありそうだ。それから、DVDプレーヤーからのケーブルやDVIケーブルも長い物に買い替えなければ届かない。そんなわけで、スッキリ設置までにはあと半月ほどを要するかも知れない。

格好を気にしないのであれば、後の壁面に神棚みたいなものを作ってそこに置けばおしまいなのだが、出来ればプロジェクターの底にある天吊り用のネジ穴を利用して、壁からカンチレバー状の金具で吊りたいと思っている。とりあえずの問題はネジ穴のピッチで、これはメーカーに問い合わせるのが普通だが、僕の工具箱には不要のネジがためてある。この中から同じピッチの物を探すと、すぐに2本見つかった。あれこれ試していたら、KEF105から外したスパイクがピッタリだったので、おもわず笑ってしまった。まあ、これでネジのピッチがわかったので、あとは何とでもなるし、ネジの締め具合で傾きの微調整可能かも。こういうのは地味な作業だから楽しくない。

今日はタクシーに乗って富田宅にLVP-D2010を運び込み、GOLDMUNDのEIDOS18とDVI接続し、二人で画像を観た。プロジェクターの設定はほとんどデフォルトだが、何もいじる気がしない映像だった。僕のスクリーンの方がちょっと大きいのだけれど、それを差し引いたとしても、DVP-S9000ESではあそこまで高コントラストで鮮明な映像は得られないと思った。でも僕はDVDプレーヤーに関しては今のままでいい。DLP機のあとで同じソフトを三管プロジェクターで映すと、全然違う世界なので驚いた。半年もやっていると色々わかってくる。試してみないとわからないが、パイオニアの969でDVI接続をしてもかなりいけるのかも知れない。 2004.10.5

昨夜は、富田さんから借りた「コールドマウンテン」をみてしまった。そして、画質に不満がないと内容に没入できることがよくわかった。コールドマウンテンのおかげで、今日は僕の中でアメリカ民謡が鳴っているので、久しぶりにブルー・グラスでもきこうかな。天気も良いし、夜はジョアンの東京初日だ。 2004.10.6

ジョアン・ジルベルトの東京初日、去年の初日のような暑さ、熱さ、殺気立つような緊張感はなく、「演奏者はタクシーで会場に向かっている」というアナウンスに、みんな笑いながら拍手をしていた。出だしの数曲は「??? 喉の調子が悪いのかな」と思ったけど、その後はぐんぐん良くなり、堪能した。去年のような(つまり、雪をみたことのない人が初めて雪をみたような)ショックはない。

今年はずっと暑くて、思うように散歩もできずにいたので、帰りは東京フォーラムから御茶の水まで歩いた。飲み屋で酒飲んでいる人を見ると「こんなところで酒飲んでないで、ジョアンのコンサートにでも行けばいいのに」なんて思っちゃう。まあ、人はそれぞれです。スタジオについてしばらくすると大きな地震があり、プロジェクターの壁設置は僕の予想以上に強度を確保すべきだと思った。

今日はビートルズの赤盤をきいている。エリナー・リグビーとかミッシェルのイントロをきくと僕はいつも中学生の気持を思い出す。ビートルズの曲で一番は何かと言われるとかなり困るけど、かなり悩んだ結果の一番は「In

my life」かな。

「お前、魅力的な女性に出会う度に、ああいう風に思うんだろう?」

「すみません、その通りです」

そうだ、CDの音も良くなって「へー、ビートルズもこんな感じで鳴るのか」と思うので、10/16の戯れる会例会はみんなでビートルズの曲もきくことにしよう。 2004.10.7

プロジェクターの設置場所というのは、4:3での投影と16:9での投影の折衷点を探すということだと思うが、色々やってみると問題が発生した。後の壁というか、窓を塞いでいるパネルを利用しての設置を想定していたのだが、その位置で投影してみると、ズームを一番テレ側にしても16:9だとスクリーンから少しはみ出してしまうことがわかった。これを解決するには、スクリーンを前に出すかプロジェクターを前に出すかだが、スクリーンを前に出すとスピーカーが邪魔をするので、スピーカー位置を広げるか前に出すかを余儀なくされる。映像のためにスピーカーの位置を変えるのは絶対にイヤだし、スピーカーの位置を限定されるのは困る。もしも、付き合っている恋人が「オーディオと私とどちらをとるの?」なんて言ったら、その瞬間に僕はオーディオを選択する。

だから、選択肢は二つ、天井に吊るならプロジェクターを約40cmほど前に出しての設置方法を考える。もう一つは天吊りをやめて、PLUSの時みたいに引っ張り出してきて床に置くかだ。

どちらが良いのかの判断はつかず、外は小雨もようである。こんな時は「ラフマニノフのチェロソナタ」でもきくしかない。あまりの美しさにおぼれそうになる。そしてR・シュトラウスのオーケストラ伴奏付き歌曲をかけた。「憩えわが魂」「モルゲン」「森の至福」「東方の三博士」「子守歌」などなど。 2004.10.8

昨日の午後は、ある場所で実に気持の良い音をきき、ちょっといじったらそれがさらに良くなるという体験をして、大雨の中をとても気分良くスタジオに帰り、それから映画を二本みた。

今日はかなり涼しいので、真空管アンプが軽い暖房代わりになる、良い季節が始まったようだ。 2004.10.9

連休は普通に音楽をきき、激しく映像をみて過ごしている。

台風がきて、買い物に出るのが億劫だから、スタジオにあった簡単に食せるものはすべてなくなり、仕方なく大量にある胡麻を炒って食べていると、モノクロームのプリントにきた人がコロッケを持ってきてくれた。彼らが暗室に入っている間、僕はずっとDVDをみていて、水洗と乾燥をする前に料理をし、水洗している間はみんなで映画を楽しむ、水洗が終わったところで食事をし、「続きをみようぜ」と言って、夜中までDVDをみる。昼から夜にかけて雨もやんだし、同じ音量では近所迷惑なので、音量を下げつつ、サラウンドのモードを変える。

今夜は通算三度目のジョアン・ジルベルト。ジョアンは生きた世界遺産ですから、日本を気に入って何度もきてくれるなら、それなりに付き合わなくちゃね。もうクラシックでは「どうしても生演奏をききたい」という演奏家がいなくなってしまった。それはこちらの問題でもあり、演奏家の問題でもあると思う。オーディオはまだまだ楽しい。自分の装置の中で演奏家が徐々に育っていくような、そんな喜びを与えてくれる。

広告写真家 新藤修一さんのHP で毎月テーマを決めて写真を撮って応募するコーナーができたので、僕も応募した。いろんな発想があって、なるほどなあと思う。遊びですから、これからもテーマと自分のイメージが合えば、日頃やってみようかなと思っていることなどを試して送ろう。おもしろいなあと思うのは13番の人で、僕は管理人さんと同意見で応募者本人が失敗作だと言っている作品の方が良いと思う。こういうことはオーディオでもよくあるような気がする。

僕はジョアン・ジルベルトの演奏を三回きいたが、今夜のジョアンは歌もギターも別人のようだった。素晴らしい。「ジョアンって、こんなに声量があったの?」みたいな感じかな。

多分、明日の最終公演も今日みたいな演奏に違いない。今日は17時15分頃には演奏が開始され、途中、フリーズというより、ちょっとお休みをしたら拍手がやまなくなって、歌い始められなくなってしまったみたいな時間があった。 2004.10.10

僕は昨夜の演奏がすごく良かったので、最終日のチケットは他の人に譲ってあげたいと思ったのだが、誰もいないので今夜もジョアンのコンサートに行くことにした。意外や意外、またまたすごいことになるかも知れない。昨夜は一階10列目の席で、ここまで演奏者に近いと音が二重にきこえる面もある。今夜は20列目ぐらいなので、音はまとまってきこえるはずだ。 2004.10.11

* 何人もの人に声をかけたのだが、結局誰も行く人がいなくて一枚チケットが浮いた、「こういう時は流れに逆らってはダメだ」と思い、僕が行くことにした。

昨夜とほぼ同じぐらいの時間、つまり5時20分頃に演奏が始まり、終わったのは9時12分、全部で46曲だった。

演奏開始から二時間半を過ぎ、そろそろこれで終わりかなと思って拍手をすると、ジョアンは帰りたくないという感じで、座って歌い続ける。僕の目からは涙が出てきた。

10/10の演奏は過去最長の最多の33曲、一曲目から全開という感じで最高の完成度だった。それは今日の演奏をきいて帰った今、これを書きながらもそう思う。では、最終日は何だったのか? 今夜の演奏はまるで大自然の奇跡みたいなものだから、一般的な演奏会としての完成度は低かったかも知れない。。今夜の演奏がアマゾンのジャングルだとしたら、昨夜の演奏でさえ、最高に最高によく管理された庭園のように思えてしまう。とにかく今夜は聴衆とジョアンがお互いの思いを交換したのだ。最後、「ブラジルの水彩画」を歌い終わった時、ほとんどの人が立ち上がって拍手をしていた。 2004年10月11日を僕たちは一生忘れない

クワドラスパイアの穴あきラックによる音質の向上はとても広範囲でしかも大きなものがある。今日はずっとSCD-XA777ESでCDをきいてみているのだが、これが僕のところにきてから一番良い感じで鳴っている。もちろん太い音にはなろう筈がないけど、ややもすると神経質な音を出すこのSACDプレーヤーが、しなやかで、のびのびとした感じになる。あらためて、置き方の影響を考えさせられた。

ユニバーサルプレーヤーではなく、SACDマルチが再生できるDACが内蔵されていて、アナログダウンミックスができて、定価が50万か60万円のSACDプレーヤー、つまり第一号機SCD-1の価格帯で、SACDマルチが再生できるものがあっても良いのではないかとずっと考えている。そして、できればCDとSACDはその一台でOKということになればすごく嬉しい。 2004.10.12

EOS-20Dと一緒に発売されたEF17-85mmを買おうかなと思っていたのだが、17mmで撮影した画像を見て、その歪みのすごさに萎えた。あれよりはだいぶマシな17-40mmでも不満を感じているというのに、まあ、広角系の歪みに関しては一眼レフのレンズはレトロフォーカスだからどれも全部不満なんだけど、とにかくあの17-85mmにはたえられそうにない。で、その代わりにストロボが欲しくなった。

夏の7周年パーティで、広告写真家 新藤さんとビールを飲みながらあれこれ話をして、僕が「ロケではサンスターのモノブロックを使っている」と言ったら、彼は「キヤノンの小型ストロボを二台使う方が良い」と言う。調べてみると今の小型ストロボはスレーブユニットを内蔵しているので、手軽に複数のストロボを同調発光させることが出来る。しかも、ワイヤレスのトランスミッターもあるので、シンクロコードからも開放される。無線LANの快適さですねこれは。オーディオも音の良い無線接続装置なんて出来ないんだろうか。そうすれば、プリとパワーが6m離れていてもOK、ってなことになるのだが、沢山使うとアクセス権の管理とかで気が狂うかも知れない。 2004.10.13

そういうわけで、今朝は一番でヨドバシカメラへ行き、キヤノンのトランスミッターなどなどを仕入れてきた。照明器具を買うのは楽しい。

最近、CDによって、CECのTL-2がTOCを読まなくなった。そろそろ一度修理に出さなければいけない時期かも知れない。そんなこともあって、今はSONYのSACDプレーヤーをトランスポートにしてCDをかけている。音はまあいけそう。たしか、dCSのヴェルディって中身は777のメカじゃなかったかな。 2004.10.14

これは明日の戯れる会でみんなにも確認してもらえる筈だが、SCD-XA777ESのデジタル出力からPerpetual三点セット+FIDELIXハーモネーター経由で出てくる音は予想以上に柔らかでしなやか、クラシック向きと言ってもよい音だ。今日、久しぶりにジョアンの「声とギター」をきくと、これもやさしい感じですごく良い。「デジタル出力からとても長い経路とケーブルを通ってくるから音が丸くなるんじゃないのかね」と言いたくなるぐらいのしなやかさで、「ロックとかポップスを、クッキリハッキリききたければ、SCD-XA777ESのアナログ出力(つまりSCD-XA777ESのDACの音)が良い」と考えている。

G4 Cubeの改造を行うことにした。何ヶ月もずっと品切れ状態で、やっと今日注文したばかりだから、まだブツが届いていないのだが、うまく動作すれば、23インチのモニタでDVDをみても動きはギクシャクしないどころか、23インチモニタとプロジェクターのデュアルディスプレー状態も可能な筈だ。つまり、DVI出力が二系統付いているグラフィックカードへの改造ってことだ。これがうまくいくと、これ以上の性能アップはCPU交換しかない。

将来、CDやDVD+ブルーレイディスク再生可能なドライブなんてものが搭載されたMacが出てきたら、それはその時に考えることにしよう。

映画「めぐり逢う朝」のサウンドトラックのSACD Alia Vox AVSA

9821 ってのがあって、ヴィオールが好きな人は欲しいだろうなあと思うけど、やや手に入れにくいソフトかも知れない。

米マウイXストリーム(MXS)社は12日(米国時間)、『PowerPC

G4』(パワーPC G4)搭載マックのハードウェアをエミュレートする仮想パソコン『チェリーOS』を発表した。

MXS社によると、同社はすでに『ウィンドウズXP』を切り離した状態で動作するスタンドアローン版の開発にも取り組んでいるという。チェリーOSのスタンドアローン版が完成すれば、米マイクロソフト社のオペレーティング・システム(OS)を購入しなくても、一般ユーザー向けの安価なPC/AT互換機でマックOS

Xを実行できるようになる。ただし、エミュレーターが正常に動作し、なおかつアップル社の弁護士が販売に待ったをかけなければ、だが。

チェリーOSはPowerPC G4プロセッサーをエミュレートするソフトウェアで、G4が搭載する『Velocity Engine』(ベロシティーエンジン)も含めたエミュレーションを行なう。Velocity

Engineとは、マルチメディアの処理速度を高める機能を持たせたアーキテクチャーで、かつては『アルティベク』(AltiVec)の名で知られていた。チェリーOSはこれに加え、USB、『ファイヤワイヤ』(FireWire)、イーサネットをサポートしている。MXS社によると、チェリーOSはハードウェアとネットワーク接続を自動検知するという。

本当にちゃんと動くのならすごく嬉しい。 2004.10.15

今日の午後は戯れる会。風邪だか季節の変わり目のアレルギー性鼻炎だかわからない、多分両方がまざっている状態で、今ひとつ体調は良くない。午前中2時間ほど今日かけるソフトを吟味した。 2004.10.16

昨日の戯れる会は、珍しくCDとSACDだけで、LPをかけなかった。みんなが帰った後一人でLPをかけると、やはりLPの再生音には格別なので、来月はLPを沢山かけよう。今回はオーディオのことはやらず、僕がいつも楽しんでいる音楽を、なるべく沢山みんなできくということに専念した。音は、あちらを立てればこちらが立たないので、今得た状態を楽しむしかないと思う。終了後、みんなでDVDをちょっと鑑賞した。

CECのTL-2を修理に出すことにした。マジメなはなし、SACDプレーヤー一台で、あるいはそれにDACなどを追加する程度でCDとSACDとSACDマルチがきければそれが一番望ましい。ソニーエリクソン製携帯電話のジョグダイヤルと同じ理由で、ソニーのCDプレーヤーは本当に使い勝手が良い。だけど、SCD-DR1という定価126万円のSACDプレーヤーというかトランスポートは、マルチのDACがついていないので、これに見合ったDACと込みじゃ定価200万円コースだろうから、いっそのことEMMに期待しちゃう人もいることだろう。EMMのデザインは好みが分かれるかも知れないが、プロ機っぽいところを好む人も多いだろう。とにかくSACDプレーヤーがもっと沢山でて、安い物から高い物まで、予算に応じて選択できるようになる事を期待する。

大阪の御田さんがラムチョップのLPを3枚持ってきてくれた。一枚は僕のもの、もう一枚は僕にラムチョップを教えてくれた曽我さんの分、もう一枚はソニーの市瀬さん用ですが、市瀬さん(僕のところのSACDマルチもどんどん進化してるし)欲しかったら取りに来て下さいね。要らなきゃ他の人に譲っちゃいます。LPですが、CDがおまけについてます。音にはあまり期待せずきいたが、やっぱりLPは音が良く、嬉しいというか情けないと言うか、複雑な気持になる。 2004.10.17

急激に涼しくなり、気温の変化についてゆけないのでこの季節はあまり体調が良くない。でも、あの暑い季節よりは今の方がずっとオーディオのこともやる気になっている。

今週は、オーディオ機器、カメラ関連、Mac改造パーツ、音楽ソフトなど、色々な物が届く予定だが、今はまだ何も届いていない。コーヒーでも飲み、音楽をききながら待っている。

キヤノンのストロボとトランスミッターのマニュアルを読まなければならない。使いこなせばすごい戦力になりそうだけど

マニュアルを読むのはめんどくさい なあ

SCD-XA9000ESの設定を先にやり、音楽をききながらストロボのマニュアルを解読しよう

うーん、詳しい説明は省くけど、ストロボ撮影の常識をくつがえす不思議なストロボだ、こんな風に撮れてしまって良いのだろうか?

もしかすと、他のストロボを使えない体になってしまうかも、、、!!??

ところが、EOS-10DならOKなのに、EOS-20Dだとうまく動作しない。マニュアルを必死で読んでもわからない。そこで、EOS-1Dsでやってみるとこれはまったく問題なく無線でストロボを使うことができる。ということは、EOS-20Dがおかしいんだな。で、ファームウエアのアップデートもしてみたが、どうもダメみたいで、何と大型のストロボを出して試すと、20Dはシンクロコードを使っても発光しなかった。これは絶対におかしい。明日、ギンイチに電話してみよう。無線のストロボシステムは20Dで一番使いたいのに、こんなことじゃ困る。使っている機材の不具合を速やかに発見して、本番の撮影現場で困ることのないようにしておくのも仕事のうちだ。

カメラの不具合はこうやって気楽に書けるのだが、オーディオ製品の不具合はそうもいかないことが多い。なにせ売れてる絶対数が違う。 2004.10.18

EOS-20Dはギンイチに持っていって新品と交換してもらった。すごく気持良く交換してくれたので、10月末に出るキヤノンのストロボを予約した。このストロボが二台あれば、ある種の仕事がとてもスムーズになると思う。とにかく、昔からのオートストロボを知っている身にとっては、キツネにつままれたような、驚くべきストロボシステムだ。

上の写真はSACDプレーヤーが入れ替わっていて、同一メーカー、同一価格帯で右側の9000が後継機ということになっているが、おもしろいもので音はかなり違う。SACDの音やCDの音もちがうが、それだけでなく、デジタルアウトの音もかなり違う。 2004.10.19

Paul来訪記 鹿野啓一

先日のTokyo International Showに合わせ、元CelloでTom ColangeloとViolaを立ち上げたPaul Jaysonが来日しました。彼とは私がNYにいたときにNew HeavenのViolaのOfficeを訪問して会って以来、ほぼ4年ぶりの再会です。訪問したときの話しはAB誌に記しましたが、その頃は、まだBravoも出ておらず、躯体のプロトタイプがあったり、彼らは1号製品のreleaseに向けて準備中で、またSP Systemの開発もやっていました(その頃のShowでは、Allegro/Bassoがお披露目されています)。その後の数年のうちに、彼はSpiritやSymphony等の設計を精力的に行い、このTokyo International Showでは4Wayのクロスオーバー(LNC-2の後継に当ると思います)を持ってきました。これはJBL等でマルチアンプをやっている人には大変魅力的なのだろうと思いますし、昨今のなかなか新しい優れたクロスオーバーが出てこないという状況下で非常な朗報でもあるのだろうと思います。デジタルに行かずにまずそちらを出そうとしている点で意表をつきますが、彼らのバックボーンからして当然といえば当然で、至極まっとうな行き方なのかも知れません。いずれにせよ、Full Line化に向けて、彼らは本当に前向きで、ML/Cello大好きな私としては大変彼らの動向が楽しみな状況です。

さて、彼の東京来訪に際し、当然私としては、極悪人の音を聴かせたい。きっとそのことは彼にとってよい刺激になるし、また極悪人の方々にとっても刺激になる。またそのことをきっかけに交流ができたら、すごくいいことではないかと考えました。日程がタイトで、割合に直前の調整だったにも拘わらず、富田さんと柳澤さんが都合がつけて下さり、彼の訪問を受け入れてくれることになりました。以下はその時の訪問記です。

富田邸訪問

Paulの訪問は、彼が確実にFreeの日本到着日ということになっていました。飛行機が夕方着で、連休中であったため、遅れを心配したのですが、待つこと1時間半、ようやく彼がバスでホテルに到着しました。長旅後で疲れていたと思いますが、彼には早速、荷物を置きに行ってもらい、私の車で富田邸へ、彼は大丈夫、今は米国の早朝だから、これから元気になると言ってくれました。

富田さんの事前情報では、秘密兵器が入ったとのこと、なんとマルチのリアSP用にCelloのEncore Mono 50 Goldを入れたとのこと。Paulに拠れば、Goldは50セットも作っていない、せいぜい20‐30セットぐらいではないかということでした。私のところでは、それまでNakamichiの730でドライブしていたスーパーツィータ用にEncore50を入れたところ、それまでメインSP(Encore級アンプでDrive)と上手く溶け合わずに苦労していたのがうそのように上手くつながるようになったことを思い出し、さらに完成度を上げられたのではないかと思っていました。

部屋に入るとPaulはCelloのPerformance IIアンプ等が並んでいるのを嬉しそうに眺めています。早速GoldmundEidos18を使い、SACDマルチを聴き始めます。私は彼を中央に座らせ、脇で聴きます。真剣に聴き入るPaulは、しばらく無言です。どう思うかと水を向けると、非常にいいが、これらのソフトはマルチ用に録音されたものか?それとも元々は2CH用のものか?自分の印象では、マルチは、まだまだマイクセッティングからして未成熟で、録音技術的にまだまだではないかと思っているとのこと。富田さんからマルチ用の録音であるとの説明。Paulは納得したようで、今まで自分はマルチについては、Sound Stageが自分の周りにも出来上がってしまい、On Stageの感覚になり、それが良くないと思っていたが、Mr.Tomitaのところでは、Sound Stageは、ちゃんと前方に位置している。違和感がなく、非常に興味深い。だから録音がマルチ用かどうか聞いた。(StudioK'sのマルチもちゃんと前方に定位するぞ ヤマモト)

富田さんは、リアから実はかなりの音量が実はでていることをフロントの音量を落として説明してくださり、Paulはおそらく本格的SACDマルチは初めてで、興味深かったようです。2chCDでdCS機器群とGoldmundEidosとの比較なども富田さんにしていただき、彼がEvaluationは女性ボーカルもので行うんだということで、Mevuを聴き比べたりしました。やはり彼はTomと同様に、実体感、Realityがあるということを一つの基準としているようで、それでどちらがいいということを判断していました。マルチは私は隣に座っていたので、きちんと聴けなかったのですが、2CHについては、音像の定位や大きさ、Sound Stageといった点はやはりいずれも素晴らしく、彼もそこは問題にせず、おそらくソフトによると思いますが、芯のある深みのある音の方を選んでいたように思います。

全体としてPaulは、SACDマルチについて、非常によかったし、その違いは熱心なAudiophileにとっては大きなものだと思う。ただし、LPに代わってCDが出たとき、あるいはVHSに代わってDVDが出たときのようなインパクトは一般にはないのではないか。そういう意味でPopularityを得ていくことができないのではないかという感想も漏らしていました。まだ自宅では2ChのPure AudioをやっているPaulにとっては、ソフトの成熟度の問題を含め、すぐさまマルチに踏み出すという話しはでませんでしたが、上記のようなSerious Audiophileにとって価値というものは見つけ、その意味で非常に興味を持っていましたから、富田さんのところで蒔かれた種が育っていけばと思います。

柳澤邸訪問

あっという間に1時間超の時間が過ぎてしまい、今度は駆け足で、富田さんも一緒に、柳澤さんのお宅を襲撃します。到着して、玄関に入ると柳澤さんのお子さんが歓迎のStars & Stripesの米国国旗を壁に飾ってくれています(感激)。

柳澤さんは、事前にどのような曲をかけようか考えておられたのですが、なんとPaulはあまりJazzは聴かないとのことで、柳澤さんはえーそうなの!と驚かれ、急遽プログラムを変更、しかし、さすがに柳澤さんです。このショックを乗り越え、怒涛の攻撃、ストラビンスキーの春の祭典では、凄まじいエネルギー感で、Paulに迫ります。骨格の確かな揺るぎのない音で、Paulも”Energetic”と手放しで喜んでいます。柳澤さんはまだまだ出したい音が出ていないんだよね。きれいな音は直ぐ出るけど、Boxer導入後3年を経過して、そろそろ一皮違う音にしたいと止まるところを知らないようです。でも十分に素晴らしい気迫のこもった音だったと思います。時間があれば、柳澤さんのところのまた異なった一面、静謐ともいえる浸透力のある音も聴かせていただきたかったのですが、全体に時間が押してしまい、それを発揮させるようなソフトでの演奏まではできませんでした。柳澤さんには非常に申し訳なかったのですが、全体にPaulは満足してくれたようで、Boxerにも興味を示し、クロスオーバーやUnitについて質問を受けました。その後、記念撮影を行い、晩御飯に出かけます。PaulはSea Food OKの菜食のみ、日本食大好きとのことで、お寿司になりました。

Paulは割に無口だと思っていたのですが、食事の時を含め、よく話してくれて、我々は興味津々でした。富田さんは、一体自分のSystemにViolaを加えたらどうなると思う?BravoとSymphonyとどっちがいいの?といったうーんなかなか答えるのが難しいかも・・・でも私もすごく知りたい・・・というような質問をされ、また柳澤さんはクロスオーバーに興味津々で、薄型でSymphonyと同様の真中がくびれたデザインであることを知ると、おーっと言われ、注文してしまいそうな勢いで、爆笑でした。話しは多岐に渡り、冒頭の今日はRaw Fishがでるよというと、Paulはそれを食べたら死ぬんじゃない?と言い出して、実はふぐのことを知っていて、それを食べさせられるのかと思ったという、大笑いになった話しから、日本のYounger Generationは、一体Hiendに興味をもってくれているだろうかというPaulの質問に、富田さんがAudioVisualで入ってきて、それをきっかけにしPure Audioにも関心をもつようになった若い人というものは存在するが、数は少ないかもしれないと回答し、Paulはその部分で米国を含めオーディオの将来について危惧しているとったSeriousなものまで様々で、あっと気が付いたら夜の11時を回ってしまっていました。

長旅の後の極悪人宅訪問ということで、スケジュールが押してしまい、彼にも、また極悪人お二人にも申し訳ない部分があったのですが、それを割り引いても、Paulが喜んでいてくれ、楽しかったと書いてくれたのを読んだり、富田さんや柳澤さんにも刺激と駆け足でしたが交流をしていただいたことは大変に嬉しいことでした。どうも今回私はコーディネーター兼通訳に徹していたようで、皆さんの様子は鮮明に覚えているのですが、肝心の音は実はよく覚えていないということをあとで発見しました。またこのような交流をこんどは余裕を持って、また私も音を聴くモードでできればなあと思いました。富田さん、柳澤さん今回は本当にありがとうございました。この場を借り、再度お礼申し上げます。今度は皆さんでアメリカに行きましょう(笑)。

Paulからの感想

以下の感想は、私の意見であって、誰かを批判するという意味合いを持ちません。すべての人はどのように音が鳴っているのかということについて異なるアイディアを持ちます。そしてそのことが、一つではなく多くのオーディオ・ブランドの存在する理由です。

Mr. Tomitaのシステム

彼のシステムは非常にオープンでニュートラル(色付けがない)であったと思います。

SACDサラウンドは大変に興味深かったです。私はMr. Tomitaの音を聴き、もし演奏がサラウンド・ミキシングとして録音されるなら、SACDマルチには見込みがあると思いました。

私は自宅用のシステムにCelloを使っているので(今後Violaに移行するつもりですが)、Mr. TomitaがCelloの機器を使っているということが彼のシステムの音の一つの理由であると感じます。もし私が彼がどんな機器を使っているのか知らなかったとしたら、それらに興味を抱いたと思います。いずれにしても私の意見は変わりませんが。

Mr. Yanagisawaのシステム

彼のシステムは、Mr. Tomitaのシステムほどにはオープン、ニュートラルではありませんでしたが、非常にDynamicでした。

(訳注:柳澤さんが低域に不満があるという話しを受け)、その理由は、機器よりも部屋によっていると思います。Mr. Yanagisawaは何らかのRoom Treatment、Bass Trapを入れたいと思うかも知れません。それはSound Stageを向上させ、Neutralityを向上させるのではないかと思います。

ディナーを皆さんと一緒にでき、また私に皆さんのシステムを聞かせて頂き感謝しています。

2004年10月14日

Paul Jayson

台風が多く雨ばかり降っているが、それでも気温が下がると暑い時より音楽をきく気になるし、ちょっと動いても汗をかく季節が過ぎれば、オーディオも色々試したくなる。

プロジェクターとスクリーンの問題は、スクリーンをもう一回り大きな物にするということで解決しそうだ。 2004.10.20

PowerCubeEnclosureとATI Radeon9000 128MBが届いたので、早速入れ替えた。Cubeの電源基盤を外して別の場所に取り付け、新しいグラフィックカードのスペースを確保した。Radeon9000はADCとDVI出力があるので、ADC-DVI変換アダプタを使い、一つは23インチモニタ、もう一つはプロジェクターへの接続が可能になった。これで、あのスダレとおさらば出来る。 2004.10.20

グラフィックカードが新しくなったので、またアイワンを使ってモニタの色味を調整している。当然ながら、解像度1920×1200の23インチモニタでDVDを再生して字幕を出してもギクシャクしなくなった。プロジェクターの方はもっと解像度が低いので、以前のカードでも全然問題はなかった。

これ以上の性能アップはもうCPUの交換しかないが、これはほとんど全部分解しなければならないので、今のところやる気になれない。

上の写真2点はEOS-10Dで撮った。これは蛍光灯モードだが、その場合は三脚、あるいは手ぶれを防止する対策が必要だ。これからはキヤノンの小型ストロボとトランスミッターを使うことになりそうだ。その場合はストロボを用意しなければならないが、手ぶれはなくなるので三脚は不要になり、好きなアングルからの撮影が可能になる。いずれにしても、ストロボもOK、蛍光灯でもOK、一枚一枚感度も変えられる、しかもほとんどタダ。デジタルカメラは良いことが多い。このHPを始めた頃はネガカラーで撮影してそれを現像に出し、それをフィルムスキャナでデータ化してアップロードしていた。その方法だと、上の写真のようにクリアなものにはなりようがない。

SCD-XA9000ESのデジタルアウトをPerpetual一家に入れた音はかなり良い。もう少しあれこれききたいが、明日からスタジオではモノクロームの写真展なので、これが終わるまでオーディオはお預けだ。 2004.10.21

SCD-XA9000ESはAB誌の記事の関係で貸してもらった試聴機なので、写真展の搬入前に編集部へ送った。珍しく?CEC以外で音を気に入ったので、返却が悲しかった。

23インチのモニタと20インチの新型iMacはほぼ同じ値段だけど、これは仕方がない。最初のシネマディスプレー(液晶22インチ)は48万もした。今は半額になったし接続もDVIになり、USBとFireWireのハブもついている。そして、Macのモニタは仕事の道具だから、試行錯誤の連続ではあるが、100%本気で出来る限りの注意をはらって調整している。

ところがプロジェクターで映画をみる時の色調やシャープネス、コントラストなどはあまりマジメにやっていない。やればできるのはわかっている。多分、少し時間があればある程度のところには追い込める。でも、今すぐにはやる気がない。理由は、めんどくさいが一番、何て言うのかな、少し極端なところを楽しみたいというか、ちょっと不良っぽい高校生の気分を楽しんでいるようなところもある。あんまり短期間に非の打ち所がない状態にすると、嫉妬する人もいたりして良くないからね、なんちゃって。とにかく、さっさと模範的映像にするのはもったいないから、時間をかけて寄せれば良いと考えている。

僕が不良高校生的映像を楽しんでいると、富田さんは「こんなのはダメ」と学校の先生みたいに教育的指導をする。「ちゃんとやんなさい」「先生、俺だってやればできるんですよ」みたいな感じでやって見せると、「もうちょっと、こうならないかなあ、ここをこうしてみたら?」「はーい」みたいなやりとりをして、昨日の午後CubeのDVI出力から出てきた映像は、先日富田宅のGOLDMUND

EIDOS18+LVP-D2010で得た映像にかなり近いものだった。でも、今日から写真展だから、プロジェクターは使えないし、音楽はiTunes+SoundSticks。 2004.10.22

スタジオでの作品展は楽しいけど、音楽がきけないので二日目の夜あたりはちょっとつらい。何度も地震でその度にお客様から「ゆれてる!」と声があがる。 2004.10.23

三菱のプロジェクターLVP-D2010でコンピュータのデジタル信号を投影する場合の解像度は、最大で1280×720ドットだ。ちなみにAppleの23インチモニタは1920×1200で、30インチは2560×1600ピクセルだ。こういうものをDVDなどの動画で一秒間に何十枚も表示したり3Dで再生するのは、GPU(グラフィックカード)にとってかなりの負担らしい。

先週の木曜日、三菱のプロジェクターでは1920×1200は表示出来ないと言ったら、富田さんが「ちょっと試しにやってみてよ」と言い「ほらね、ダメでしょう」とやって見せたら、それ以来Cubeからデュアルでは映らなくなってしまった。メニューバーをプロジェクター側に移動してプロジェクターをメイン、23インチモニタをサブの設定にしたまま表示不能になったので、再起動してもダメ、グラフィックカードからの接続を入れ替えればデュアルで表示出来るのに、接続を戻すとダメ、予備のOSからの起動ならOKだけど、いつも使っているOSから起動するとプロジェクターには画像が出ない。あれこれあれこれ、考えられる全てのことをやってみたがなかなかうまくいかず、こんなことに三日間延べで6時間ほど費やしてやっと復旧した。やれやれ、これでやっとまともに夜眠れる。

Cubeからモニタへのケーブルをつなぎかえることなく、プロジェクターからMacの画像を出すためにグラフィックカードを入れ替えたという面もあるのだから、これが出来なくなったら意味がない。

写真展終了後、ノスタルジアとキルビル2をみてみたが、やはりDVI接続の方が映像は美しい。 2004.10.24

写真展が終わった。沢山の方の見ていただけたので、とても充実した三日間だった。オーディオ関係(業界)のお客が増えたのは出品者にオーディオベーシック誌編集部のツルがいたからだ。今日は三日ぶりにKEFをほぼ定位置に戻し、朝からSDサウンドのスイッチを入れたが、台風や地震で苦労している人たちのことを思うと、あまり浮かれた音楽をきく気にもなれない。

今回はKEFの位置に印を付け忘れたので、ちょっと前の方に置いてみた。

TD124にはすごく久しぶりにOrtofonのMC30Superをつけてみている。

プロジェクターは、当面AVアンプの上に置いて投影することにした。ななめに映しているので、横方向の台形補正をつかっている。 2004.10.25

昨日は色々困ったことが起きる、あるいはアテが外れる日だった。夜遅く、友人のすすめで買ったDVD「ショーシャンクの空に」をみた。「ショーシャンクの空に」は、今年になって僕としては異常なほど激しく大量にみた映画の中で一番と言ってもよい映画だった。

AETの小原君からメールがきて、

「新潟県中越地方の地震災害のキャンペーン製品を緊急発売しました。

特殊な事態ですので、是非ご協力してください。

WEBのトップに掲載していますので、宣伝してください。

なお、販売代金は全額被災者へ寄付いたします」

と書いてあった。

先週、写真展前の数日間、SACDプレーヤーはソニーのSCD-XA9000ESを借りてつかっていた。9000は写真展の前にAB誌編集部に返却し、昨日SCD-XA777ESにもどした。CECは調整に出してしまったし、なにしろ早く音楽をききたかったので、777のデジタルアウトとPerpetual一家に接続しただけで音を出してみると、これはなかなか音が良い。ひと言で言い表すと、とても伸びやかな音がする。先週の戯れる会の時なんかもっとヘロヘロした音だったのに、不思議だ。CDやSACDのアナログ出力をプリに入れない方が(つまり純粋にトランスポートとして使うと)音は良いのかも知れない、それとも一度電源を落として再起動したからか?スピーカーの位置をちょっと変更したからか?よくわからないけど、こういう微妙な違いがわかるようになると、オーディオは楽しい。楽しいが、辛くもある。 2004.10.26

震災チャリティー用のスペシャルモデルを企画したのですが、関係各所から猛反発をされてしまいました。

気持はわかるけど、そりゃ、当然だろう。販売してくれる人に損をさせちゃったら、AETが被害を与える立場になってしまう。

そこで、そちらで興味のある方へ販売していただけないでしょうか?と言うお願いです。

しかし、手間賃や送料などは損してしまいますので、宜しければ?という事です。

製品はHIN ACクアドのスペシャルバージョンです。

うーん、よくわからないなあ。HIN ACクアドのスペシャルバージョン つまり、AETの電源ケーブルを、「数量限定、期間限定で多少安く販売し、その売り上げ全額を地震の義援金として寄付する」ので、その窓口になってくれということかな。

なにかしたい気持はよくわかります。単純に義援金を送りたいなら、個人または会社の利潤の中から、新聞社やNHKや銀行やコンビニなどの窓口から送ればいいし、販売店や問屋さんとのからみもあるだろうから、やはり数量とか期間は限定でAETのWebサイトから申し込んで直売して、それを寄付すれば良いのではないだろうか。あるいは、あまり大々的に出来ないのなら、StudioK'sHPが窓口になるぐらい、いいけどね。 HIN ACクアドのスペシャルバージョン つまり、AETの電源ケーブル これを機会に買ってもいいなあと思っている人はいるのかな?

iPod Photoだ? カラー2インチの液晶ね、わたしはこれの12インチ版が欲しい。

この二〜三日、プロジェクターは左の写真のように置いていたのだが、連日の地震である。不安定な置き方をして、せっかく手に入れたプロジェクターが壊れては困る。それで、本当はもう少し格好良く(っていうのは、金具が目立たず、逆さまにして)壁に吊す予定だったのだが、暫定的処置としてこのようなことになった。軽いってのは良い。ケーブルがどう見えるのかとか、長さが足りるかどうかとかも、やってみないとわからない。映像については特に不満がないので、もし平日の昼間、秋葉原でフィルさんに出会ったらスタジオに連れ込んじゃうね。

CDの音は相変わらず良い、久しぶりにライ・クーダーの「JAZZ」とか「チキン・スキン・ミュージック」をきいてみて驚いた。そんなわけで、ここ数日はCDとLPしかかけてていない。どうして、SCD-XA777ESのデジタルアウトの音がこんな風に変身したのか、僕には理由がわからない。理由がわからないということは、いつこの状態じゃなくなっても不思議はないので、とにかく今のままそっとしておいてひたすらCDをきき続けることにした。SACDのアナログアウトとCDのアナログアウトをプリにつなげると音が変化するのかどうかはやってみないとわからない。そして、仮にすべてを接続して音が良くなくなったとして、それはプリの問題なのかSCD-XA777ESの問題なのか、あるいは両方なのかは定かでない。写真展の前と後で変化したことと言えば、スピーカーを約10cm前に出したこと、機器の前にソフトを出しっぱなしにせず一枚一枚片づけていること、あとはハーモネーターの目盛りを4から3に変えてみたことぐらいだ。

今頃は戯れる会のSkypeタイムだけど、今夜はもう少しCDをきいていたいからSkypeは起動しない。 2004.10.27

日頃、他人がやらないことばかりやろうとしているので、その反動か、ときおりまるでやる気が出なくなる。結局何もやれてないのではないかという無力感みたいなものに支配されてしまうことがあって、そういう時はやたらと食べて腹をこわしたりする。料理なんかまるでやる気がせず、ジャンクフードばっかり食べ続けて体調をくずし「これじゃいかん」と思って元に戻る。そういうことの繰り返しだ。いつも、すごくまともな物を作って食べているので、これまた反動なのかも知れない。理屈や理性ではコントロールできない感情や衝動、心の中の闇みたいなものは誰にもあるのだろう。

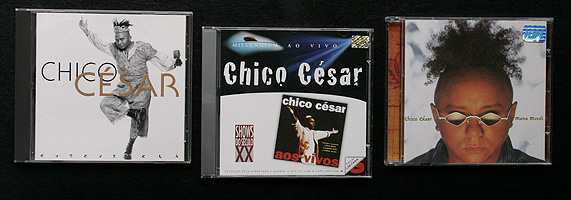

今日はぷーくまさんがソフトとカートリッジを持ってきてくれるので、チーズケーキでも焼いておこう。混ぜて焼くだけ、こんなに作るのが簡単なケーキも珍しい。ソフトとは、注文を出しているがなかなか入ってこない「シコ・セザールのライブ」、カートリッジは「SPUのアニバーサリーモデル」だ。さて、どんな音がするんだろう。

去年、僕のスタジオから歩いて4分のオルトフォンジャパンの社長さんに、「アニバーサリーSPUを試聴させて欲しい」とお願いして「OK」ってことにはなっていたのだが、人気商品だったから、試聴機もないみたいで僕は自分の装置ではきいていないのだった。メーカーや代理店から貸してもらって試聴させてもらえれば良いけれど、そういうことをなるべくしないで、「暮らしの手帖」みたいな記事をつくってみたいとも思う。どんどん買って、テストする。あまりひどいことを書くと、販売店からも迷惑がられて売ってもくれなくなったりするのだろうか? テストするって言っても、耐久テストじゃないから、基準が問題だよな。HPつくって感じたことを書けば、みんな評論家みたいな気分になれる。

その前にもう一度東急HANDSに行ってこなければならない。 2004.10.28

あと数日で11月だ。12月に発売されるオーディオ誌はベストバイとかグランプリといった内容がメインになるが、StudioK'sHPでも、去年からSurprised

of the yearということをやっている。これは下に看板を持っている人に原稿をお願いしているが、時間が無くて書けないとか、興味ないとかということで書いてもらえない場合もある。でも、なにしろ原稿料を払ってないので、書いてもらえなくても文句は言えない。今年もお願いするつもりなので、12月に入ると原稿がもらえるかも知れない。

昨日は仕事が入っていたのだが、予定が変わって仕事にあぶれてしまったのだった。今週はその手のことが多かったが、僕にはどうしようもない。で、昨日は新宿のHANDSに行って、プロジェクターをしっかり固定するための素材や道具を手に入れて、戻ってからぷーくまさんと一緒にオーディオと映像の研究にはげみ、最終的にはぷーくまさん宅へ行き、ハーベスのLS3/5aなどもきかせてもらい。それから地下へ行き、僕のよく知らない音楽をきかせてもらった。こちらはとても強力な世界なので、「こういうのを体験していると、よそで色々な目に遭っても動じなくなる」と言って笑った。これは、ぷーくまさん宅だけではなく、それぞれ目指しているものが違うが下に看板のある人たちのお宅も同様だ。

シコ・セザールのライブはすごく良い。これは今度の戯れる会で是非きいてもらいたいソフトだ。

今日の午後は撮影なので、それが終わったらSPUアニバーサリーモデルを試してみようかと思っている。

と、思ったがギンイチから「キヤノンの新型ストロボ入荷」という電話が入ったので、まず先にこいつを手に入れてきて、SPUをかけながらあれこれ試してみよう。ストロボ二個とトランスミッターで10万円ちょっとだが、これは一度使って便利さに味をしめたらやめられない。なにしろ僕はもう一年以上露出計を使っていないのだ。昔はミノルタフラッシュメーターこそがプロ機材だと思っていたが、不要になる日が来るとは思わなかった。 2004.10.29

疲れたけど楽しかった。福島県新蕎麦ツアー+オーディオファイル4軒訪問。

それぞれみんないい音だったけど、全体的にやさしい感じのサウンドだったと思う。 2004.10.30

このところずっとシコ・セザールのライブをきいていて、これはかなり厳選しているCubeのiTunesにも入れた。

SACDマルチの接続もしたがソニーのSACDプレーヤー+Perpetual一族によるCDの音は相変わらず良い。

オーディオはよくわからないことが多く、最新の機器の音が最高という場合もあるが、そうでない場合も多い。 2004.10.31

11月、もう今年も残り二月、今日も仕事をやりつつオーディオ研究をやっている。

SPUアニバーサリーを試聴する前に、カートリッジをベンツマイクロのL0.4にして数日間きいている。自分でもこんないい音きいたことないっていうぐらい、この組み合わせはかなり良い。そういうところへやってきたSPUはどのような世界をきかせてくれるのか、実に興味津々だが、ベンツマイクロがすごく良いのでまだ今日はL0.4であれこれききたい。ゆえにSPUの試聴は順延と思ったけど、急にきいてみたい心境になった。

僕は今まで何度かSPUを自分の装置で使ったことがある。しかし、欲しいと思ったことは一度もない。簡単に言うと、もっと繊細な表現が好みだ。音の太さに埋もれてしまっている部分、僕はそここそをききたいのだ。モノクロフィルムで言うと僕は完全にT-MAX派で、トライXを好まない。プラスXならいいけど、プラスXはライラのカートリッジなみに神経質だ。

EOS-20D EF100mmマクロ f13 1/60 キヤノンスピードライト 580EX 550EX

試用

EOS-20D EF100mmマクロ f13 1/60 キヤノンスピードライト 580EX 550EX

試用

EOS-20D EF100mmマクロ f4 1/60 キヤノンスピードライト 580EX 550EX

試用

EOS-20D EF100mmマクロ f4 1/60 キヤノンスピードライト 580EX 550EX

試用

実に心地よい音で、色彩感も豊か、本当に良いカートリッジだと思う。とにかくSPUの音じゃないよ、これは。「ベンツマイクロL0.4の音はガキっぽかったかも」と感じてしまうほど滑らかでしなやかなのに、沈んだ感じはなく、むしろ華やかな印象だ。昔はさんざん遊んだ経験を持っていて、ものわかりのよい、しかも歌って踊れて、ピアノOKギターOK、スポーツ万能、タキシード似合う、アロハシャツもさまになる高齢者、日本人だったら加山雄三みたいなカートリッジだ。クルマで言えば、最新型のベンツにタテ目のボディをまとわせたような感じ、古楽器、JAZZ、ジョニ・ミッチェル、カエターノ、とにかく、何をきいても良い。試聴してないから確かめたわけじゃないけど、この秋、オルトフォンから出た青いのと赤いのも、似たような音なのかも知れない。 2004.11.1

別の場所では何回か音をきいたことがあるけど、正直、このカートリッジが僕の装置の中でこれほどよく鳴るとは思っていなかったので困惑している。ただ、とにかく今までのSPUとは別物なので、旧SPUオーナーにとっては、すごく新鮮かまたは違和感を持つのではなかろうか。

そして、今日はこのカートリッジで弦楽器のLPをたくさんきいた。僕はとても沢山のカートリッジで弦楽器のLPをきいている奴だ思うけど、今まできいたことのない、もちろん魅力のある世界が出現したので、ききほれてしまった。「多分、すぐにお返ししますよ」なんて言って貸してもらったのだが、アームから外す気にならず、どんどんLPをかけている。 2004.11.2

やっとまともな天候になった。ここ数日はオーディオベーシック誌の取材が続いていて、意識してスイッチをいれないと自分の装置では音楽をきけない。最近思うのだが、かなり熱中したとして、しかも沢山のオーディオ愛好者と接したとして、色々なことを理解するには30年ぐらいかかるようだ。

いつも思っていて、書いてもきているが、僕は「ひどく高価ではなく、しかし音楽を十分に楽しめる(状態=セッティングを含めた)オーディオ装置」を求めているのだが、そこへ到達するのにも、また、仮に正反対の状態を求めていたとしてもオーディオ装置で音楽を楽しむという点では似たようなことをやっている他人のことを理解するのも、同等の年月を要するようだ。もちろん、趣味だから、苦労だなどとは思ったりはせず、ずっと楽しんできたし、これからもそうあり続けることだろう。長い時間がかかるということは、長い時間楽しめるとも言えるわけだ。 2004.11.4

昨日はメチャクチャ忙しくて、書いた文を推敲する時間がなかった。山本君これじゃいけませんよもう一度ちゃんと書いてみようね。まともな文を書くのって時間がかかるから、毎日毎日あるレベルを保って書いているのがちょっと面倒になってきた。

上の4行で言いたかったことはかなり重要で、ちゃんと書くと======から下のようになる。

===================================

オーディオ装置から良い音(持ち主の望むような)を出すという行為は、オーディオ機器の能力に加えて使い手のセンスと知識と技術が要求される。仮に、使い手のセンスや知識、体験などを一定とすれば、問題は機器の能力だけとなるが、現実はそう簡単なものではない。好みが変わるとか、一度やってみたから気が済むなど、リスナー自身の変化や、他人の音をきいて影響を受けるなど、使い手のセンスや知識、価値観は常に変化し定まらない。機器の能力と言っても、それはあくまで使い手の主観によるものだから、使い手側が変化している限り機器の能力(は不変にしても)、機器に対する評価は定まらなくても当然だ。だから、ある日、ある時、ある段階で「良くない」と思っても、別のある時には良いと感じたりもし、機器に対して、「悪かった。ダメなのは俺の方だった」などと思うことが度々ある。もしも、ずっと長い間一定の評価をし続ける機器があったとすれば、それはきっと一定なのだろう。そのようなわけで、自分自身の好みを理解するだけでも30年かかってしまう。そして興味深いことに、機器の能力=値段という場合もあるが、そうでない場合も多く、また、新しい機器が古い機器を越えているかというと、これもまた然りだ。

同じ理由で他人の音に対しての感じ方もキャリアが求められる。

音楽もきいているし、映画もたくさんみているが、文章化してアップロードする時間がない。悪しからず。 2004.11.8

いつもなら、この時期はオーディオベーシック誌の原稿はそろそろ書き終わっているのだが、今回はいろいろあって、まだ一本も終えていない。だから、HPは当分更新できそうにない。まあ、煩悩が多いだけかも知れないけど、、、、。 2004.11.9

実はこのところ、とても意欲的で充実した音楽&映像生活をおくっている。毎日原稿書きというゲームを楽しみつつ(ちょっと余裕かましてる?)、朝から晩まで音楽をきき、映画をみて過ごしている。オーディオいじりはさらに活発で、昨日は久しぶりにオルトフォンのCG25DでモノラルLPを楽しんだし、映画は毎日一本づつみている。中には時間の無駄というような内容の映画もあるが、まあそれも経験だと考えている。この半月ほどは仕事や趣味で沢山のお宅へ行って、その方のやり方や楽しんでいる様子にも接している。オーディオも映像も最高に楽しい。

原稿書きの目処はたったので、今日の午後は鎌倉でJBLをきかせていただいた。欲求不満が解消されるような素晴らしいサウンドだった。僕は僕で自分のスタイルに磨きをかけようと思った。昨夜みた映画は「ガープの世界」今夜みたのは「バーバー」。バーバーはベートーヴェンのピアノソナタが使われていた。コーエン兄弟の「オー・ブラザー」はあの映画の中でヒットする曲が良かった。とにかくへとへと。 2004.11.10

あれこれ考えて、やっと意味やつながりがわかってきたけど、「めぐりあう時間たち」はもう一度みないと理解不能の深い映画だった。ずっと、不安をかきたてるような音楽が流れている映画で、いきなりシュトラウスの四つの最後の歌が出てきたときは驚いた。調べてないけどあの歌手は誰だろう?太い声だったからジェシー・ノーマンだろうか? 僕はジェシー・ノーマンをあまり好んでいないのだが、あの場面にあの声はよく合っていると思う。

今日は午後から撮影だ。今はモノラルカートリッジを付けているので、午前中は精一杯モノラルのLPをきくつもり、やっぱボブ・ディランかな。でもその前にCDでヘザ・ノヴァをきいてしまい、ついでロン・セクがききたくなってしまった、ロン・セクと言えばやっぱり「しーくれ はーと」だぜ。先日のFM放送でピーター・バラカン氏もそう言っていた。

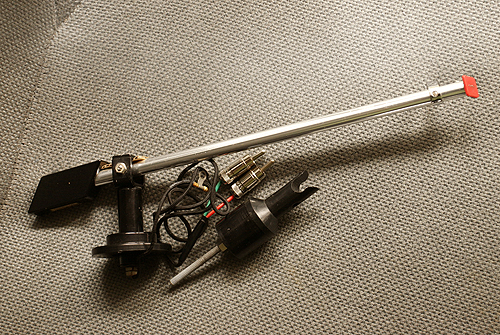

いろいろなことがあって、こんなアームを買った

アームだけで、カートリッジはまだ持っていないのだが

なんとなく夢中になりそうな予感だけど、どうやってつけようかなあ

午前中は音楽をききながら、昨日撮影した沢山の写真を処理する。仕事用のカメラはEOS-1Dsと20Dで決まった。1Dsメインの時は予備に20Dを持っていくし、20Dがメインの時はサブで10Dを持っていく。HPの画像にはキヤノンを使えば良いのだが、EOSは仕事以外で持ち歩く気にはなれないので、もう一まわりか二まわり小型のデジカメが欲しいと思う。

こんな風に静かな雨が降る日はシューベルトの歌曲集、CD2枚組ぜんぶきいた。僕はヤノヴィッツのCDだけあればいい。ヤノヴィッツ=カラヤンのSACD版「四つの最後の歌」はまだ出ない。早くききたい。風景写真に大型カメラが必要なのと同じ理由で大編成の音楽にはSACDが良いと思う。 2004.11.12

サーロジックの村田さんがスタジオに来てくれて、D.Cubeを持っていった。僕のD.Cubeは最初期型で、入力オーバー時に割と簡単に保護回路がはたらき、何かの拍子に音が出なくなる。電源を入れ直せば元に戻るのだが、今の型はもう少しがまんするように改善されているので、そこを直してもらう事になっていたのだが、もう一年半以上のびのびになっていたのだった。

そして、CECのTL-2が調整修理されて戻ってきた。このところずっとソニーのSACDプレーヤーをトランスポートにしていたので、久しぶりにきくベルトドライブはどんなものか、きいてみようかと思う。 2004.11.13

このHPにまとめては書いていないのだが、この一年間は自分のオーディオ観に大きな変化があった。機器に対することや、オーディオ業界=メーカー、輸入代理店、雑誌、職業評論家などに対することや、自分の立場や方針のことだ。HPに書けること、雑誌に書けること、戯れる会に人には(つまり音をきいてもらった上で)伝えられること、そして、それすらも不可能なことなどがあるのだが、とにかくこの一年間、僕の中でずいぶん価値観が変わった。それは、ずっと長い間信じて疑わなかったことが、もろくも崩れるような変化で、これからどうやって自分の中で組み立て直してゆくのかが、今後の課題になっている。

ガープの世界に出てくる「ぷー」は、ひどい女だけど、ガープのことが好きなんだろうなあ。 2004.11.14

サーロジックのD.Cubeが戻ってきた。速攻である。ありがたや。さっそくつなげよう。

今日みたいに冷たい雨が降る日は、あたたかなスープみたいなサウンドと音楽が欲しい。ギスギスした音はごめんだ。今はまだここに書けないけれど、ここへきて僕のオーディオ生活は大変充実している。ところが、おもしろいもので僕の状態とは裏腹に、11/20に予定していた戯れる会例会は何故かほとんど人が集まらない。例会というのは、僕の都合が良い日に開催しているので、たまたま会員の皆さんとの都合が合わなかったのだろう。ごくごく少人数で気楽にやるのもまた良いかな、なんて気もするし、誰か来てみたい人がいればそれも良いかなとも思う。 2004.11.15

ふーんそうか、イタリア語講座にいけば幸せになれるのかあ。この映画の暗い場面を見て、プロジェクターを買い替えて良かったなと思った。三菱のLVP-D2010って、価格.comで調べると50万円ぐらいなんだけど、この画質と静かさには満足を感じる。そろそろ東京ケーブルネットのデジタルTVに加入しようかと思うのだが、あのコンバーターにはiLinkもついていないのが、躊躇する一番の理由だ。

現行のD.Cubeはずっと以前に改良されているのだが、僕のD.Cubeは一月に一度ぐらい保護回路がはたらいて鳴らなくなった。原因は入力オーバーによるものだが、だいたいの場合はLPをかける時で、針がレコードの溝に落ちるボツっというノイズだった。一枚だけ、パーカッションのLPで演奏中に入力オーバーになるものもあった。それで以前はインプットのレベルをうんと下げ、アウトプットをうんと上げる設定にしていた。サブウーハーから出るトータルの音量は同じで良いのだが、昨日からインプットを少し上げ、アウトプットを下げる設定にしてみている。

2004.11.16

数年前までは、オーディオのことで夜中にやめられなくなり結局朝までやっていた、なんてことが一ヶ月に一度ぐらいの割合で起きた。ホームページの更新も、よく真夜中にやっていた。でも、最近はそのようなことはご無沙汰になった。そんなはめになるのは、ほとんどの場合アナログ関連と相場が決まっていて、アンプやDACのことは少ない。しかし、おかげさまでトーンアームもフォノイコも、カートリッジも、大まかな傾向はわかってきたから、徹夜してまで確かめたい、やめられない止まらない(ちなみに僕は魚座のO型、山下洋輔の説によるとエビセン体質だ)ということはなくなった。

わからないということは最大の動機付けだ。あの山のてっぺんに立ったらどんな気分なのか、この異性と抱き合うと相手はどんな反応を示して、自分はどんな気持になるのか。わからないから、それが知りたい。こんな写真を撮りたいが、撮れるかどうかわかない、ちょっとやってみたけど最初は失敗した、だからこそうまく撮りたい。こういう具合だ。わかってしまえば、そして、ある程度現状や結果に満足がいけば興味はうすれてゆく。

そんなわけで、オーディオ機器に対する興味はうすれつつある。少なくとも、なんでもかんでも興味があるという時代はだいぶ前に終わった。

いくら好んでいても、同じスピーカーとある期間以上付き合えば、当然ながら煮詰まってくる。一般的な人は毎日々々5時間以上同じスピーカーの音をきくなんてことはないだろうが、僕は7年と三ヶ月、一日平均何時間だろう?10時間ぐらい、もしかするとそれ以上このスピーカーの音をきいていきた。もちろん、単にソフトをかけかえていただけではない。時間と体力と金をつかい、人脈は総動員、思いつくことは全部試してきた。このような行為を「闘い」と言う人もいるが、僕は「楽しんでいる」と表現し続けてきた。

だいたいのことは体験してきたつもりだが、それでもまだごく希に、わけがわからなく音の良い機器と出会うことがある。ここらあたりが、オーディオの楽しいところで、それは最新の物であったり、30年とか40年も昔に作られた、かなり古い機器であったりする。EMM使ってみたい。 2004.11.17

左 多分一年半ぐらい前に買った いまいち

中 ライブ盤 最高 抜群 ヘビーローテーション 絶対おすすめ

右 最近買った まあまあ

試聴機だからかどうか定かではないが、オルトフォン新型MC20とMC30のパッケージは紙で出来ていた。初代MC30のアタッシュケースとかDL-1000のカートリッジキーパーのおまけを考えると、隔世の感というやつだ。あの頃(30年ほど前かな)のカートリッジ一個10万円っていうのは今の50万とか60万円以上だろうから、まあ、まともになったような気もする。これから音をきいてみるけど、オーディオベーシック誌の記事で試聴した際にちょっと寄り道しただけなので、あまり細かいことを書く気はない。シェルも木製だし、多分85アニバーサリー同様の良い音だろうと思う。

昔、つまり30年前はオーディオ機器が沢山売れていたので、けっこう高価なカートリッジでも、雑誌の編集部には試聴機が配られて返却不要だった時代がある。今は下手をすればソフト一枚だって要返却だったり、試聴盤がCD-Rで届いたりする時代だ。

20年以上前に、僕は名刺を出して「仕事で写真を撮っている」と伝えて、誰の紹介もなくキヤノンのプロ登録をした。そして、特殊な機材はいつも貸してもらっていた。年に3回ぐらいしか使わない300mmf2.8とか、500mmf4.5とか、出たばかりのシフトレンズなんかも、購入するまで何度か借りて使った。ところが、ここ数年キヤノンを使っているプロカメラマンが急激に増え、昔を知る者にとっては信じられないような状況になった。なにしろ、昔は修理代なんてほとんど払ったことなかったからなあ。

EOS-10D キヤノンスピードライト

580EXを買ってからストロボで撮影することが増えた

よく考えたら、この紙ケースはカートリッジではなく、木製シェルのためのものなのだろう

今日の午後は戯れる会の例会。天気が良くて適当に暖かなので冷暖房不要、耳障りなファンノイズなしでこの会ができる季節は良い。1時からなので、12時過ぎにはパワーアンプのスイッチを入れ、今日はLPを多くきく予定なので針の掃除をしておく。その前に、教祖ちゃんからもらったアールグレイを飲みながら、これを書いている。

一ヶ月は長く、この何十日間の中で、僕の音や状態、オーバーに言うと「オーディオ観」までもが、振幅し変化している。ほんの二週間とちょっと前には「ついにここまできた」と思っていたのに、その後で別の事態が発生すると、また別の世界が展開される。そのことを、一ヶ月ぶりの彼らはどう感じとってくれるのか、僕が走りながら見ているものと、彼らなりに走りながら見ているそれが、どうオーバーラップするのか?それはわからないが、半年ぶりに参加なんて人がいたら、ずいぶんな変わりように驚くことだろう。 2004.11.20

今日も明日も撮影なので、朝から緊張気味だ。今日は午後から、明日は夕方から夜にかけての撮影だが、写真の仕事って短時間で勝負が決まる場合が多いし、一つのミスが致命的になったりもするので、撮り直しがきかないタイプの撮影は独特の心境になる。商品撮影なんかで、あーでもないこーでもないって感じで撮るのは、また別の種類のテンションや注意を要する。そして僕の場合、撮影機材を準備して本番を待つなんて時の音楽はバッハが最適で、しかも音が良く、かつ安らぐサウンドを必要とする。 2004.11.21

やはり、鉄プラッターのTD124って魅力的だから、買いたくなりますよね。僕はウエルテンパードのターンテーブルに鉄粉をまぶして使ってみたい。あるいは鉄製の薄い円盤をプラッターの裏側につけるかサンドイッチするってのはどうだろう。いつか試してみたい。

どうも、一眼レフのあのペンタプリズムがついたカメラを持ち歩くのがイヤで、何か適当に小型でさりげなさのあるカメラはないかなと思っているのだが、これがなかなかない。 2004.11.22

先日の戯れる会では、カートリッジのきき比べを行った。オルトフォンSPU

85アニバーサリーをまずきいて、みんなにこれと何を比較してみたいかときいたら、「ZYXクライオ」とか「ベンツマイクロL0.4」という声があったので、ZYXクライオ-ダイナベクターXV−1-ベンツマイクロL0.4という順番で試聴した。そして、最後に大サービスでもう一度SPUに戻してみると、これはとてもおもしろかった。性格が異なりかつ個性的でそれぞれに魅力的なカートリッジをA−B−C-Dときくていくと、最初のAはどんなだったかわからなくなってしまうのだ。

参加者がどう思ったかは知らないが、僕はベンツマイクロでかけた矢野顕子のセカンドアルバムに入っている「ほうろう」がすごく印象的で、「これだから、やっぱりこのカートリッジは手放せない」と思った。

これらの音質を文章化することは可能だ、雑誌もカタログもそれを行ってきた。友人の彼も、彼女も僕も言葉であらわしてきた。でも、言葉や文には限界がある。音はきかなきゃわからない、それで僕は月に一度「戯れる会」を開催している。想像しているより確かめた方がいい。

今日は休日、スタジオから徒歩で京橋まで行き、タックスノットの大塚隆史展に行く。日本橋三越まで歩き、地下で鮮魚を買い、スタジオに戻って食した後、映画二本立て。二本目のブラジル映画「シティ

オブ ゴッド」は激しい内容だったが、時折ものすごく斬新で、同時に強力でしかも美しい映像に出会って刺激的だった。 2004.11.23

日々、オーディオの研究。それが僕の日課だ。遅々たる歩みではあるが、確実に前進している。

今夜は「グレート・ギャッツビー」。この映画は昔、自宅の30インチTVとレーザーディスクで何度かみた。この映画を見るといつも「男って悲しい生き物だよなあ」と思う。DVDと今の装置なら、あの豪華なパーティのシーンがどんな風にみえるのかに興味があって、実はこのところずっと、手軽さを優先してSONYのDVDプレーヤーを使っていたのだが、久しぶりにCubeからの映像をみてみた。オーディオと同じで、比べなければわからないけど、やっぱりCube

+DVI接続の映像は美しかった。DVI接続のできるDVDプレーヤーで何か良いのがあったらなと思う。

生まれて初めてシュアーのカートリッジを使ってみた

すごく良くて、予備の針いっぱい欲しい気分

でもMRだから、これだけ使うんじゃなければ一生もつかも知れない 2004.11.27

小川町のオリンパスショールームに行き、12月3日発売のE-300を触ってきた。シャッターを切った感じが軽快で、E-1に比べると液晶の色はまともで、いろいろな反応も速かった。画質はまったくわからないが、けっこうよさそう。4/3の場合将来はもっと小型になるのだろうか?

デジカメでは長い間広角レンズが使えないことで困っていたのだが、このところやっと一眼デジカメでその問題が解決したので、コンパクトなタイプのデジカメは無理して35mm換算28mm〜なんていうズームレンズにこだわる必要はなさそうだと思い始めている。ズームレンズというのは、最もワイド側と最もテレ側の焦点距離を使う頻度が高く、中間の焦点距離を使うことはあまりない。僕はどうもコンパクトなデジカメのワイド側の描写になじめないので、せいぜい35mm換算30mm程度にしておいた方が平和なのかもと考えている。

SHUREのカートリッジでLPをきき続けている。現代的なMC型を沢山体験してる耳には、不満よりも新鮮さがとどく。僕は今このカートリッジで、持っているカエターノのLPを全部きき直している。何て言ったらいいのか、余計な音がきこえず必要な部分のみに整理してくれる点を楽しんでいる。

先日の戯れる会で、Ortofonの85アニバーサリーとZYXクライオとダイナベクターXV-1、それにベンツマイクロのL0.4の四種類を試聴したことはすでに書いた。どれも良いが、贅沢にも比較などを行ってしまうと、このソフトだったらこのカートリッジ、別のソフトならこっちという風に、より良い組み合わせというものがある。昨日も今日もシュアーのV15であれこれLPをきいてみているが、カエターノのLPに加えて、リンダ・ロンシュタットの1stとか、ジョルジュ・ムスタキの「私の孤独」が入っているLPなどはすごく良いと思う。比較的良いという意味ではなく、今までどのようなカートリッジからも出なかった良い感じだ。でも、「やっぱりその時代のものが合うのか」と早合点しないで欲しい、今これを書きながらきいている「シューマン フモレスケ アンドラーシュ・シフ」もすごく良いし、まだまだ他にもV15がピッタリくるLPは沢山ある。 2004.11.29

来月は、僕の所に色々なオーディオ機器が届く予定だ。その中の一つにZYXのヘッドアンプなんていうのもある。小型で、乾電池式らしい。

そして、このような物もきたけど、よく見ると頭のところが黒いし、先日のアームとは違う物みたいだ。

そして、Decca マークI

あれこれ考えたのだが、やっぱりグラスってのはイメージがわかなくて、ピンホールで滑り込み参加となった。「新藤修一の仕事場」の投稿写真コーナーのはなしです。

キヤノンのEOS専用ストロボを買ってから、この手の写真は全部ストロボを一灯ないしは二灯使って撮影するようになった。

オーディオは楽しさ満点、今度の戯れる会はどうなるのかなあ? このあたりの音についてはどうにも説明不能、きいてみなくちゃわからない。

Deccaのマグネットはとても大きく、当然ながら磁力は大変強い。Windsのデジタル針圧計を信じたとすると、鉄プラッターのTD124でDeccaのカートリッジを普通に使っている人は、かなり異常な針圧になっている可能性がある。

戯れる会に参加した人たちとはその都度共有してきたわけだが、長い間、沢山の高級MC型カートリッジとアーム、フォノイコライザーの組み合わせを試してきた。全種類試したわけじゃないけれど、それはかなりの数になり、新たな興味の対象となるMC型カートリッジはほとんどなくなってしまった。

約一年前、ライラのTITANをみんなできいた時の参加者の反応はすごく面白かったし、先月4種類きき比べた時の「ふーん」っていう感じも興味深いものだった。長いことやってきたおかげで、大体の傾向はつかめたと思った。それで、最近はMM型やMI型の世界を探索してみることにした。SHUREもすごく良いし、Deccaはソフトを選ぶ傾向があるけど、はまるとすごいので、この音を体験したら欲しくなる人がいても不思議はない。これらのカートリッジは何十万もするわけではないが、ちゃんと鳴らしてやれば、超高級カートリッジを4種類きいた後でも、ぜんぜん問題などなければみじめでもなく、充分すぎるほど楽しめる。だんだんそれがわかってきた。ハイエンドオーディオが無意味だとは言わないが、あまり金をかけずに音楽を楽しむ方法にはアンテナを伸ばしておきたい。 2004.12.1

何でもそうだけど、長い間続けるのはとても難しい。五年とか十年の間には会社もなくなったりするし、廃刊になる雑誌も出てくる。個人のホームページなんて責任がないから、継続は実に困難だ。僕のHPは2005年の正月で満6年になる。でも最初は今みたいなオーディオのページはなくて、富田さんのオーディオを紹介するページから始まった。富田さんのページの最初の部分に僕の署名があるのはそのなごりだ。確かその年の夏に柳澤さんと岡崎さんのページを作った。

今みたいに、自分のやっていることを書き始めたのは99年の春あたりからで、その最初の頃のページに登場するGOLDMUNDのプレーヤー、STUDIETTOとついにお別れする日が来た。STUDIETTOが出した音の中で一番思い出深いのはコニサーのフォノイコライザーと組み合わせて、妙に妖しい音をきいた時だ。

あのコニサー2.0ほど長期間にわたって音が変化した機器も珍しく、最初の一ヶ月半ほどだけ不思議な世界を提示した。たまたまスタジオに遊びに来た和田博巳さんが「下半身が溶けそうになる」と言った音だ。ちょうど戯れる会を始める前の四月で、水曜日の夜に4回、音楽をきく会をやった頃だから、あの時のSTUDIETTO+コニサーの音をきいた人はは何十人か存在する。その後コニサー2.0は何ヶ月かかかって徐々にバランスの良いまともな音に変化し、最後はすごく力のある音になり、パーカッションのLPをSTUDIETTOと共に超立体的な音場で再現した。これもSTUDIETTOならではの世界だった。

初期のコニサー+STUDIETTOは、くさ〜いチーズみたいな音だったから、かなり違うのだが、Deccaのカートリッジもソフトを選ぶあぶないタイプの音だ。これはマークIからII、III、IV、モノラルと、すべて確かめたい。当然似たような音だが、違いがあるはずだ。それで、TD124を二台にしてDeccaのアームをつけてきいてみている。でも、ずっとTD124二台でいるかどうかはわからない。とにかく今ある三つのラックに乗る範囲でやっていきたい。

今夜は、本郷三丁目付近で宴会が催される。そして、メンバーの中には危ないスイッチ付きの人がいて、ONしてもらうのを期待しつつやって来るみたいだ。僕は恐いもの見たさで参加したくもあるのだが、オーディオ研究のため、10kgを超える荷物を背負い、手には明月堂の甘食を持って、プークマさん宅へ行かなければならない。 2004.12.3

疲れた。アナログはちょっとしたことでハムが出たりするのだが、やっと原因がわかった。よし、これでますますLPを楽しむことが出来るぞ。DeccaもSHUREもますます魅力を増しているので、久しぶりにやめられない止まらない状態になり、プークマさん宅から戻ってから夜中まであれこれやってしまった。

今日は大阪でオフ会があるそうなので、そこにSkypeで割り込もうかともくろんでいる。 2003.12.4

久しぶりに、SPU85アニバーサリーの音をきいてみた。豊かな音である。12/19の戯れる会でもう一度みんなと一緒にきいて、年内には持ち主にお返ししようと思っている。Deccaのカートリッジはすごく魅力的な音だけど、低音の量感に欠けるので、トーンコントロールが欲しくなる。

古いオーディオ機器は個体差が大きい。それもあって、僕はTD124をもう1台手に入れ、今のところこちらはDecca専用になっている。最近は両方とも117Vに昇圧して使っていて、この方が回転が安定するようだ。どちらも良い個体だと思うが、操作したときの感触が微妙に異なる。

今日の午後はスタジオで「デジタルピクニック」の日。みんなが来るまでに掃除機をかけなければいけない。

このところ、だいたい一週間平均2.5本ぐらい映画をみている。その後、インターネットで「みんなのシネマレビュー」を読んでみると、実にさまざまな感想が書かれている。映画でもこうだから、音に対しての感想なんてもっと色々な受け止め方があるに違いない。映画や小説は、何年か後に同一のものをみたり読んだりが出来るけど、残念ながら音はそれが出来ない。 2004.12.5

12月の台風と、それに伴う気温上昇その他で体調不良。頭痛、くしゃみとまらず、でもこれは決して風邪ではない。

新藤さんHP、今月のテーマは「ろうそく」だったので、早速投稿した。よほどイメージがわかないモチーフ以外は参加しようかと思っている。

デジタルピクニックのメンバーと、「オリンパスのE-300のレンズセット、驚異的に安いよね」という話題になる。ただ、僕の場合、一眼レフのファインダーを覗くと右手の親指でAFを操作する体になってしまっているので、E-300だと調子が狂う。E-1はAEロックボタンをAFにチェンジすることが可能だ。コンパクトデジカメは、ファインダーを覗かず、液晶を見ながら撮るので、別のモードになる。ついでに書くと、マニュアル露出の際、シャッターボタンの近くにあるダイヤルを絞りに割り当てられるかどうかも、けっこう大事なポイントだ。EOS-1系で出来て20Dにないのは、この機能と2秒のセルフタイマーかな。

しかし、新しいキヤノンのDPP(Digital

Photo Professional)というソフトはPhotoshopへの転送が面倒になったので、使いにくい。PhotoshopCSのカメラRAWで開くより、DPPの方が良い結果だと思うのでDPPを使ってきたが、これは困る。キヤノンサロンの友人に「ダメじゃ」というメールを送った。

Deccaのカートリッジは最初MkIIIが良いと思ったのだが、MkIも良い。僕はこのカートリッジを気に入って、一日にLP片面づつ10枚ぐらいはDeccaできいている。Deccaのカートリッジってカンチレバーがなくてシャコタンだから、針を下ろすには慣れが必要だ。普通の感覚で下ろすと、落っことした風になってしまう。僕はチェンバロという楽器を特別好んでいるわけじゃないけど、Deccaのカートリッジで再生するチェンバロは大変魅力的で、持っているチェンバロのLPを全部きいてみている。とにかく、ダイレクトな音なのだ。2004.12.6