はじめまして、梶原といいます。フリーのアーキテクトしてます。

山本さんのHP、すきです。なにがといわれても、ちょっと・・・。

ンなもんで、なにかの理由にかこつけて山本さんにメールを送ろうと架空のセカンドオーディオを投稿をしようと思ったのですが、最新のオーディオ事情にもうといし。ともかく、かってに自己紹介を書くことにしました。

音楽とオーディオのこと。

私のところのは、HPに載ってたみなさんのような「王道オーディオ」ではなく「外道オーディオ」ですので、気を悪くしないで下さいネ。

自宅のシステム(CDのみ)

CDトランスポート:エソテリック P10 version up

DAコンバーター:エソテリック D10

CDライントランス:ウエスギ U-BROS-6

プリアンプ:ベルエアーサウンドリサーチ SX-710(カスタム仕様)

パワーアンプ:ベルエアーサウンドリサーチ SX-240

スピーカーユニット:フォステクス FE-108Σ×2

エンクロージャー:バックロード-クォーターウェイブ中間動作方式オリジナル

スピーカーケーブルは電話線

このなかでまずなんじゃらほい思うのはスピーカーだと思います。

このユニットはなんの変哲もないパルプコーンの10cmフルレンジです。

それを実質120Lの特殊な構造の箱におさめています。

いまふりかえると音離れのよい高能率と空間表現のよい小型スピーカーの良さを

合体させることをずっと考えてきた様です。そういうスピーカーは市販の物にはないのです。

最後に使った市販スピーカーは10年以上前のボーズ901/4ですが、

フルレンジ指向と音場表現指向はその時から始まってました。

オーディオは空間創成装置だと考えています。私の場合世界中の音楽を聞くので

その場の空気感のようなものがリアルに伝わってきてほしいのです。

できることなら、においや風や光なども。

次に何これって思うのはアンプでしょ。

プリは3台目、パワーは5台目でこのアンプに偶然出会いました。

ベルエアーは日本のガレージメーカーというより田中千秋さんという人が一人でやっているとこです。

私はもう彼を天才的なサーキット・デザイナーだと信じています。

管球アンプですが、懐古趣味ではありません。

中途半端に私が説明するより、田中さんの書いた「オーディオ・アミーゴ」誌第3号の「なぜ今も真空管なのか」という記事を見ていただくと良いと思います。 糸瓜書房 電話0797(32)5641 FAX0797(32)5650

URLhttp://www.kcn.ne.jp/~m-yoshii/ HPは第3号の分はまだ更新されてない様です。

電話線をSPケーブルに使うのも田中さんに教わりました。

仕事場のシステム(アナログのみ)

アナログプレーヤー:トーレンス TD320+SME3009R

カートリッジ:デンオン DL103

プリアンプ:アキュフェーズ C200V

パワーアンプ:ウエスギ UTY-14

スピーカーユニット:フォステクスFE208Σ+ローサーPM6A(トウィーターとして使

用)

エンクロージャー:コンパウンドホーン・オリジナル

東京中野の仕事場にあるシステムです。スピーカーはかつてのメインだったもので当初はローサーオンリーのシステムでしたがローサーには箱の音響負荷が大きすぎたようで大入力時にはノイズが載るようにかんじられたのでこんな仕様に行き着きました。ウーハーとトウィーターが同サイズというのもひとつの理想だとひとり悦にいってました。ほかは今のところ中途半端ですが、そこがいかにも円満なバランスのセカンドシステムという感じで気に入っています。

音楽のことも書こうと思ってたけどきりがなくなりそうなので今回はざっと。

前に世界中の音楽って書いたけど多いのはアジア、アフリカ、中南米の順かな。

ジャズ歴は長いのでアメリカもまあまあ多い。

あるときからジャンルの違いより地域、社会の違いによる方が音楽が違って聞こえることに気づいた。

山本さんはどうですか。

音楽にはまず空間ありき、というのが私の持論です。西洋古典音楽は石造りの教会や貴族の邸宅だし、ジャズはライブハウス、サンバはストリート、モンゴルのホ−ミーは草原の中、チベットの仏教音楽は分厚い石積みの壁に木の柱の林立する天井の高い寺院の空間、ジャワとバリのガムランの違い、ジャワは石のかたい床にブントポとよばれる深い天井をもつ木造の上屋、いっぽうバリはかたい石の床は同じだが寺院の割れ門の前のオープンエアーの空間で行われる、すべてがおのおのの音楽の出発点になっている。

その空間を作ったのも選んだのもまた人間なのがとても私には面白いのです。

ロックは空間を圧倒する音響システムというとこですか。

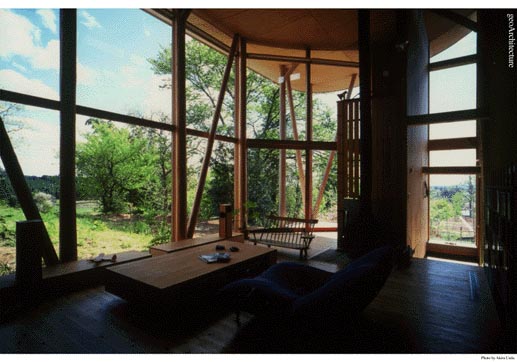

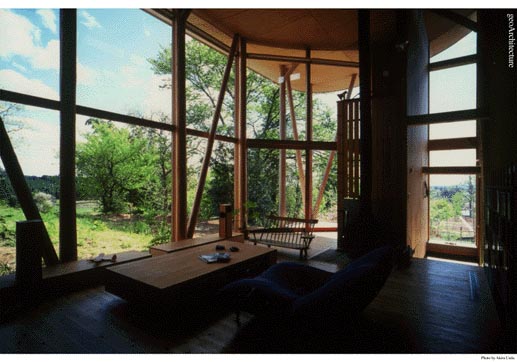

写真はわが家の居間兼リスニングルーム(約20帖、天井高平均約5m)です。

窓際にあるのがSPです。中央のテーブルに機器類がおさまってます。

めだちませんがそれは私の意図するところです。建築写真ということもありますが。

上田明さんに撮ってもらいました。場所は栃木県那須郡です。

あと、山本さんの別のページに旧知のソネくんの写真がのってたので、おもわずげんき!?貸した本かえせ!!と叫んでしまいました。

ありがとうございました。

いつか山本さん始めみなさんの音をきけるといいなあ。もちろんみなさんにもぜひ聞きにきてほしいです。またHPたのしみにしています。

梶原良成

http://homepage1.nifty.com/geo/

(まだ全然充実してないのでおはずかしいです。)

梶原さんは曽根裕さんの先輩なのでしょうか?それとも同じ学年? という事は芸大の建築科? ならば、峯田さんや宮本さん、大阪にいる石川さんもご存じですか? 彼らとは一緒に皿まわしをやっています。

水戸芸術館での「19番目の彼女の足」は楽しかったなあ。曽根さんも今じゃ現代美術作家として有名になりましたね。僕は毎週水戸に通って写真をいっぱい撮り、あれに乗って遊びました。だから、ギャラリーに展示してあったりすると、つい自分の物のような気がして、跨ったりしてしまいます。ツール・ド・フランスに「19番目の彼女の足」で参加なんて言ってますが、どうなるんでしょうね。

それにしても、いただいた写真のような空間で音楽を楽しめたら最高ですね。季節や天候、光や陰を毎日肌で感じられたら、それがイコール芸術ですから、音楽への依存度も少なくて済むかも知れません。都会に住んでいると、それが出来ないものだから、つい機器に入れ込んでしまう私たちです。(山本)